1.研究思路

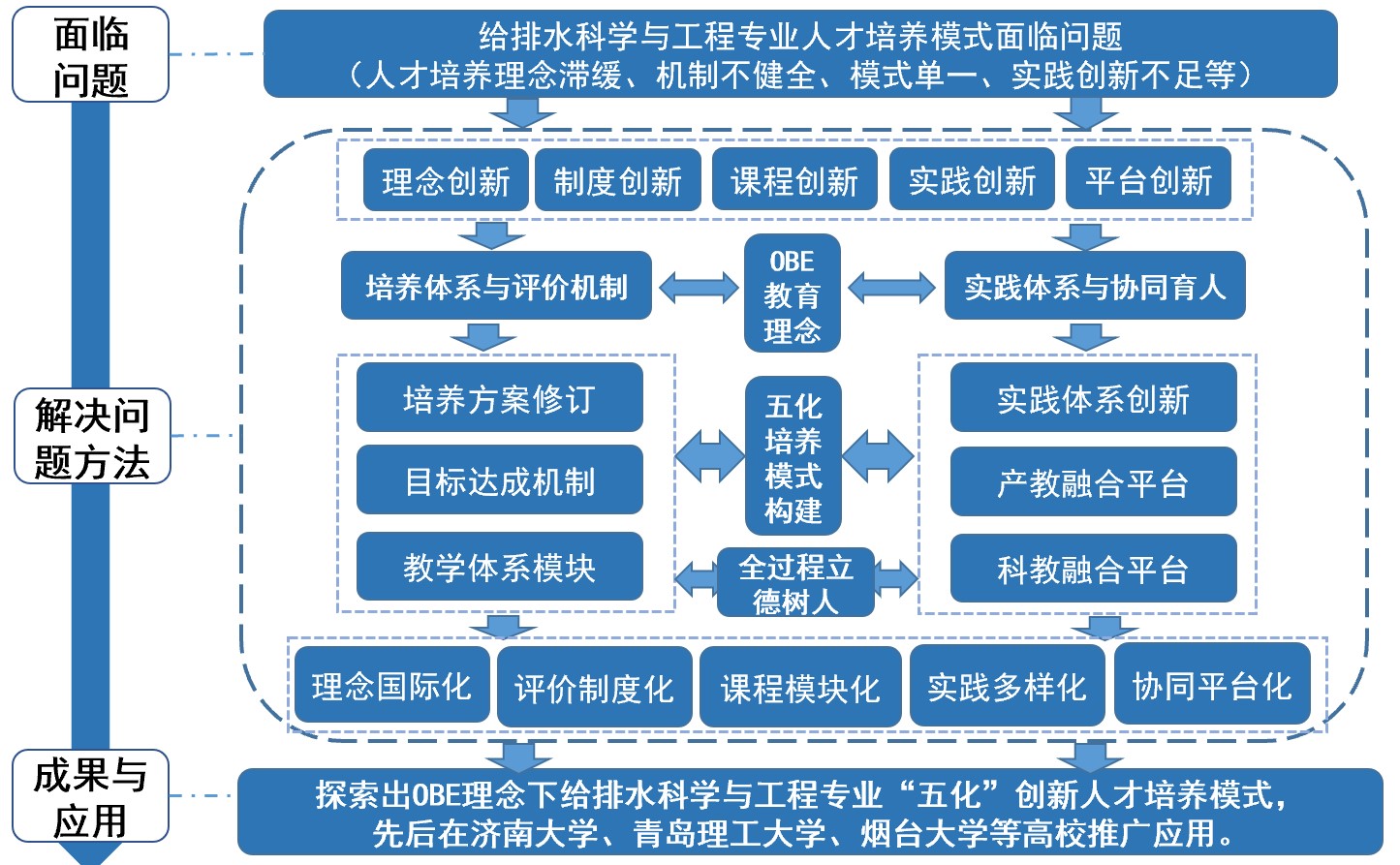

山东建筑大学给排水科学与工程专业于2008年通过住建部本科教育评估,基于专业评估专家意见,教学团队从2008年开始,先后依托“山东省应用型人才培养特色名校重点专业、山东省高水平应用型立项建设专业”等省级专业建设项目,以及教指委教改项目《地方院校给排水科学与工程专业实践教学体系的改革与建设》(GPSJZW2019-34)等教改项目。针对给排水专业在人才培养方面存在的问题,遵循OBE教育理念,秉承立德树人根本任务,课题从理念、制度、课程、实践、平台五个方面,进行人才培养体系与机制、实践体系与协同育人模式改革。培养体系与机制方面主要从培养方案修订,教学体系优化、培养目标达成等方面;实践体系与协同育人模式方面主要从实践体系、产教融合、科教融合等方面构建,最终形成了“培养理念国际化、评价机制制度化、课程体系模块化、实践教学多样化、协同育人平台化”的“五化”应用型创新人才培养模式(技术路线见图3),从制度创新、体系创新、模式创新方面形成了鲜明的人才培养特色。

图3 研究技术路线图

2.研究方法与阶段

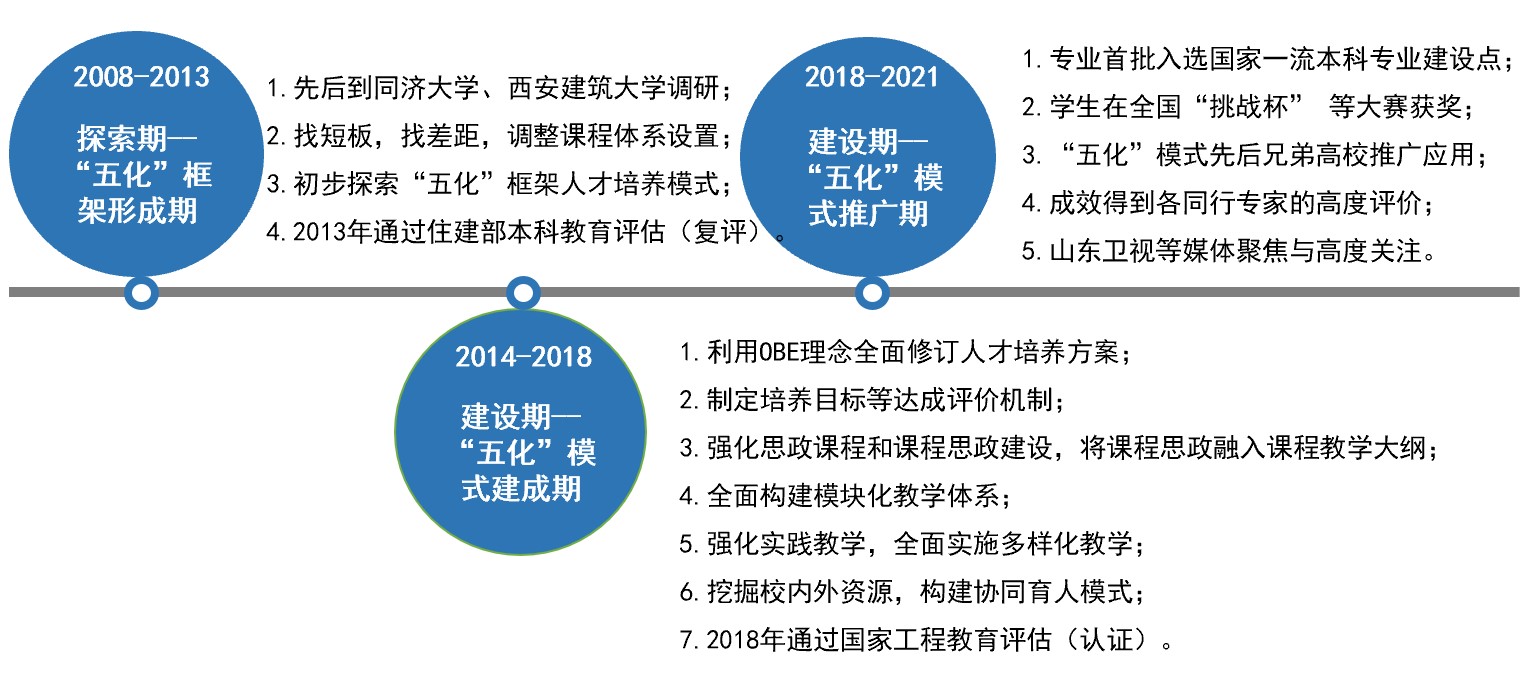

项目团队自2008年开始,历经探索、建设与实践推广三个阶段(图4),不断丰富与完善人才培养方案和人才培养模式,创新人才培养模式逐步成熟,并取得显著成效。

(1)探索期——“五化”框架形成期(2008年至2013年)

在给排水科学与工程专业于2008年通过住建部本科教育评估的基础上,针对专业课程体系建设滞后于行业发展需求、课程设置不系统、实习实训课程模式单一等问题,项目组老师分别到同济大学、西安建筑大学等高校调研学习,找短板,找差距,根据创新人才培养需求,及时调整课程体系设置,通过一系列的改革探索,探索了课程“模块化”、育人“平台化”、实践“多样化”、培养机制“制度化”、培养理念“国际化”初步框架,“五化”创新人才培养框架模式也得到建设部高等教育给水排水专业评估委员会的认可,专家认为提出的“五化”人才培养框架模式理念新颖,思路清晰,可探索尝试,并于2013年通过专业本科教育评估复评。

(2)建设期——“五化”模式建成期(2014年至2018年)

在初步构建的“五化”框架基础上,项目组将基于OBE理念的实现路径落实到课程体系改革和培养方案修订过程中,并根据行业需求及反馈结果,及时优化与更新。建设期主要改革集中在5个方面:(1)将OBE理念深入渗透到人才培养方案修订过程中,全面系统培养目标、毕业要求和课程体系;(2)制定培养目标等达成评价机制,对标工程教育认证标准,制定《培养目标合理性评价及修订制度》、《课程目标达成情况评价机制与实施办法》、《毕业要求达成情况评价机制和实施办法》和《毕业生跟踪反馈机制以及社会评价机制》;(3)强化思政课程和课程思政建设,将课程思政融入课程教学大纲;结合行业需求,增设《海绵城市》、《水源工程》等相关课程,全面构建模块化教学体系;(4)强化实践教学,增设《仿真模拟》、《软件实训》等实训课程,采用集中分散相结合实践教学模式,全面实施多样化教学;(5)大力挖掘利用校内外优质平台资源,构建协同育人模式。经过建设,全面系统搭建完成了“培养理念国际化、评价机制制度化、课程体系模块化、实践教学多样化、协同育人平台化”的“五化”创新人才培养模式,“五化”创新人才培养模式也得到建设部高等教育给水排水专业评估委员会的高度认可,认为“五化”创新人才培养模式系统性强,模式新颖,能够显著提升学生创新应用能力,可复制已推广,并于2018年顺利通过住建部工程教育认证。

(3)实践期——“五化”模式推广期(2018年至2021年)

在全面建成“五化”人才培养模式基础上,给排水科学与工程专业入选国家一流本科专业建设点,学生在全国“挑战杯”、“互联网+”等大赛获奖,“五化”人才培养模式先后在青岛理工大学、济南大学、烟台大学、山东城市建设职业学院、山东职业学院等高校推广应用,应用成效显著,得到各学校以及同行专家的高度认可,其中济南大学、青岛理工大学给排水科学与工程专业通过工程教育认证,并入选国家一流本科专业建设点,形成了可复制、易推广的山建大经验。

图4 成果推进的三个阶段