“大厦之成,非一木之材也;大海之阔,非一流之归也”,山东建筑大学热能工程学院热忱欢迎各方人才汇聚于此,团结奋进、共谋发展,扎根齐鲁大地,为全面建设社会主义现代化国家贡献力量。

学院历史沿革与发展现状

热能工程学院始建于1958年的山东建筑工程学院建筑工程系,经过几代人的不懈努力,现已成为能源、建筑环境及供热供燃气等领域的人才培养与科学研究基地。学院拥有建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程、新能源科学与工程3个本科专业,其中建筑环境与能源应用工程专业为国家一流本科专业,山东省品牌专业;能源与动力工程专业为山东省一流本科专业,山东省特色专业;3个专业均为山东省首批高水平应用型重点建设专业及山东省教育服务新旧动能转换专业。

学院现有实验室建筑面积3000多平米,拥有土木工程国家级实验教学示范中心、国家级建筑工程及装备虚拟仿真实验教学中心、1个校外国家级“青春就业”创业实践基地、山东省能源特色示范学院、山东省虚拟仿真实验教学示范中心及山东省急需领域拔尖创新人才培养基地(面向领域:能源、绿色低碳)。

学院现有“绿色建筑技术及其理论”博士人才培养项目、“动力工程及工程热物理”一级学科硕士学位授权点和“供热供燃气通风及空调工程”二级学科硕士学位授权点、“人工环境工程”和“能源动力”专业学位硕士授权点。学院高度重视产学研平台建设,拥有人工环境与低碳能源山东省工程研究中心、山东省可再生能源建筑利用工程技术研究中心、山东高校低碳建筑与能源利用工程研究中心、山东省绿色建筑协同创新中心、山东省碳中和技术创新中心等省部级科研平台5个。学院紧密围绕低碳节能、绿色发展,对可再生能源、常规能源高效利用及建筑节能等技术进行了长期系统研究,形成了浅层地热能、天然气、储能及能源材料等清洁可再生能源建筑利用技术研究的特色。

学院办学60余年,为国家培养了6300余名建设与能源人才,已成为山东省乃至全国的建筑能源应用行业高水平应用型人才的培育基地,在省内同专业处于领先地位。

学科专业优势

学院拥有建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程、新能源科学与工程3个本科专业,其中建筑环境与能源应用工程专业为国家一流本科专业,山东省品牌专业;能源与动力工程专业为山东省一流本科专业,3个专业均为山东省首批高水平应用型重点建设专业,以及山东省教育服务新旧动能转换专业对接产业项目。

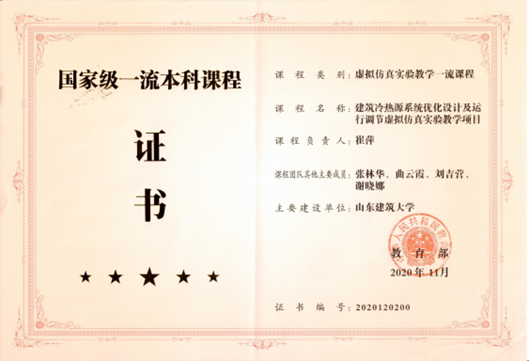

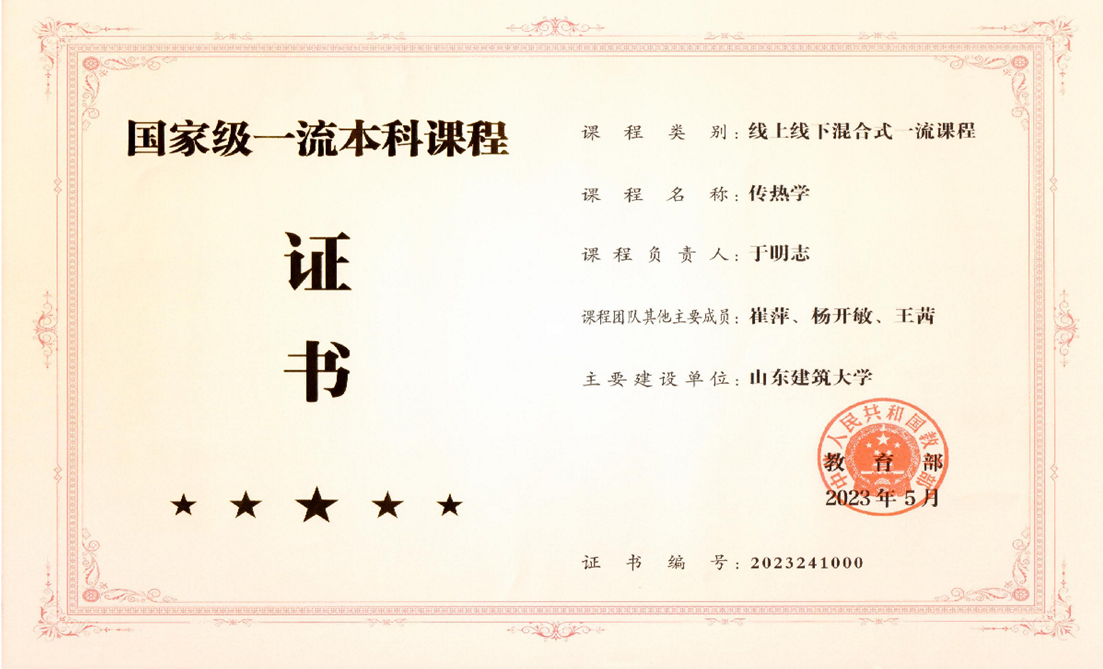

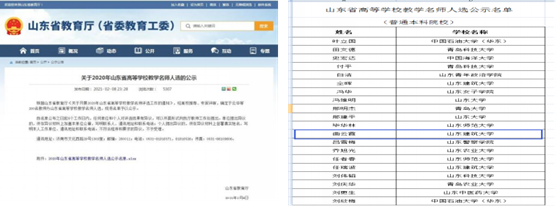

建筑环境与能源应用工程专业拥有“供热、供燃气、通风及空调工程”学术型、“人工环境工程(含供热、通风及空调)”专业学位硕士授权点,拥有省级工程技术研究中心,山东省有突出贡献的中青年专家,山东省教学名师多人。获评国家一流课程2门,山东省一流课程1门,教育质量位居全国教育前列。

能源与动力工程专业拥有动力工程及工程热物理一级学科硕士学位授权点,设有工程热物理、热能工程、制冷与低温工程、新能源科学与工程四个二级学科学术硕士授权点和动力工程专业硕士授权点。拥有1个校外国家级“青春就业”创业实践基地,拥有省级工程技术研究中心,获评国家一流课程1门、省一流课程1门,培养质量多年获得行业企业好评。

新能源科学与工程拥有硕士授权点,具有完整的本、硕人才培养体系。该专业拥有雄厚的师资力量。承担多项国家级或省级研究项目,科研成果丰硕。该专业在校企联合及服务社会方面表现突出,为育人及行业发展作出了积极贡献。

师资队伍

学院共有在职教职工95人,现有专任教师81人,其中具有博士学位71人,教授21人,副教授30人,博士生导师7人,硕士生导师71人,拥有1个山东省高校优秀科研创新团队,5个山东省高校青创团队,拥有山东省教学名师1人,享受山东省特殊津贴1人,楚江学者1人,泰山学者青年专家1人,经过多年的建设,现已形成了一支知识结构、年龄结构、职称结构合理的学术梯队。

教学科研成果

学院承担多项国家级或省级研究项目,科研成果丰硕。近三年学生获省级及以上奖励191项,其中国家级109项、省部级82项。例如,全国大学生数学类竞赛一等奖3项、三等奖11项;全国大学生英语竞赛一等奖2项、二等奖4项、三等奖9项;全国大学生物联网设计竞赛一等奖2项;全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛一等奖13项、三等奖3项;全国大学生数学建模竞赛一等奖2项、二等奖8项、三等奖3项;中国制冷空调行业大学生科技竞赛三等奖4项;全国绿色设计与节能运营大赛特等奖2项。

学院坚持以服务社会为宗旨,以提升学生创新创业能力为导向,近五年来,学生在“挑战杯”“互联网+”等各项专业设计大赛中,获国家级奖励20项,省部级奖励100余项。学院先后与英国、挪威等境外高校开展学术交流与合作,为学子提供非凡的学习和成长体验。学院毕业生在人工环境、建筑能源、动力工程等领域具有极其明显的竞争优势和广阔的就业前景,就业率始终稳居省内高校前列。

专业介绍

(1)建筑环境与能源应用工程专业(学制:4年,修业年限3-6年;授予学位:工学学士)

专业概况:建筑环境与能源应用工程专业紧紧围绕国家双碳战略目标,以“智慧低碳、健康舒适、AI+能源”为核心理念,通过人工环境与能源利用技术,旨在以最低的能源消耗创造适合人类生活与工作舒适、健康、节能、环保的建筑环境,创造满足产品生产与科学实验要求的工艺环境,以及特殊应用领域的人工环境(如地下工程环境、国防工程环境、运载工具内部空间环境等)。

专业为山东省特色、重点专业,拥有推免攻读硕士研究生资格,办学历史源于1956年建校初期设立的房屋卫生设备专业;1978年开始招收首届本科生;1988年首次全国专业评估达到四年合格免检,2008年被评山东省品牌专业;2012年获评山东省应用型特色名校建设工程重点专业;2016年获评山东省高水平应用型立项建设专业;2018年获评山东省教育服务新旧动能转换专业对接产业项目;2019年获评国家一流专业建设点;2020年以6年合格有效期通过住房和城乡建设部高等教育建环专业评估委员会评估(认证);2024年获批山东省人工智能赋能重点领域建环专业高质量发展共同体建设项目(111计划)。专业拥有“供热、供燃气、通风及空调工程”学术型、“人工环境工程(含供热、通风及空调)”专业学位硕士授权点,是服务国家特殊需求“绿色建筑技术及其理论”博士人才培养项目依托学科。拥有山东省工程研究中心、山东省碳中和技术创新中心等5个省级科研平台。专任教师46人,其中教授13人,副教授23人,山东省教学名师1人,享受山东省特殊津贴1人,楚江学者1人。获批国家一流课程2门,省一流课程1门,省课程思政示范课程2门,省高校青创团队3个,荣获省级教学成果奖2项,教育质量位居全国同等院校教育前列。

培养目标:本专业培养适应国家现代化建设和区域经济社会发展的需要,德智体美劳全面发展,具有扎实的专业知识和能源应用工程设计能力,以及工程思维、社会责任感和团队精神,具有系统的专业能力、实践能力、创新能力并具有一定国际视野的复合型工程技术应用人才。

主要课程:电工学、测量学、工程热力学、传热学、流体力学、建筑环境学、流体输配管网、人工环境与能源自动化、建筑暖通空调、建筑冷热源工程、智慧能源监控与优化、能源系统诊断与分析、城市及区域能源系统等。

就业方向:毕业生经过建筑环境与能源应用工程专业工程师的基本训练,可以在设计院、工程公司、能源企业、设备企业、运营公司、医疗净化企业、政府部门等单位从事人工环境与智慧能源的规划设计、设备研发、技术服务、项目管理及政策咨询等工作,也可在高等院校、科研院所从事教学与科研工作。

选考科目:限选物理。

(2)能源与动力工程专业(学制:4年,修业年限3-6年;授予学位:工学学士)

专业概况:能源与动力工程专业成立于2001年,致力于能源的高效转换、储存和清洁利用的研究,包括传统能源利用和新能源开发,以及相关系统与设备的设计、研发、生产和运维。包含制冷与空调工程(制冷)、热能与电力工程(热电)、储能科学与工程(储能)三个方向。学生根据个人意愿并结合在校学习成绩,按照“制冷:热电:储能=2:2:1”的比例,在第四学期进行方向选择。

能源与动力工程专业为山东省一流专业、山东省特色专业、山东省高水平应用型大学立项建设专业群的主要支撑专业、山东省教育服务新旧动能转换对接产业服务建设专业。拥有动力工程及工程热物理一级学科学术硕士学位授权点,设有工程热物理、热能工程、制冷与低温工程三个二级学科学术硕士授权点;拥有能源动力专业学位硕士授权点,国家研究生招生照顾专业。拥有1个校外国家级青春就业创业实践基地;拥有国家一流课程1门,省一流课程1门,获得国家科技进步二等奖、教育部科技进步二等奖等多项奖励。现有专业课程教师50名,其中教授12名,副教授21名,具有博士学位的教师41人。

培养目标:

制冷方向:培养具备制冷空调设备产品研发制造、制冷空调系统及冷库系统的设计、安装施工、运行管理的基础理论知识,清洁能源供暖设备及系统的设计、施工、运行、实验研究的基本能力,具有创新意识、实践能力和创业精神的“复合型、应用型”高级工程技术及管理人才。

热电方向:培养具备热能与动力工程、能源转换与利用的基础理论与专业知识,具有较强的工程设计、产品研发、运行管理、工程施工、安装调试能力,能够胜任设计研究院、能源/发电集团、热电公司、能源建设以及相关科研、教学单位工作的应用型高级工程技术及管理人才。

储能方向:培养具有扎实的能源、化学、材料等多学科宽厚基础理论,掌握储能专业基础理论知识和专业技能方面的综合知识,具有在储热蓄冷、电化学储能、分布式能源、氢能、可再生能源利用等领域从事科学研究、工程设计、技术开发、生产管理等工作的能力,并具备一定的创新意识、团队意识和国际视野的应用创新型人才。

主要课程:

公共课程:工程热力学、流体力学、传热学、机械设计基础、金属工艺学、流体机械、环境工程概论、自动控制原理、热能与动力测试技术。

制冷方向:制冷原理与设备、空气调节、制冷压缩机、食品冷冻冷藏与冷链技术、低温技术与应用、制冷装置自动化、能源管理、小型制冷装置设计等。

热电方向:城镇智慧供热、锅炉原理、汽轮机与燃气轮机原理、热力发电厂、燃烧及污染物控制、热工控制系统、流体机械、工程材料基础等。

储能方向:储能技术概论、储能材料基础与应用、电化学储能、储热/蓄冷技术、能量转换系统与设备、氢能及其利用、储能系统安全与管理、工业脱碳与碳汇等。

就业方向: 毕业生可以在能源动力领域的设计院、制冷空调与发电供热等能源生产和设备制造企业等单位从事规划设计、运行管理、研发制造、安装检修、策划营销、技术服务等工作,也可在高等院校、科研院所继续深造,攻读硕士、博士学位,或从事科研与教学工作。

选考科目:限选物理、化学(任选一科即可)

(3)新能源科学与工程专业(学制:4年,修业年限3-6年;授予学位:工学学士)

专业概况:新能源科学与工程专业是以研究天然气为代表的洁净能源和氢能、太阳能、风能、地热能及生物质能等可再生能源供应、转换和应用的工程技术应用型专业。旨在研究清洁能源和可再生能源的应用技术及其发展,构建适合人类社会发展需要的能源应用模式。

专业办学历史源于1987年的燃气工程专业,目前为教育服务新旧动能转换对接专业群的支撑专业、山东省高水平应用型立项建设专业群,本专业拥有硕士授权点,具有完整的本、硕人才培养体系。该专业拥有雄厚的师资力量,共有25名任课教师,其中具有博士学位23人,教授5人,副教授12人。承担多项国家级或省级研究项目,科研成果丰硕。该专业在校企联合及社会服务方面表现突出,为育人及行业发展做出了积极贡献。

培养目标:本专业培养掌握扎实的理论基础、知识面宽、能力强,具备社会责任感、勇于开拓创新及良好的团队协作能力,能在新能源科学与工程研发及应用部门从事以天然气为代表的城镇燃气、氢能、太阳能等可再生能源技术开发与利用、设计、系统管理与运行、能源供应、能源转换技术等工作的复合型高级工程技术人才。

主要课程:传热学、工程热力学、流体力学、电工学、自动控制原理、新能源系统自动化、洁净气体燃料制取、气体燃料燃烧技术、气体燃料非管输储运、分布式能源、储能原理与技术、工程施工与技术经济、可再生能源、绿色建筑能源系统、节能新技术、碳减排与低碳管理等。

就业方向:毕业生通过对洁净气体燃料制取、气体燃料燃烧技术、气体燃料非管输储运、分布式能源、储能原理与技术、工程施工与技术经济等方面知识学习,能够在洁净能源及可再生能源开发与利用、分布式能源应用、城镇燃气输配及应用、天然气的高效利用、储能应用、城镇供热等领域,从事设计研究、技术开发、施工与运行管理等技术工作,也可在高等院校、科研院所从事相关领域科研与教学工作。

选考科目:限选物理、化学(任选一科即可)