【心理健康科普】皮格马利翁效应

信息来源: 作者: 审核人: 发布日期: 2024年10月17日 02:29浏览次数:

皮格马利翁效应,又称罗森塔尔效应,通常指一个人对另一个人行为的期望成为自我实现的预言的现象 。最早由罗伯特·罗森塔尔(Robert Rosenthal)与伊迪丝·雅各布森(Edith Jacobson)正式提出。他们在实验中从班级中随机挑选部分学生,告诉教师这些学生拥有过人的智力水平,极具发展潜能,但要对其他人保密。一段时间后发现这些被随机选中的学生成绩进步很大,且变得十分自信积极。总结来说,是教师对学生形成的期望会使学生的学习成绩和行为表现向符合该期望的方向发展。这一效应启示我们,如果你对他人有所期待,可以通过以真诚的态度对待对方,给予其由衷的赞赏,从而调动其积极性,促使其朝着自己所期望的方向发展,这份期待或许就会成真。

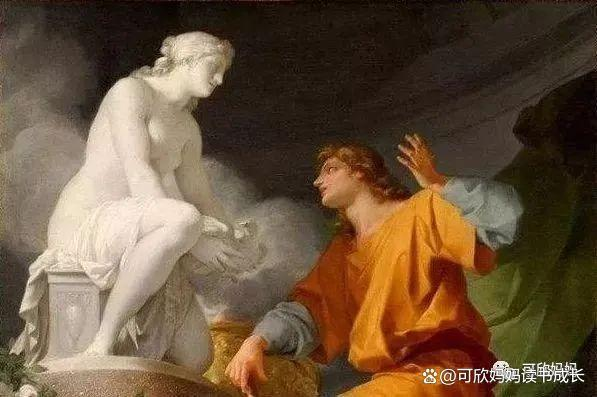

古希腊神话中的皮格马利翁效应

皮格马利翁(Pygmalion)是古希腊神话中塞浦路斯的国王。他非常擅长雕刻,经由他雕刻的任何事物都栩栩如生。但母亲与初恋爱人的抛弃,让皮格马利翁决定终身不娶,且不再雕刻女人像。有一天,皮格马利翁想用一块象牙雕刻一个抛掷铁饼、肌肉丰满的年轻男人,但雕刻出来的却是他梦中出现过的少女。他深信这种不受控制的杰作是神灵的指引,于是抛开成见,继续雕刻。最终皮格马利翁雕刻出一尊婀娜多姿的少女雕像,并且认为她的美貌胜过世上所有的女人。皮格马利翁从来没有如此喜爱过自己的作品,因此全心全意地将少女雕像当成一个有情感的人而深深地珍爱着她。皮格马利翁向爱神阿佛洛狄忒真诚祈求能够得到如少女雕像一般的妻子,爱神恩准了他的祈求,将这尊雕像变成了真正的少女,并成为了他的妻子。后来,皮格马利翁因为执着而求得神迹这一故事,被人们加以引申称为“皮格马利翁效应”,即只要真心期望和认可,就可以产生意想不到的奇迹。

心理学家威廉·詹姆斯说过,人性最深切的渴望就是获得他人的赞赏,这是人类有别于动物的地方。皮格马利翁效应告诉我们,对一个人传递积极的期望,就会使他进步得更快,发展得更好。皮格马利翁效应指出,人们基于对某种情境的知觉而产生的期望或预言,会使该情境产生适应这一期望或预言的效应,你期望什么,就会得到什么。所以当你期待自己或别人变得更好时,自己或别人就会按照期待的情境而发生改变,反之,也一样。所以,期待有巨大的激励作用,生活中多给自己、孩子及身边的人积极正向的期待,假以时日,就会如你所愿。

- 上一篇: 【心理健康科普】晕轮效应:你是否被“光环”迷惑?

- 下一篇: 【心理健康科普】鳄鱼法则典型例子与应用