针对地震荷载确定和建筑结构抗震设防水平相关的地震动衰减模型及其离散性开展了一系列理论研究和创新,新一代模型包括了火山区域粘弹路径效应,浅壳和上地幔地震中莫霍面反射效应,探索和证明各类场地参数的优越性,排序为场地周期、基于场地周期的场地类别及应用最广的VS30(地表30m加权平均剪切波波速),并提出了新的场地效应参数,结果表明VS30模型低估长周期场地反应谱高达40%。

深入研究了阻尼修正模型,提出了新的模型函数形式,大大降低所需参数个数。研发基干地震记录的现地地震预警方法,建立了可靠的地震预警模型,降低了预警方法的不确定性。累计发表学术论文110余篇,在本领域顶尖刊物上发表50余篇,其中最高单篇引用次数800余次,总引次数1500余次。

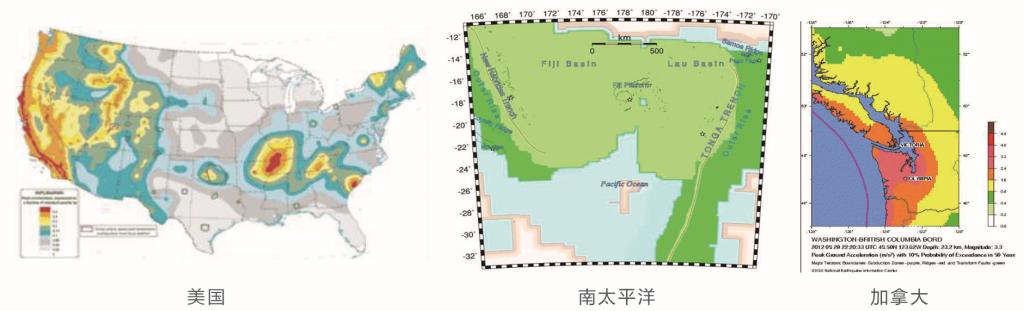

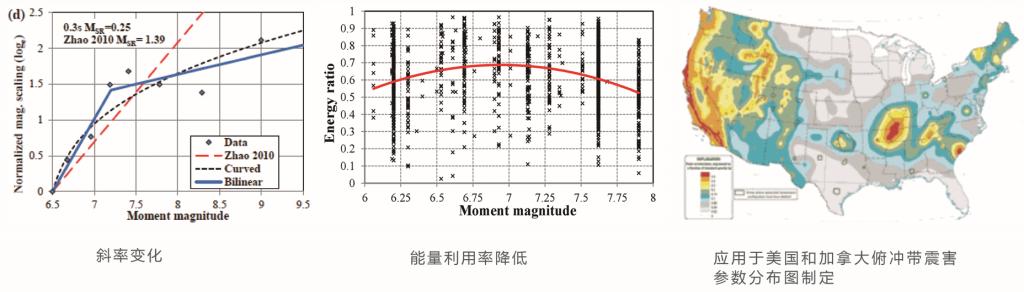

01 首次提出大地震(7级以上)反应谱的震级效应远小于其它地震,已应用于美国新规范中俯冲带地震动参数的计算

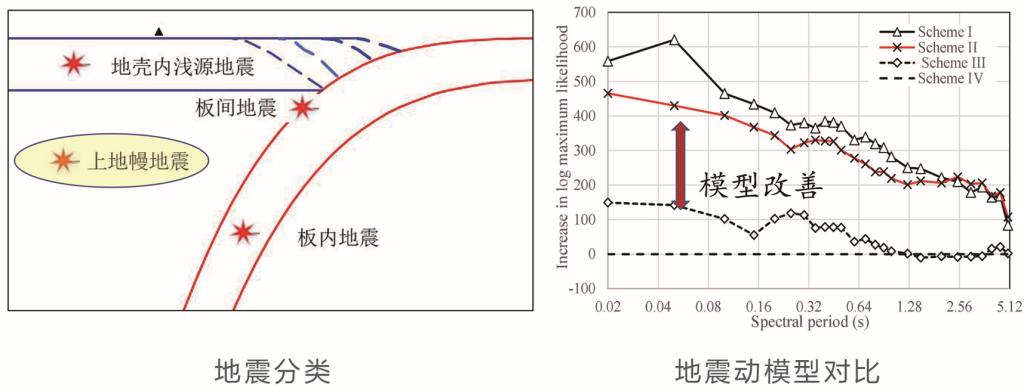

02 首次提出将俯冲带地区的地震分为四个类别

将俯冲带地区的地震分为浅壳,上地幔,板间及板内地震四个类别,有效提高了地震动模型参数的准确性。

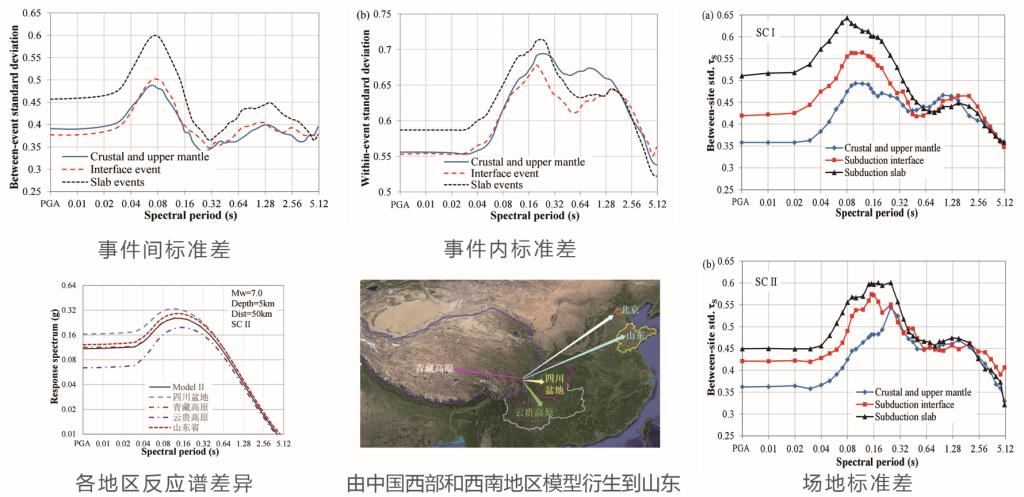

03 首次对各类俯冲带地震分别建立衰减模型

结合山东地区较少地震数据,建立合适的地震动衰减模旨在改进对山东地区结构设计安全性的评价。

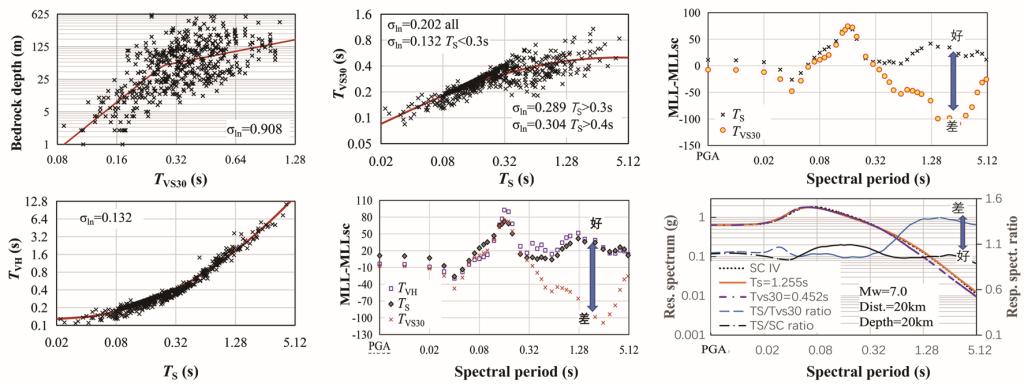

04 提出了与场地周期高度相关的新参数TVH

经过简单转换将极为分散的TVS30数据转化成与场地周期高度相关的新参数TVH,大大提升场地模拟精度,对抗震规范修订具有重要指导意义和参考价值。

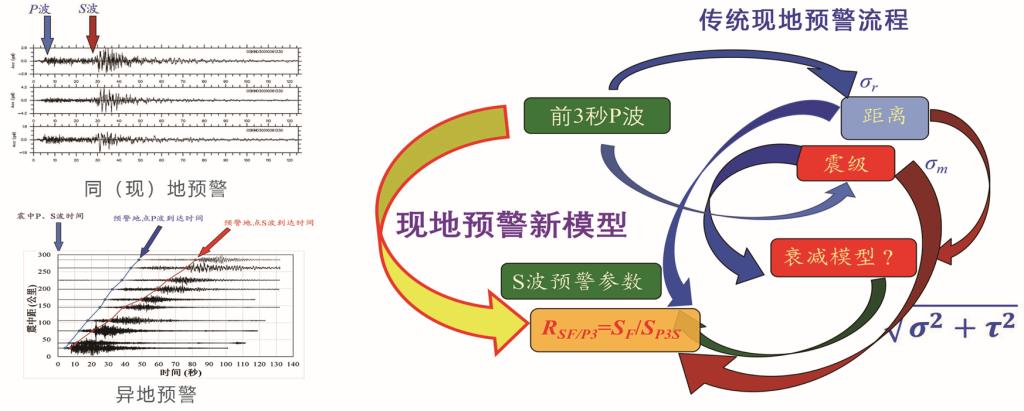

05 首次提出了地震现地预警新模型

利用前三秒P波与S波的反应谱比值作为模型主要参数,免去中间步骤,提高了地震预警的可靠性。

06 工程应用

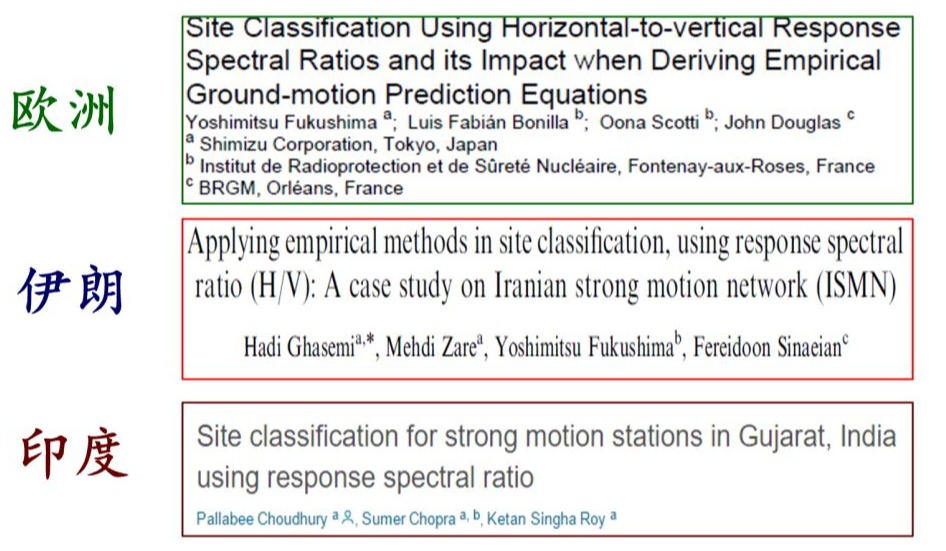

(1)提出的强震台站场地分类方法大大提高了地震动模型精度,被中国、日本、欧洲、伊朗及印度等国家所采用。

(2)提出的地震动衰减模型被美国、加拿大等俯冲带地区采用,并应用到全世界 很多俯冲带地区的抗震设防和重要工程设施(例如核电站、水电站)的地震荷载确定震害损失评估。