( 数据截至2023年12月)

第一部分:整体工作思路和主要成绩概述

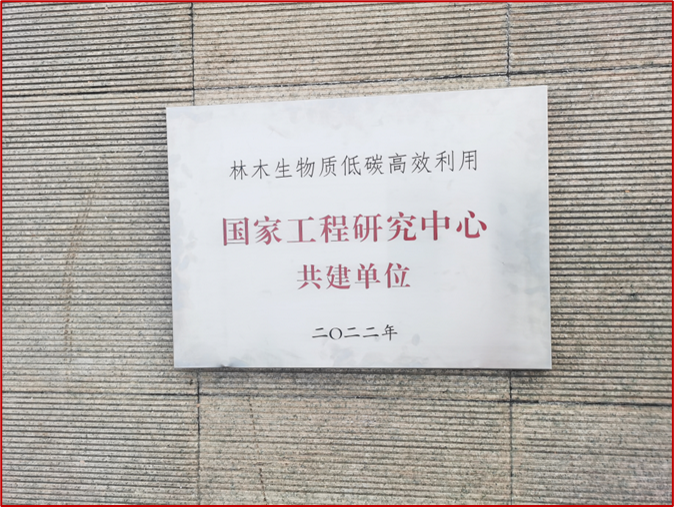

第三次党代会以来,学校实施科研兴校工程,聚焦服务国家重大战略和区域经济社会发展,着力夯实基础研究、优化平台建设、推动成果转化、完善科研管理机制,科技创新能力持续增强,实现国家重点研发计划项目、山东省重大科技创新工程项目、“林木生物质低碳高效利用”国家工程研究中心(共建单位)、教育部重点实验室获批立项,《Nature》及其子刊《Nature Communications》论文发表等新突破,学校科学研究步入了高质量发展新阶段。

第二部分:改革发展举措及获奖情况

一、夯实基础研究,项目数量、质量双提升

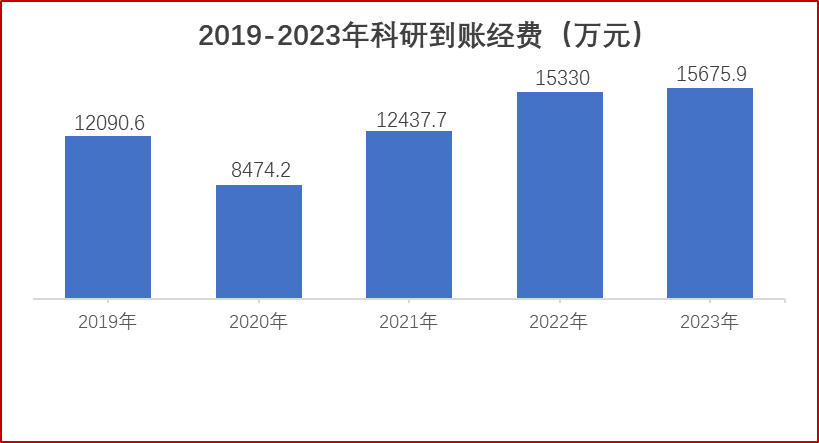

科研经费及纵向项目数量创新高。第三次党代会以来,学校科研项目到账总经费64008.4万元,较2015至2018年到账总经费32718.6万元,增长31829.8万元,增长率98.9%。年均科技活动经费达2.44亿元,较2015至2018年均值1.41亿,年均增加1.03亿。新增国家级项目187项,其中国家重点研发计划项目2项、课题1项,国家自然科学基金重点项目1项,国家科技重大专项子课题1项;省部级项目684项,其中山东省重大科技创新工程7项、山东省杰青优青和重点基金项目8项。

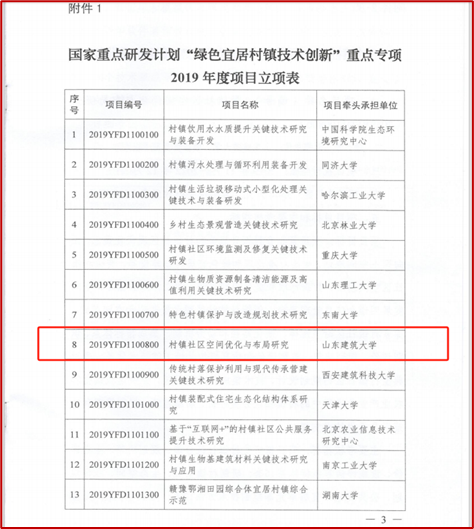

承担重大项目能力持续增强。2019年,崔东旭教授主持的“村镇社区空间优化与布局研究”获批国家重点研发计划项目,立项经费3500万元,成为我校五年期间单个项目经费最高的项目,实现了学校国家级重大项目新的突破。2020年,张鑫教授主持的“既有结构性能评估与加固改造基础研究”获批国家自然科学基金重点项目(经费300万元);2021年,于德湖教授主持的“绿色智能建造和建筑工业化关键技术、成套装备及应用”获批山东省重大科技创新工程项目(经费3000万元);2022年,陈飞勇院士主持的“河流域山东省水环境保护绿色关键技术与高端装备研发”获批山东省重点人才项目(经费2000万元),学校在承担国家和山东省重大重点项目上保持强劲势头。

科研国际合作取得突破。获批国家重点研发计划“政府间国际科技创新合作”重点专项项目、科技部首批“中国-非洲伙伴研究所”交流项目、教育部“春晖计划”国际合作科研项目等政府主导的国际合作项目8项,经费400余万元。

二、发挥特色优势,科研平台不断优化

新增科研平台24个,其中,省部级以上科研平台7个、市厅级科研平台17个。“建筑结构加固改造与地下空间工程”教育部重点实验室顺利通过教育部验收,“林木生物质低碳高效利用”国家工程研究中心(共建)标志着我校国家级序列平台建设取得新成效,国家级、省部级、校级三级科研平台协同发展格局初步形成。

学校重视校企合作平台建设,与山东省凯麟环保设备股份有限公司共建“山东建筑大学-凯麟智能制造研究院”,与玫德集团共建山东建筑大学-玫德产业技术研究院,两个研究院分别获企业千万级投资。与浙江省湖州市南浔区共建山建大(南浔)协同创新中心,新模式设置首个校外科研机构,获得南浔区政府投入建设经费150万元。

三、深化供需对接,科技成果转化扎实推进

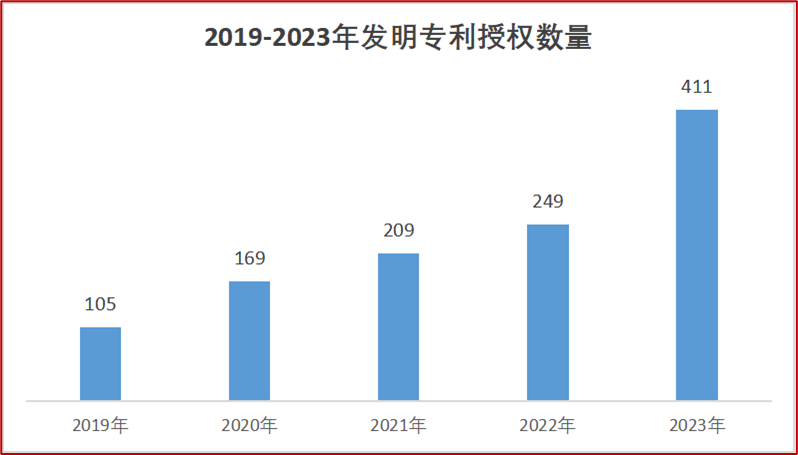

探索构建多元化、全链条的政产学研合作体系,加快推进科技成果转移转化。2020年10月获批山东省高校技术转移服务机构,2021年5月获批山东省级技术转移转化服务机构备案,7月获批山东省专利转移转化专项试点,并获得100万专利转化专项经费资助。在省级技术转移服务机构绩效评估中考核优秀,累计获得山东省科技厅80万元成果转化和推广经费补助。入选省第二轮科技成果转化综合试点单位。实施高价值专利培育转化行动,引入第三方专业服务机构为重点团队定向服务,不断提升专利质量。2019-2023年,国家授权发明专利1143件,实现连年增长;与企事业单位签订技术开发、咨询、服务和专利转让(许可)合同2510个,到账经费3.99余亿元;获得各类科技奖励117项,其中省部级奖励37项;副省级以上智库成果14项。

四、创新管理理念,科研管理机制不断完善

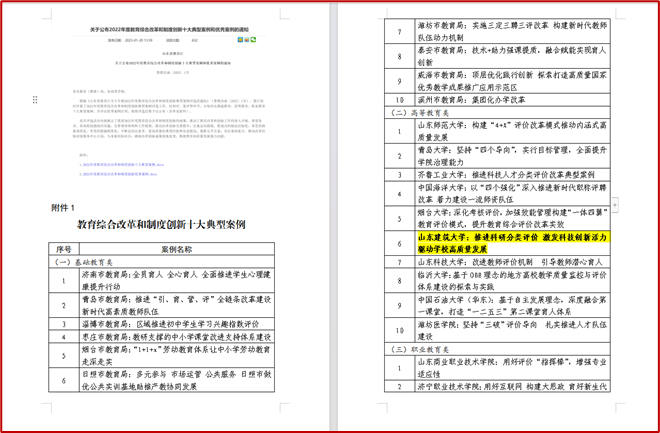

深化科研制度体系化改革,强化系统谋划、政策引导和创新环境建设,制定学校《“十四五”科研创新与社会服务发展规划》,从项目与科研经费管理、学术标准与科研奖励、学科与创新平台建设、知识产权与成果转化四个板块,分步推进体系化科研管理制度,搭建起系统完备的科研管理制度体系与运行机制。《体系化设计科研制度 驱动科技创新》获评2020年度山东省教育综合改革和制度创新高校优秀案例。

为深入推进科研分类评价改革,建立了科研分类评价标准层文件和保障层文件,深化有利于潜心研究和创新创造的科研分类评价制度和开放多元的评价方法,为教师评价提供了统一的科研标准。《推进科研分类评价 激发科技创新活力 驱动学校高质量发展》获评2022年度山东省教育综合改革和制度创新十大典型案例(高等教育类)。《科研分类评价改革》2023年10月获批山东省教育厅教育评价改革试点。

第三部分:发展展望

创新体制机制,激发科技创新动力。坚持目标导向和自由探索相结合,积极探索科研范式和组织模式改革,完善重大科研任务联合攻关机制,支持根据需求跨领域跨学科组建科研团队。完善科研管理服务机制,健全以质量、绩效、贡献为核心的多元综合科研评价体系和考核奖励制度,深化科研放管服改革,赋予科研人员更大自主权。

发挥优势特色,强化科技创新布局。服务“四个面向”,在绿色建筑、智能制造、智慧城市、智能装备、新型材料等方面,进行前瞻布局和整体推进。助力哲学社会科学繁荣发展,推动哲学社会科学交叉研究,强化决策咨询服务,形成一批具有重大社会影响的决策咨询报告。充分发挥教育部重点实验室引领作用,做优做强优势学科科研创新平台,力争新增获批国家/国际科研合作平台。

聚焦协同创新,加快科研成果产出。紧密对接国家重大需求、经济社会发展需要,争取大项目,产出大成果,形成大转化,以第一完成单位力争获国家级科研成果奖励1-2项、省部级科研成果奖励15-20项。探索构建多元化、全链条的政产学研合作体系,推动人才链、教育链与产业链、创新链深度融合,加快推进科技成果转移转化。