专业核心课程的教学大纲(2018版)

《测绘学概论》......................................................................................................1

《数字地形测量学1》..........................................................................................11

《数字地形测量学2》.........................................................................................22

《误差理论与测量平差》....................................................................................32

《地图制图基础》................................................................................................45

《GIS原理与设计》.............................................................................................57

《大地测量学》....................................................................................................67

《卫星导航定位》................................................................................................80

《遥感原理及应用》............................................................................................94

《摄影测量学》..................................................................................................110

《工程测量学》..................................................................................................122

《测绘学概论》课程教学大纲

课程编号:CH020001

课程名称(中文):测绘学概论

课程名称(英文): Introduction to Geomatics

先修课程:无

总 学 时:16 (授课学时:16 上机学时:0 实验学时:0)

一、课程简介

《测绘学概论》是经全国高等学校测绘教学指导委员会研究确定的测绘工程专业的必修之一。通过该课程的学习,使进入测绘专业学习的一年级新生在完全没有测绘专业知识的情况下全面了解测绘专业的研究内容,现代新技术对学科的影响与现代测绘新技术,学科地位以及在国民经济建设中的重要作用,激发他们热爱测绘专业,并树立为测绘专业而奋斗终身的信念,并为他们学习后续专业课程奠定知识基础。该课程简明介绍了测绘学的基础理论和最新技术发展及其在国民经济和国防建设中地位和作用,内容包括大地测量、摄影测量、工程测量、地图制图、海洋测绘、空间定位与导航技术、遥感科学与技术、地理信息系统、测量平差与数据处理以及地球空间信息科学与数字地球等内容。系统地反映了当前测绘科技领域内的新理论、新技术、新方法,切实做到理论联系实际。

二、课程的性质和任务

本课程目的是使学生在接受专业教育之前了解测绘学的主要内容,要学习的理论和技术,对测绘学有个概括性的了解,激发学生对测绘专业的学习热情,树立学习测绘专业的信心,为今后的专业学习从思想认识上打下稳固的基础。

学生学习本课程的任务为:

1. 熟悉测绘学的历史、发展现状和前沿动态,掌握当代测绘学的基本内容、基础理论和最新技术发展。

2. 重点掌握测绘学的学科分类及各分支学科的研究内容,掌握基本原理,熟悉应用领域。

三、课程教学目标

(一)课程目标

课程目标1:

掌握测绘学的基本概念与研究内容,对测绘各分支学科的历史发展和现代发展有全面的了解。(支撑毕业要求7-2)

课程目标2:

掌握测绘学的学科分类,了解各分支学科的基本概念与内涵以及发展趋势。(对应毕业要求10-2)

课程目标3:

了解测绘各分支学科的测量仪器工作原理,熟悉测绘工作内外业的基本流程以及各分支学科的测量数据获取、处理、应用与服务的基本流程。(支撑毕业要求12-1)

课程目标4:

熟悉测绘学科的新技术发展,了解这些新技术为测绘学科带来的影响,并理解新技术的进步与测绘学科发展的相互促进作用。(支撑毕业要求12-2)

(二)课程目标对毕业要求的支撑

毕业要求 |

指标点 |

课程目标 |

7. 环境和可持续发展 |

7-2能够站在环境保护和可持续发展的角度思考测绘工程实践活动的可持续性,评价测绘工程生产实践中可能对环境及社会造成的损害和隐患。 |

课程目标1 |

10. 沟通 |

10-2具备一定的国际视野,了解测绘专业领域的国际发展趋势、研究热点,理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性。 |

课程目标2 |

12. 终身学习 |

12-1 能在社会发展的大背景下,认识到自主学习和终身学习的必要性。 |

课程目标3 |

12-2具有不断学习测绘新技术及其相关领域交叉学科知识的能力和适应发展的能力;具有跨国交流的能力。 |

课程目标4 |

四、 课程教学内容的基本要求、重点和难点及学时分配

(一)课程教学内容的基本要求、重点和难点

1. 绪论(2学时)

基本要求:了解测绘学的基本概念;掌握测绘学研究内容、学科分类;熟悉测绘学的现代概念和内涵。(支撑课程目标1、2、3、4)

教学内容: (1)传统测绘学概念

(2)现代测绘学概念(Geomatics)

(3)测绘学主要分支

重点难点:测绘学的本质与内涵,现代科技技术对其推进与促进及学科交叉发展。

2. 大地测量学与测量平差(2学时)

基本要求:熟悉大地测量学的概念、基本任务和作用;熟悉大地测量学的分支学科及它们的任务和方法。了解测量平差的意义;了解误差传播律和测量平差的基本原理。(支撑课程目标1、2)

教学内容:(1)大地测量学的基本任务

(2)大地测量学的历史发展、仪器设备技术手段

(3)大地测量学应用及其在测绘学中地位

(4)误差产生原因及其衡量精度的指标,误差传播律,近代测量平差及其在测绘学中的作用

重点和难点:

(1) 理解大地测量学的基本任务了解大地测量

(2)了解大地测量系统与参考框架

(3)理解实用大地测量的任务与方法

(4)理解测量平差意义、本质及其原则与精度指标,了解测量平差在现代测绘中的作用

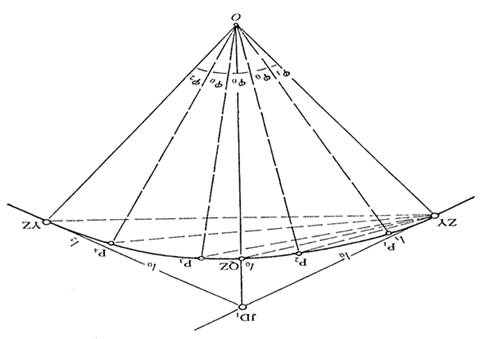

3. 摄影测量学(2学时)

基本要求:了解摄影测量的概念、分类和基本原理;了解数字摄影测量及其应用。(支撑课程目标1、2)

教学内容:

(1)摄影测量学

(2)摄影测量学的一些基本原理

(3)数字摄影测量与计算机视觉

重点和难点:

(1)理解摄影测量的分类,了解摄影测量学的一些基本原理

(2)理解数字摄影测量理论和实践的发展

4. 地图制图学(2学时)

基本要求:了解地图的特性、内容和分类;熟悉地图的编制过程及其成图方法;熟悉地图的应用。(支撑课程目标1、2)

教学内容:

(1)地图的基本概念

(2)地图的数学基础

(3)普通地图编制

(4)电子地图

(5)空间信息可视化

(6)地图的应用

(7)地图制图学的发展趋势

重点和难点:

(1)理解地图的基本概念,了解地图的特性、地图的内容、地图的分类

(2)理解解地图的数学基础、普通地图编制过程

(3)理解电子地图的技术基础及其应用

(4)理解地图制图学的发展趋势。

5. 工程测量学(2学时)

基本要求:熟悉工程测量的概念、仪器和方法;了解工程测量的现代发展以及在工程建设中的作用。(支撑课程目标1、2)

教学内容:

(1)工程测量学的含义

(2)工程测量的仪器和方法

(3)了解工程建设各阶段的测量工作

(4)现代工程中的工程测量(案例)

重点与难点:

(1)工程测量学的含义,

(2)理解测量工作在不同建设阶段的作用

6. 全球卫星定位导航技术(2学时)

基本要求:熟悉定位与导航的概念;熟悉GNSS定位导航系统的工作原理;熟悉GNSS的应用。(支撑课程目标1、2)

教学内容:

(1)GNSS全球定位系统的概念

(2)GNSS卫星定位导航定位的基本原理

(3)GNSS定位技术在科学研究中的应用

(4)我国的北斗导航定位系统

重点与难点:

(1)理解定位与导航的概念

(2)理解全球卫星定位系统的工作原理

(3)多系统融合

7. 遥感科学与技术(2学时)

基本要求:了解遥感的概念;了解主要的遥感技术及其应用;了解遥感的发展前景。(支撑课程目标1、2)

教学内容:

(1)遥感的概念

(2)遥感信息获取

(3)遥感图像数据处理

(4)遥感技术的应用

重点与难点:

(1)理解遥感的概念,了解主要的遥感对地测量卫星及遥感传感器的未来发展

(2)理解遥感图像数据处理概念,了解遥感技术的应用

(3) 理解遥感对地观测的发展前景

8. 地理信息系统(2学时)

基本要求:了解地理信息系统的概念;了解地理信息系统的组成和应用。(支撑课程目标1、2)

教学内容:

(1)地理信息系统的概念

(2)地理信息系统的硬件构成、地理信息系统的软件构成

(3)地理信息系统的主要特征

(4)地理信息系统的工程建设与应用

重点与难点:

(1)理解地理信息系统的含义、地理空间对象的计算机表达

(2)理解地理信息系统的硬件构成、地理信息系统的软件构成

(3)理解GIS的主要应用领域

(4)理解当代地理信息系统的进展

(二)课程内容与学时分配

教学内容 |

学时分配 |

学时 |

讲 授 |

讨论课 |

总论 |

2 |

2 |

|

大地测量学与测量平差 |

2 |

2 |

|

摄影测量学 |

2 |

2 |

|

地图制图学 |

2 |

2 |

|

工程测量学 |

2 |

2 |

|

全球卫星定位导航技术 |

2 |

2 |

|

遥感科学与技术 |

2 |

2 |

|

地理信息系统 |

2 |

2 |

|

合计 |

16 |

16 |

|

五、能力培养要求

为提高教学效果,采取多媒体教学。并安排一定量的课间作业和课外实习,以提高学生实践能力。

六、建议教材与参考书目

(一)教材

[1] 宁津生,陈俊勇,李德仁,刘经南,张祖勋,龚健雅,等. 《测绘学概论》. 武汉大学出版社,2016.

(二)主要参考书

[1] 孔祥元. 《大地测量学基础》. 武汉大学出版社, 2001.

[2] 祝国瑞.《地图学》.武汉大学出版社,2004.

[3] 王佩军, 徐亚明. 《摄影测量学》. 武汉大学出版社, 2010.

[4] 张祖勋, 张剑清. 《数字摄影测量学》. 武汉大学出版社,2012.

[5] 张正禄.《工程测量学》. 武汉大学出版, 2013.

[6] 李征航,黄劲松. 《GPS测量与数据处理》,武汉大学出版社, 2005.

[7] 李德仁. 摄影测量与遥感概论. 测绘出版社, 2001.

[8] 龚健雅. 地理信息系统基础. 科学出版社, 2000.

[9]黄杏元,汤勤.《地理信息系统概论》,高等教育出版社,2008.4.

[10] 孙家炳.《遥感原理与应用》. 武汉大学出版社, 2009.

(三)其他教学资源

1. 学科相关期刊

[1] 测绘学报、武汉大学学报信息科学版、大地测量与地球动力学、测绘通报、测绘科学技术学报、测绘工程等.

2.其他高校本课程教学资源

[1] 武汉大学测绘学概论国家级精品课程网址:http://www.fooc.org.cn/jpk/getCourseDetail.action?courseId=3252

七.课程考核与成绩评定

课程成绩评定以考核学生能力培养目标的达成为主要目的,以检查学生对各知识点的掌握程度和应用能力为重要内容。

课程成绩评定采取过程考核和撰写期末课程论文相结合的方式综合评定,过程考核成绩、期末成绩及总评成绩均为百分制。

(一)课程考核成绩组成

本课程以课堂教学为主,课程总评成绩 = 过程考核成绩×30%+期末考核成绩×70%。

(二)过程考核

过程考核主要是平时作业(占总成绩的30%),平时布置作业3次,最终成绩取各次作业成绩的平均值。作业成绩评价细则见下表:

支撑课程目标 |

作业成绩评价细则及得分 |

100~90 |

89~80 |

79~70 |

69~60 |

59~0 |

目标1-4 |

作业内容全面;概念解释清晰,回答和分析问题条理清楚,表述合理。 |

作业内容较全面;概念解释、回答和分析问题条理清楚,表述比较合理。 |

作业内容较全面;概念解释、回答和分析问题基本清晰,表述比较合理。 |

作业内容不全;概念解释、回答和分析问题基本清晰,表述基本合理。 |

作业内容缺少较多;概念解释、分析问题不清晰,表述不合理。 |

(三)期末考核

考核方式 |

支撑课程目标 |

考核目的 |

撰写课程论文 |

目标1-4 |

考核学生能力培养目标的达成为主要目的,以检查学生对各知识点的掌握程度和应用能力为重要内容。考查方式为提交5000字左右的课程论文,考核内容覆盖所有课程目标。 |

八、课程目标达成情况评价

成绩构成及课程考核细则见下表:

成绩构成 及比例 |

考核 环节 |

目标 分值 |

考核细则 |

课程 目标 |

平时成绩占总评成绩的比例为30% |

作业 |

100 |

作业3次,每次按百分制单独计分,平均值作为最终成绩,课程目标1、2、3、4的内容分别各占a1%、a2%、a3%、a4%。 |

1、2、3、4 |

期末课程论文占总评成绩的比例为70% |

课程 论文 |

100 |

课程论文内容必须覆盖支撑毕业要求指标点的授课内容,课程目标1、2、3、4的内容分别占d1%、d2%、d3%、d4%。 |

1、2、3、4 |

课程目标达成情况评价方法见下表:

课程目标达成情况评价方法 |

课程 目标 |

毕业要求 指标点 |

考核环节 |

目标 分值 |

学生平均得分 |

课程目标达成度 计算值 |

目标1 |

毕业要求 指标点7-2 |

作业 |

a1 |

A1 |

|

课程论文 |

d1 |

D1 |

目标2 |

毕业要求 指标点10-2 |

作业 |

a2 |

A2 |

|

课程论文 |

d2 |

D2 |

目标3 |

毕业要求 指标点12-1 |

作业 |

a3 |

A3 |

|

课程论文 |

d3 |

D3 |

目标4 |

毕业要求 指标点12-2 |

作业 |

a4 |

A4 |

|

课程论文 |

d4 |

D4 |

课程总体目标 |

|

|

|

课程目标达成度=min{目标1;目标2;目标3;目标4} |

九、课程建议与持续改进

1.德育元素构想

通过科普性理论教学、科研与工程项目演示等启发式教学等多种教学途径,让学生对测绘学历史发展以及我国测绘科学技术领域所取得的巨大成就与国际地位,激发学生学习兴趣,培养学生专业认同感、自豪感以及测绘学的基本目的、科学思想、科学方法以及测绘人的科学态度和科学精神。同时通过我国北斗等现代测绘技术发展的介绍,激发学生学习测绘专业的热情,并利用测绘人的吃苦耐劳及艰苦创业与团队合作精神培养大学生吃苦耐劳、不断追求新知的创新精神,协同合作、竞相奉献的团队合作精神。

2.教学思想

一方面课程由各骨干课程教师共同承担,通过深入浅出的方式让新生对测绘科学与技术及其各分支建立宏观认识,并对各学科之间区别与联系以及课程之间衔接有一定的认知,并强调高数、概论统计、计算机与英语等基础课程对本专业的重要作用,引导新生加强基础知识学习。另一方面以课本为基础,鼓励任课老师将其科研及工程实例结合,激发专业兴趣与认同感。此外,多人共同承担,有助于新生与老师加快认识,并要求教师在教学中体现对学生的关爱,构建良好的师生关系。

3教学方法及教学手段

《数字地形测量学1》 课程教学大纲

课程编码:CH020002

课程名称(中文):数字地形测量学1

课程名称(英文):Digital Topographic Surveying1

先修课程:高等数学、线性代数、概率论与数理统计

总学时:48 (授课学时:30 实验学时:18)

一、课程简介

《数字地形测量学1》是测绘工程专业必修的专业基础课,是一门实践性强,理论和实践相结合的课程。本课程的主要内容是:测绘学的基础理论、基本原理、常规方法与操作技能;经纬仪和普通水准仪的操作与检校方法;水准测量、角度测量、距离测量;测量误差的基本知识;测绘数据处理的基本方法;小地区控制测量的外业测量与内业计算方法。通过本课程的学习,使学生初步具有利用测量仪器和测量知识解决一般测量问题的能力。

二、课程的性质和任务

1、性质:《数字地形测量学1》是测绘工程专业必修的专业基础课,是一门实践性强,理论和实践相结合的课程,教学时数为48学时(授课学时:30 实验学时:18)。

2、任务:通过本课程的学习,使学生掌握测绘学的基本知识、基本理论及测量各种要素(高差、角度和距离)的基本方法;掌握控制测量的基本原理和方法以及测量数据的处理方法(简单的平差计算);并初步具有数字测图的基本概念。此外,学生还应熟悉各种常规测量仪器及了解现代高新测量技术。

三、课程教学目标

(一)课程目标

通过本课程教学,应达到以下目标:

课程目标1:

掌握测量坐标系,地图投影和高斯平面直角坐标系,高程系统,方位角等测绘专业方面的基本理论和知识;掌握观测误差的分类,衡量精度的标准,算术平均值及观测值的中误差,误差传播定律等测量误差基本知识;了解地形测量的发展概况。(支撑毕业要求1-1)

课程目标2:

掌握水准测量原理,角度测量原理,距离测量的方法;掌握国家三、四等及等外水准测量的施测与数据处理,水平角、竖直角的观测,导线测量的外业及内业计算。使学生能够运用水准测量、导线测量的基本理论与方法解决测绘工程技术问题,如导线控制网的建立、水准控制网建立等。(支撑毕业要求4-1)

课程目标3:

掌握精密水准仪、电子水准仪、全站仪的测量原理与使用方法;熟悉二等水准测量、精密测角的作业方法及精度要求。(支撑毕业要求5-1)

课程目标4:

熟练掌握有关测量设备的测量原理与使用方法;以小组为单位掌握水准测量、角度测量等有关实验的具体施测方法与精度要求,并完成规定任务;培养个人和团队的紧密合作意识。(支撑毕业要求9-2)

(二)课程目标对毕业要求的支撑

毕业要求 |

指标点 |

课程目标 |

1. 工程知识 |

指标点1-1:掌握数学、自然科学和工程基础理论和知识,并能恰当表述复杂测绘工程问题。 |

课程目标1 |

4.研究 |

指标点4-1:能够基于科学原理及测绘知识和技术,通过文献研究或相关方法,调研和分析复杂测绘工程问题的解决方案。 |

课程目标2 |

5.使用现代工具 |

指标点5-1:了解测绘工程专业常用的现代测绘仪器、信息技术工具、测绘软件的使用原理和方法,并理解其局限性。 |

课程目标3 |

9. 个人和团队 |

指标点9-2:能够在团队中独立或合作开展测绘工作。 |

课程目标4 |

四、课程教学内容的基本要求、重点和难点及学时分配

(一)课程教学内容的基本要求、重点和难点

1、绪论(1学时)

教学内容:(支撑课程目标1、2)

(1)地形测量学的内容

(2)地形测量的发展概况

基本要求:掌握测绘学的任务、作用以及了解数字测图的特点与发展。

重点和难点:准确理解测绘学的任务、作用。

2、测量坐标系和高程(5学时)

教学内容:(支撑课程目标1、2)

(1)地球形状和大小

(2)测量坐标系

(3)地图投影和高斯平面直角坐标系

(4)高程系统

(5)方位角

(6)用水平面代替水准面的限度

基本要求:掌握大地水准面、测量常用坐标系、高程、方位角的概念。

重点和难点:测量常用坐标系、高程、方位角。

3、测量误差基本知识(3学时)

教学内容:(支撑课程目标1、2)

(1)观测误差的分类

(2)衡量精度的标准

(3)算术平均值及观测值的中误差

(4)误差传播定律

(5)加权平均值及其精度评定

基本要求:具有测量误差的基本概念和理论,掌握衡量测量精度的指标和误差传播定律。

重点和难点:误差传播定律。

4、水准测量(6学时)

教学内容:(支撑课程目标2、3、4):

(1)水准测量原理与方法

(2)水准仪和水准尺

(3)水准测量路线的布设

(4)水准测量的观测

(5)水准测量路线的计算

(6)水准测量的误差分析

(7)水准仪的检验与校正

基本要求:掌握水准测量的基本原理与方法,水准仪的构造与使用,水准测量的观测方法与数据处理,了解水准测量的误差来源,水准仪的检验与校正。

重点和难点:水准测量的基本原理与方法,水准测量的数据处理,水准仪的检验校正。

5、角度测量(7学时)

教学内容:(支撑课程目标2、3、4)

(1)角度测量原理

(2)经纬仪

(3)角度观测方法

(4)水平角观测的误差和精度

(5)经纬仪的检验和校正

(6)三角高程测量

基本要求:掌握经纬仪的构造与使用,角度测量的原理与方法,经纬仪的检验和校正方法,三角高程测量的原理与方法。

重点和难点:角度测量的原理与方法,三角高程测量。

6、距离测量(2学时)

教学内容:(支撑课程目标2、3)

(1)钢尺量距

(2)视距测量

(3)光电测距

基本要求:掌握钢尺量距、视距测量、光电测距的原理与方法。

重点和难点:视距测量、光电测距的原理与方法。

7、平面控制测量(6学时)

教学内容:(支撑课程目标2)

(1)概述

(2)GPS控制测量

(3)导线测量

(4)三角形网测量(简介)

(5)交会测量

基本要求:初步具有平面控制测量的基本概念,掌握导线测量的基本方法和导线坐标计算。掌握交会测量的原理与方法。

重点和难点:导线点的坐标计算。

8、实验教学(18学时)

本课程安排18学时的实验,包括水准测量(6学时)、水准仪的检验与校正(3学时)、角度测量(6学时)、经纬仪的检验与校正(3学时)。

(1)实验教学必需的保障条件

实验室应具备水准仪、经纬仪设备,及水准测量、角度测量所需的各种附件(水准尺、测仟等)。

(2)实验项目、实验内容与学时安排

实验名称、内容与学时分配表

序号 |

实验项目名称 |

实验内容及基本要求 |

学时 |

1 |

水准测量 |

内容: 水准仪的构造及使用方法 等外水准测量 四等水准测量 要求:学会水准仪的正确使用方法,掌握等外水准测量 、四等水准测量的施测方法及精度要求,掌握水准测量数据的处理方法。 |

6 |

2 |

水准仪的检验与校正 |

内容: 水准仪轴线应满足的条件 水准仪的检验与校正的原理和方法 要求:掌握水准仪各种轴线应满足的几何条件,掌握水准仪检验的基本原理及操作方法。 |

3 |

3 |

角度测量 |

内容: 经纬仪的构造及使用方法 测回法测量水平角的方法 竖直角测量的方法 要求:掌握经纬仪的基本构造和正确的使用方法,掌握水平角、竖直角的测量原理及测量方法。 |

6 |

4 |

经纬仪的检验与校正 |

内容: 经纬仪轴线应满足的条件 经纬仪的检验与校正的原理和方法 要求:掌握经纬仪各种轴线应满足的几何条件,掌握经纬仪检验的基本原理及操作方法。 |

3 |

实验一:水准测量

实验内容:(支撑课程目标1、2、3、4)

(1)了解DS3级水准仪的构造及各部件的名称和作用;

(2)掌握水准仪使用的基本操作;

(3)练习水准尺读数;

(4)采用变动仪器高法,从某已知高程的水准点开始,进行一段等外闭合(或附合)水准测量。各种限差要满足要求;

(5)在高差闭合差符合精度要求的情况下,进行内业平差计算;

(6)学会四等水准测量的观测、记录、计算方法;

(7)熟悉四等水准测量的主要技术指标,掌握测站及水准路线的检核方法;

(8)从某已知高程的水准点开始,进行一段闭合四等水准测量。

(9)在高差闭合差符合精度要求的情况下,进行内业平差计算;

基本要求:通过实验,使学生认识水准仪各个组成部分的名称和作用,掌握等外水准测量、四等水准测量的施测方法及精度要求,掌握水准测量数据的处理方法;并独立撰写实验报告。

重点与难点:等外水准测量、四等水准测量的施测方法及各项精度要求;水准测量数据的平差计算。

实验二:水准仪的检验与校正

实验内容:(支撑课程目标3、4)

(1)了解水准仪各轴线间应满足的几何关系;

(2)圆水准器轴平行于仪器旋转轴的检验与校正;

(3)十字丝的横丝垂直于仪器旋转轴的检验与校正;

(4)水准管的水准轴平行于视准轴的检验和校正。

基本要求:通过实验,使学生熟悉水准仪的各种轴线及轴线应满足的几何条件,掌握水准仪检验的基本原理及操作方法;并独立撰写实验报告。

重点与难点:水准管的水准轴平行于视准轴的检验和校正方法。

实验三:角度测量

实验内容:(支撑课程目标1、2、3、4)

(1)了解经纬仪主要部件名称及作用;

(2)掌握经纬仪基本操作方法:对中、整平和读数;

(3)掌握测回法测水平角的步骤、记录和计算方法;

(4)了解竖盘构造,掌握竖直角观测步骤、记录和计算方法。

基本要求:通过实验,使学生了解经纬仪的构造及安置方法,掌握水平角、竖直角的观测步骤及记录、计算方法;并独立撰写实验报告。

重点与难点:水平角、竖直角的观测。

实验四:经纬仪的检验与校正

实验内容:(支撑课程目标3、4)

(1)了解经纬仪各轴线间应满足的几何关系;掌握检验原理;

(2)照准部水准管轴垂直于竖轴的检验和校正;

(3)十字丝竖丝垂直于横轴的检验和校正;

(4)视准轴垂直于横轴的检验和校正;

(5)横轴垂直于竖轴的检验和校正。

基本要求:通过实验,使学生熟悉经纬仪的各种轴线及轴线应满足的几何条件,掌握经纬仪检验的基本原理及操作方法;并独立撰写实验报告。

重点与难点:经纬仪各种轴线之间应满足的几何条件;经纬仪检验原理。

(二)课程内容与学时分配

教学内容 |

学时分配 |

总学时 |

讲授 |

实验 |

上机 |

习题课 |

地形测量学的内容,地形测量的发展概况。 |

1 |

1 |

|

|

|

地球形状和大小,测量坐标系,地图投影和高斯平面直角坐标系,高程系统,方位角,用水平面代替水准面的限度。 |

5 |

5 |

|

|

|

观测误差的分类,衡量精度的标准,算术平均值及观测值的中误差,误差传播定律,加权平均值及其精度评定。 |

3 |

3 |

|

|

|

水准测量原理与方法,水准仪和水准尺,水准测量路线的布设,水准测量的观测,水准测量路线的计算,水准测量的误差分析,水准仪的检验与校正。 |

15 |

6 |

9 |

|

|

角度测量原理,经纬仪,角度观测方法,水平角观测的误差和精度,经纬仪的检验和校正,三角高程测量。 |

16 |

7 |

9 |

|

|

钢尺量距,视距测量,光电测距。 |

2 |

2 |

|

|

|

平面控制测量概述,GPS控制测量,导线测量,三角形网测量(简介),交会测量。 |

6 |

6 |

|

|

|

合 计 |

48 |

30 |

18 |

|

|

五、能力培养要求

通过本课程的学习:

(1)掌握普通测量的基本知识和基础理论;

(2)掌握水准仪、经纬仪等常用测量仪器的基本构造、操作方法和检验方法;

(3)初步具有利用测量仪器和测量知识解决一般测量问题的能力;

(4)掌握小范围控制测量的原理与方法。

六、建议教材与参考书目

教材:《数字地形测量学》潘正风等编著,2015年7月第1版,武汉大学出版社。

参考书:《测量学》合肥工业大学等合编,2005年第4版,中国建筑工业出版社。

七、课程考核与成绩评定

课程成绩评定以考核学生能力培养目标的达成为主要目的,以检查学生对测绘基本理论、基本知识及各知识点的掌握程度和应用能力为重要内容。

课程成绩评定采取过程考核和期末考试相结合的方式进行,过程考核成绩、期末考试成绩及总评成绩均为百分制。

(一)课程考核成绩构成

课程考核成绩构成:过程考核成绩占30%,期末考试成绩占70%。

注:缺课三分之一以上者取消期末考试资格。

(二)过程考核

过程考核含平时作业(占总成绩的10%)、课程实验(占总成绩的20%)。

1、平时作业成绩

平时布置作业至少3次,最终成绩取各次作业成绩的平均值。作业成绩评价细则见下表:

支撑课程目标 |

作业成绩评价细则及得分 |

100~90 |

89~80 |

79~70 |

69~60 |

59~0 |

目标1-3 |

完成全部作业内容;概念解释清晰,回答和分析问题条理清楚;计算过程步骤清晰、正确,计算结果正确。 |

完成全部作业内容;概念解释、回答和分析问题正确;计算步骤和公式运用正确,但计算结果部分有误。 |

完成全部作业内容;概念解释、回答和分析问题、计算过程等基本正确,计算结果部分有误。 |

作业内容有遗漏;概念解释、回答和分析问题、计算过程等基本正确,计算结果部分有误。 |

作业内容有遗漏;概念解释、分析问题、计算过程等有明显错误,计算结果有误。 |

2、 课程实验成绩

每次实验成绩的考核可通过出勤、实验表现及实验报告质量等综合评定,最终实验成绩取4个实验成绩的平均值。实验成绩评价细则见下表:

实验 项目 |

支撑课程目标 |

实验成绩评价细则及得分 |

100~90 |

89~80 |

79~70 |

69~60 |

59~0 |

实验一:水准测量 |

课 程 目 标 1、2、3、4 |

熟悉等外水准测量、四等水准测量的步骤;记录实验数据的手簿完整、记录数据符合规范要求;水准测量结果(闭合差)符合精度要求,平差计算数据正确;实验报告符合格式要求,内容全面;在规定时间内完成实验内容和上交报告。 |

熟悉等外水准测量、四等水准测量的步骤;记录实验数据的手簿完整、但个别数据记录不规范;水准测量结果(闭合差)符合精度要求,平差计算数据正确;实验报告符合格式要求,内容较全面;在规定时间内完成实验内容和上交报告。 |

熟悉等外水准测量、四等水准测量的步骤;记录实验数据的手簿不完整、数据记录不规范;水准测量结果(闭合差)符合精度要求,平差计算数据正确;实验报告符合格式要求,内容较全面;在规定时间内完成实验内容和上交报告。 |

熟悉等外水准测量、四等水准测量的步骤;记录实验数据的手簿不完整、数据记录不规范;水准测量结果(闭合差)符合精度要求,平差计算数据有误;实验报告符合格式要求,内容较全面;在规定时间内完成实验内容和上交报告。 |

了解等外水准测量、四等水准测量的步骤;记录实验数据的手簿不完整、数据记录不规范;水准测量结果(闭合差)不符合精度要求,平差计算数据有误;实验报告基本符合格式要求;在规定时间内完成实验内容和上交报告。 |

实验二:水准仪的检验与校正 |

课 程 目 标 3、4 |

熟悉水准仪检校步骤,熟悉水准仪的结构和轴线关系;记录实验数据的手簿完整、记录数据符合要求,三项检校方法正确,i角计算正确;实验报告符合格式要求,内容全面;在规定时间内完成实验内容和上交报告。 |

熟悉水准仪检校步骤,熟悉水准仪的结构和轴线关系;记录实验数据的手簿完整、个别记录数据不符合要求,三项检校方法正确,i角计算正确;实验报告符合格式要求,内容较全面;在规定时间内完成实验内容和上交报告。 |

熟悉水准仪检校步骤,熟悉水准仪的结构和轴线关系;记录实验数据的手簿不完整、个别记录数据不符合要求,三项检校方法正确,i角计算正确;实验报告符合格式要求,内容较全面;在规定时间内完成实验内容和上交报告。 |

熟悉水准仪检校步骤,熟悉水准仪的结构和轴线关系;记录实验数据的手簿不完整、记录数据不规范,三项检校方法正确,i角计算不正确;实验报告符合格式要求,内容较全面;在规定时间内完成实验内容和上交报告。 |

了解水准仪检校步骤,了解水准仪的结构和轴线关系;记录实验数据的手簿不完整、记录数据不符合要求,三项检校方法正确,i角计算不正确;实验报告基本符合格式要求;在规定时间内完成实验内容和上交报告。 |

实验三:角度测量 |

课 程 目 标 1、2、3、4 |

熟悉水平角、竖直角测量原理和测量步骤;水平角、竖直角测量结果符合精度要求,角度计算正确,记录实验数据的手簿完整、记录数据符合规范要求;实验报告符合格式要求,内容全面;在规定时间内完成实验内容和上交报告。 |

熟悉水平角、竖直角测量原理和测量步骤;水平角、竖直角测量结果符合精度要求,角度计算正确,记录实验数据的手簿完整、个别记录数据不符合规范要求;实验报告符合格式要求,内容较全面;在规定时间内完成实验内容和上交报告。 |

熟悉水平角、竖直角测量原理和测量步骤;水平角、竖直角测量结果符合精度要求,角度计算正确,记录实验数据的手簿不完整、个别记录数据不符合规范要求;实验报告符合格式要求,内容较全面;在规定时间内完成实验内容和上交报告。 |

熟悉水平角、竖直角测量原理和测量步骤;水平角、竖直角测量结果符合精度要求,角度计算个别数据错误,记录实验数据的手簿不完整、记录数据不符合规范要求;实验报告符合格式要求,内容较全面;在规定时间内完成实验内容和上交报告。 |

了解水平角、竖直角测量原理和测量步骤;个别水平角、竖直角测量结果不符合精度要求,角度计算有误,记录实验数据的手簿不完整、记录数据不符合规范要求;实验报告基本符合格式要求;在规定时间内完成实验内容和上交报告。 |

实验四:经纬仪的检验与校正 |

课 程 目 标 3、4 |

熟悉经纬仪检校步骤,熟悉经纬仪的结构和轴线关系;记录实验数据的手簿完整、记录数据符合要求,四项检校方法正确,视准差、支架差数值计算正确;实验报告符合格式要求,内容全面;在规定时间内完成实验内容和上交报告。 |

熟悉经纬仪检校步骤,熟悉经纬仪的结构和轴线关系;记录实验数据的手簿完整、个别记录数据不符合要求,四项检校方法正确,视准差、支架差数值计算正确;实验报告符合格式要求,内容较全面;在规定时间内完成实验内容和上交报告。 |

熟悉经纬仪检校步骤,熟悉经纬仪的结构和轴线关系;记录实验数据的手簿不完整、部分记录数据不符合要求,四项检校方法正确,视准差、支架差数值计算正缺;实验报告符合格式要求,内容较全面;在规定时间内完成实验内容和上交报告。 |

熟悉经纬仪检校步骤,熟悉经纬仪的结构和轴线关系;记录实验数据的手簿不完整、记录数据不规范,四项检校方法正确,视准差、支架差数值计算部分错误;实验报告符合格式要求,内容较全面;在规定时间内完成实验内容和上交报告。 |

了解经纬仪检校步骤,了解经纬仪的结构和轴线关系;记录实验数据的手簿不完整、记录数据不符合要求,四项检校方法正确,视准差、支架差数值计算有误;实验报告基本符合格式要求;在规定时间内完成实验内容和上交报告。 |

(三)期末考试

考核形式:闭卷笔试。

考试内容:覆盖支撑全部毕业要求指标的授课内容。

试题类型:填空题、名词解释、选择题、计算题(含观测数据整理)、简答题、等多种形式。试题类型及其对应的考核目的见下表。

试题类型 |

所占比例 |

考核目的 |

填空题 |

10% |

考核学生对课程重要知识点、关键技术细节的理解与掌握情况。 |

名词解释 |

10% |

考核学生掌握测绘基本知识、基本理论、基本概念的情况。 |

选择题 |

10% |

考核学生对课程重要知识点、关键技术细节的理解与掌握情况,灵活运用所学知识分析问题的能力。 |

简答题 |

20% |

考核学生对重要知识点、关键技术细节的理解与掌握情况。 |

计算题(含观测数据整理) |

50% |

考核学生对测量数据处理方法的理解情况,及学生的综合计算能力情况;考查学生对外业观测结果和数据的处理水平。 |

八、课程目标达成情况评价

成绩构成及课程考核细则见下表:

成绩构成 及比例 |

考核 环节 |

目标 分值 |

考核细则 |

课程 目标 |

平时成绩占总评成绩的比例为10% |

作业 |

100 |

作业不少于3次,每次按百分制单独计分,平均值作为最终成绩,课程目标1、2、3的内容分别各占a1%、a2%、a3%。 |

1、2、3 |

实验成绩占总评成绩的比例为20% |

实验 |

100 |

完成实验报告4次,每次按百分制单独计分,平均值作为最终成绩,课程目标1、2、3、4的内容分别占b1%、b2%、b3%、b4%。 |

1、2、3、4 |

期末考试占总评成绩的比例为70% |

闭卷 考试 |

100 |

考试内容必须覆盖支撑毕业要求指标点的授课内容,课程目标1、2、3、4的内容分别占c1%、c2%、c3%、c4%。 |

1、2、3、4 |

课程目标达成情况评价方法见下表:

课程目标达成情况评价方法 |

课程 目标 |

毕业要求 指标点 |

考核环节 |

目标 分值 |

学生平均得分 |

课程目标达成度 计算值 |

目标1 |

毕业要求 指标点1-1 |

作业 |

a1 |

A1 |

|

实验 |

b1 |

B1 |

期末考试 |

c1 |

C1 |

目标2 |

毕业要求 指标点4-1 |

作业 |

a2 |

A2 |

|

实验 |

b2 |

B2 |

期末考试 |

c2 |

C2 |

目标3 |

毕业要求 指标点5-1 |

作业 |

a3 |

A3 |

|

实验 |

b3 |

B3 |

期末考试 |

c3 |

C3 |

目标4 |

毕业要求 指标点9-2 |

实验 |

b4 |

B4 |

|

期末考试 |

c4 |

C4 |

课程总体目标 |

|

|

|

课程目标达成度=min{目标1;目标2;目标3;目标4} |

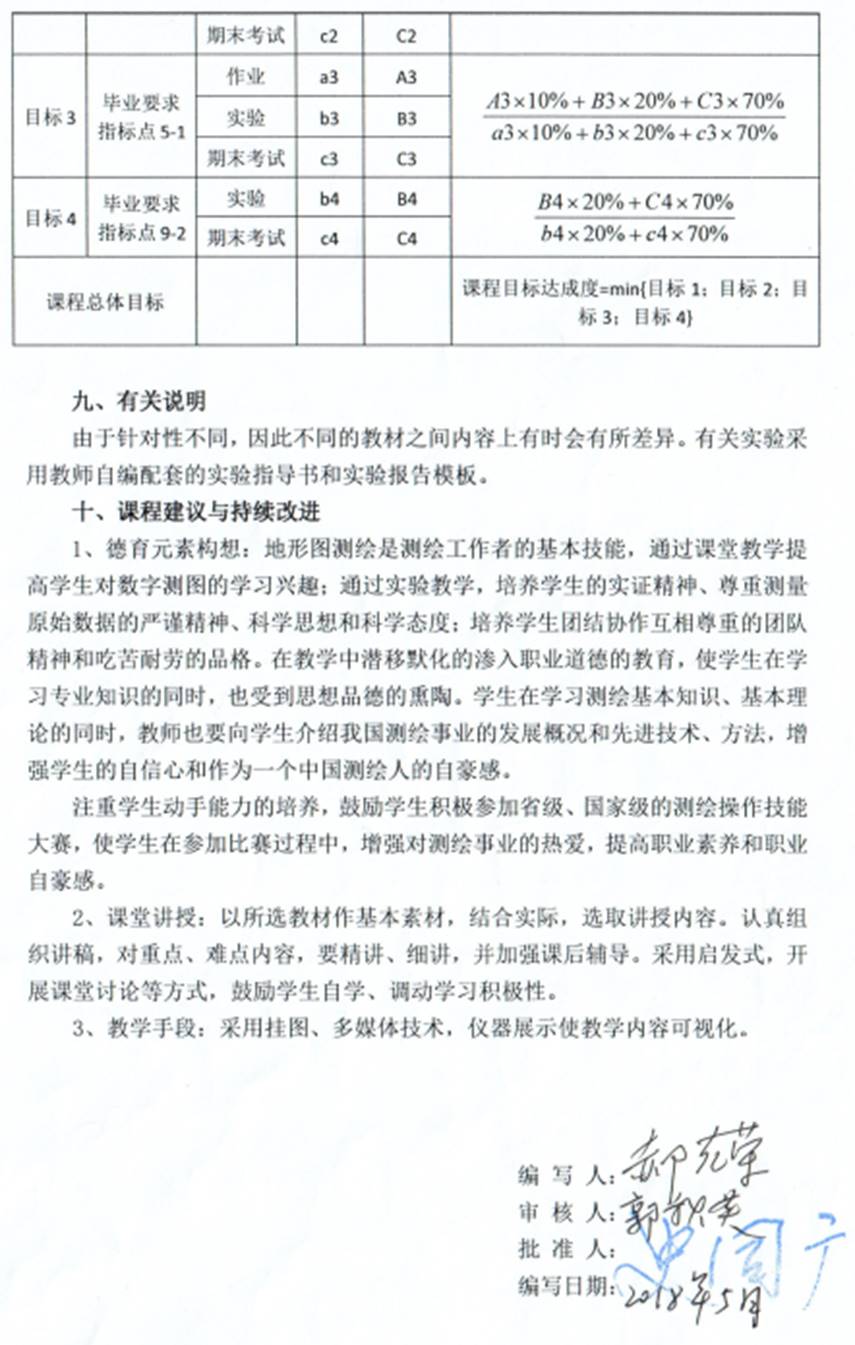

九、有关说明

本课程讲授的是测绘方面的基本知识和基本理论,由于针对性不同,因此不同的教材之间内容上有时会有所差异。有关实验采用教师自编配套的实验指导书和实验报告模板。

十、课程建议与持续改进

1、德育元素构想:通过课堂教学提高学生的学习兴趣;通过实验教学,培养学生的实证精神、尊重测量原始数据的严谨精神、科学思想和科学态度;培养学生团结协作互相尊重的团队精神。在教学中潜移默化的渗入职业道德的教育,使学生在学习专业知识的同时,也受到思想品德的熏陶。学生在学习测绘基本知识、基本理论的同时,教师也要向学生介绍我国测绘事业的发展概况和先进技术、方法,增强学生的自信心和作为一个中国测绘人的自豪感。

注重学生动手能力的培养,鼓励学生积极参加省级、国家级的测绘操作技能大赛,使学生在参加比赛过程中,增强对测绘事业的热爱,提高职业素养和职业自豪感。

2、课堂讲授:以所选教材作基本素材,结合实际,选取讲授内容。认真组织讲稿,对重点、难点内容,要精讲、细讲,并加强课后辅导。采用启发式,开

《数字地形测量学2》课程教学大纲

课程编码:CH020003

课程名称(中文):数字地形测量学2

课程名称(英文):Digital Topographic Surveying2

先修课程:高等数学、线性代数、概率论与数理统计、数字地形测量学1、AutoCAD基础

总学时:32 (授课学时:17 实验学时:15)

一、课程简介

《数字地形测量学2》是测绘工程专业必修的专业基础课,是一门实践性强,理论和实践相结合的课程。本课程的主要内容是:地形图基本知识;大比例尺数字测图的基本理论,基本方法和基本技能;利用计算机绘制数字地形图;地形图应用的原理和方法;地籍图、房产图的测绘原理和方法;距离、水平角、点位测设的原理与方法。

二、课程的性质和任务

《数字地形测量学2》是测绘工程专业必修的专业基础课,是一门实践性强,理论和实践相结合的课程,教学时数为32学时(授课学时:17 实验学时:15)。

通过本课程的学习,要求学生掌握地形图的基本知识;大比例尺数字测图测绘的基本理论,基本方法和基本技能;具有利用计算机绘制及编制地形图的能力;具有应用地形图的基本能力;使学生掌握地籍图、房产图测量的原理和方法;测设的基本原理与方法。为专业课的学习打下良好的基础。

三、课程教学目标

(一)课程目标

通过本课程教学,应达到以下目标:

课程目标1:

掌握地形图的内容,地物符号,地貌与等高线,地形图的分幅与编号等有关地图的基本理论和知识;掌握碎部测量方法,大比例尺数字地形图测绘的技术设计;了解地籍调查,地籍图测绘,房产调查,房产图测绘;使学生具有地形图、地籍图、房产图的基本知识。(支撑毕业要求1-1)

课程目标2:

掌握水平距离、水平角、高程的测设,点的平面位置的测设,已知坡度直线的测设;掌握地形图的基本应用,地形图在工程中的应用;使学生学会运用测绘知识及地形图,解决工程施工中的测绘技术问题。(支撑毕业要求4-1)

课程目标3:

掌握全站仪功能与使用,全站仪记录与数据传输;掌握全站仪测定碎部点的基本方法,地物和地貌测绘,野外数据采集,数字地形图的编辑和输出。(支撑毕业要求5-1)

课程目标4:

熟练掌握有关测量设备的测量原理与使用方法;以小组为单位掌握数字地形图外业数据采集等有关实验的具体施测方法与精度要求,并完成规定任务;培养个人和团队的紧密合作意识。(支撑应毕业要求9-2)

(二)课程目标对毕业要求的支撑

毕业要求 |

指标点 |

课程目标 |

1. 工程知识 |

指标点1-1:掌握数学、自然科学和工程基础理论和知识,并能恰当表述复杂测绘工程问题。 |

课程目标1 |

4.研究 |

指标点4-1:能够基于科学原理及测绘知识和技术,通过文献研究或相关方法,调研和分析复杂测绘工程问题的解决方案。 |

课程目标2 |

5.使用现代工具 |

指标点5-1:了解测绘工程专业常用的现代测绘仪器、信息技术工具、测绘软件的使用原理和方法,并理解其局限性。 |

课程目标3 |

9. 个人和团队 |

指标点9-2:能够在团队中独立或合作开展测绘工作。 |

课程目标4 |

四、课程教学内容的基本要求、重点和难点及学时分配

(一)课程教学内容的基本要求、重点和难点

1、地形图基本知识(3学时)

教学内容:(支撑课程目标1)

(1)地形图的内容

(2)地物符号

(3)地貌与等高线

(4)地形图的分幅与编号

基本要求:掌握地形图的基本内容和等高线的概念。

重点和难点:等高线的概念、地形图的分幅。

2、全站仪测量(1学时)

教学内容:(支撑课程目标3)

(1)概述

(2)全站仪功能与使用

(3)自动全站仪(简介)

(4)全站仪记录与数据传输(简介)

基本要求:掌握全站仪的功能、使用方法。

重点和难点:全站仪的使用。

3、测设的基本工作(2学时)

教学内容:(支撑课程目标2)

(1)水平距离、水平角、高程的测设

(2)点的平面位置的测设

(3)已知坡度直线的测设

基本要求:掌握测设的基本方法与原理。

重点和难点:点的平面位置的测设。

4、大比例尺数字地形图测绘(6学时)

教学内容:(支撑课程目标1、2、3、4)

(1)碎部测量方法

(2)大比例尺数字地形图测绘的技术设计

(3)图根控制测量

(4)全站仪测定碎部点的基本方法

(5)地物和地貌测绘

(6)野外数据采集

(7)数字地形图的编辑和输出

(8)大比例尺数字地形图质量控制

基本要求:掌握全站仪野外数据采集的方法,地物和地貌测绘方法,熟悉计算机编辑数字地形图的方法。

重点和难点:野外数据采集的方法,数字地形图的编辑,大比例尺数字地形图质量控制。

5、地籍图和房产图测绘(3学时)

教学内容:(支撑课程目标1)

(1)概述

(2)地籍调查

(3)地籍图测绘

(4)房产调查

(5)房产图测绘

基本要求:掌握地籍测量、房产测量的方法和内容。

重点和难点:地籍测量、房产测量。

6、地形图的应用(2学时)

教学内容:(支撑课程目标2)

(1)概述

(2)地形图的基本应用

(3)地形图在工程中的应用

基本要求:掌握地形图应用的基本内容、面积和体积计算的方法。

重点和难点:地形图应用的基本内容,地形图在工程中的应用。

7、实验教学(15学时)

本课程安排15学时的实验,包括全站仪的使用(3学时)、数字测图数据采集与成图(12学时)。

(1)实验教学必需的保障条件

实验室应具备足够的全站仪,及碎部测量所需的各种附件(棱镜、跟踪杆等);一定数量的计算机和配套的地形图绘图软件。

(2)实验项目、实验内容与学时安排

实验名称、内容与学时分配表

序号 |

实验项目名称 |

实验内容及基本要求 |

学时 |

1 |

全站仪的使用 |

内容: 全站仪的基本结构与性能以及各操作部件的名称和作用 全站仪的操作方法 要求:学会全站仪的正确使用方法,掌握全站仪内置软件的操作。 |

3 |

2 |

数字测图数据采集与成图 |

内容: 全站仪外业碎部测量的作业方法 CASS软件绘制地形图的方法 要求:掌握碎部点采集方法及计算机编辑地形图的方法。 |

12 |

实验一:全站仪的使用

实验内容:(支撑课程目标3)

(1)了解全站仪的基本结构与性能以及各操作部件的名称和作用;

(2)了解全站仪键盘上各按键的名称及其功能、显示符号的含义并熟悉使用方法;

(3)掌握全站仪的安置方法,在一个测站上安置全站仪,练习水平角、竖直角、距离等内容的测量;

(4)使用已知控制点,利用全站仪设站、定向采集碎部点的坐标和高程。

基本要求:通过实验,使学生认识全站仪各个组成部分的名称和作用,掌握利用全站仪进行水平角、竖直角、距离及坐标的测量方法;并独立撰写实验报告。

重点与难点:使用已知控制点,利用全站仪设站、定向采集碎部点的坐标和高程。

实验二:数字测图数据采集与成图

实验内容:(支撑课程目标1、2、3、4)

(1)安置仪器:进行测站对中、整平;

(2)设置作业:新建或打开一个作业;

(3)设站:输入测站点和定向点的坐标和高程,以及仪器高和棱镜高;

(4)定向:瞄准定向点进行定向;

(5)定向检核:对定向点进行测量,查看屏幕显示坐标与定向点的坐标是否一致;

(6)碎部测量:将反光棱镜移至待测地物、地貌碎部点处,镜头对准全站仪,全站仪瞄准反光棱镜中心进行测量,全站仪会自动保存测量数据;

(7)在采集数据的同时,应安排人员进行草图绘制;

(8)外业数据采集后,应将全站仪内作业数据传输到计算机,形成数据文件,利用绘图软件,参考草图绘制地形图。

基本要求:通过实验,使学生掌握全站仪外业采集碎部点的步骤和方法,学会根据实地地形如何选择地形特征点;掌握数据下载方法和数据格式;学会利用CASS软件绘制地形图;并独立撰写实验报告。

重点与难点:地形特征点的选择;CASS成图软件的操作。

(二)课程内容与学时分配

教学内容 |

学时分配 |

总学时 |

讲授 |

实验 |

上机 |

习题课 |

地形图的内容,地物符号,地貌与等高线,地形图的分幅与编号。 |

3 |

3 |

|

|

|

全站仪概述,全站仪功能与使用,自动全站仪(简介) ,全站仪记录与数据传输(简介)。 |

4 |

1 |

3 |

|

|

水平距离、水平角、高程的测设,点的平面位置的测设,已知坡度直线的测设。 |

2 |

2 |

|

|

|

碎部测量方法,大比例尺数字地形图测绘的技术设计 ,图根控制测量,全站仪测定碎部点的基本方法,地物和地貌测绘,野外数据采集,数字地形图的编辑和输出,大比例尺数字地形图质量控制。 |

18 |

6 |

12 |

|

|

概述,地籍调查,地籍图测绘,房产调查,房产图测绘。 |

3 |

3 |

|

|

|

概述,地形图的基本应用,地形图在工程中的应用。 |

2 |

2 |

|

|

|

合 计 |

32 |

17 |

15 |

|

|

五、能力培养要求

通过本课程的学习:

(1)掌握数字测图的基本知识和基础理论;

(2)掌握全站仪的基本构造、操作方法,具有计算机绘制地形图的能力;

(3)初步具有利用测量仪器和测量知识测绘地籍图、房产图的能力,以及测设放样的能力。

六、建议教材与参考书目

教材:《数字地形测量学》潘正风等编著,2015年7月第1版,武汉大学出版社。

参考书:《测量学》合肥工业大学等合编,2005年第4版,中国建筑工业出版社。

七、课程考核与成绩评定

课程成绩评定以考核学生能力培养目标的达成为主要目的,以检查学生对测绘基本理论、基本知识及各知识点的掌握程度和应用能力为重要内容。

课程成绩评定采取过程考核和期末考试相结合的方式进行,过程考核成绩、期末考试成绩及总评成绩均为百分制。

(一)课程考核成绩构成

课程考核成绩构成:过程考核成绩占30%,期末考试成绩占70%。

注:缺课三分之一以上者取消期末考试资格。

(二)过程考核

过程考核含平时作业(占总成绩的10%)、课程实验(占总成绩的20%)。

1、平时作业成绩

平时布置作业至少3次,最终成绩取各次作业成绩的平均值。作业成绩评价细则见下表:

支撑课程目标 |

作业成绩评价细则及得分 |

100~90 |

89~80 |

79~70 |

69~60 |

59~0 |

目标1-3 |

完成全部作业内容;概念解释清晰,回答和分析问题条理清楚;计算过程步骤清晰、正确,计算结果正确。 |

完成全部作业内容;概念解释、回答和分析问题正确;计算步骤和公式运用正确,但计算结果部分有误。 |

完成全部作业内容;概念解释、回答和分析问题、计算过程等基本正确,计算结果部分有误。 |

作业内容有遗漏;概念解释、回答和分析问题、计算过程等基本正确,计算结果部分有误。 |

作业内容有遗漏;概念解释、分析问题、计算过程等有明显错误,计算结果有误。 |

2、 课程实验成绩

每个实验成绩的考核可通过出勤、实验表现及实验报告质量等综合评定,最终实验成绩取2个实验成绩的平均值。实验成绩评价细则见下表:

实验 项目 |

支撑课程目标 |

实验成绩评价细则及得分 |

100~90 |

89~80 |

79~70 |

69~60 |

59~0 |

实验一:全站仪的使用 |

课 程 目 标 3 |

熟悉实验内容;能熟练操作仪器,掌握全站仪的各项性能和使用方法,并按格式记录实验数据;实验报告格式规范,内容全面,层次清晰,文字工整;在规定时间内完成实验内容和报告。 |

熟悉实验内容;能较熟练操作仪器,掌握全站仪的各项性能和使用方法,并按格式记录实验数据;实验报告格式规范,内容较全面,层次清晰,文字工整;在规定时间内完成实验内容和报告。 |

熟悉实验内容;能操作仪器,基本掌握全站仪的各项性能和使用方法,并按格式记录实验数据;实验报告格式规范,内容比较完整,层次比较清晰,文字比较工整;在规定时间内完成实验内容和报告。 |

了解实验内容;基本能操作仪器,基本掌握全站仪的各项性能和使用方法,并记录实验数据;实验报告格式较规范,内容比较完整;在规定时间内完成实验内容和报告。 |

不了解实验内容;实验过程中呈被动状态,不能独立操作仪器;实验报告格式不规范,内容不完整,字体潦草。 |

实验二:数字测图数据采集与成图 |

课 程 目 标 1、2、3、4 |

能熟练操作全站仪,掌握外业碎部测量过程中建站、定向、碎部点测量的步骤和方法,碎部点的点位选择合理;能使用CASS成图软件绘制地形图,并且要素表示合理、全面,图件清晰正确;实验报告格式规范,内容全面;在规定时间内完成实验内容和报告。 |

能熟练操作全站仪,掌握外业碎部测量过程中建站、定向、碎部点测量的步骤和方法,碎部点的点位选择比较合理;能使用CASS成图软件绘制地形图,并且要素表示比较合理,无重要要素遗漏,图件清晰;实验报告格式规范,内容全面;在规定时间内完成实验内容和报告。 |

能操作全站仪,掌握外业碎部测量过程中建站、定向、碎部点测量的步骤和方法,碎部点的点位选择基本合理;能使用CASS成图软件绘制地形图,并且要素表示比较合理,但部分地形要素有遗漏,图件清晰;实验报告格式规范,内容全面;在规定时间内完成实验内容和报告。 |

能操作全站仪,基本能独立完成外业碎部测量过程中建站、定向、碎部点测量的各个步骤,碎部点的点位选择基本合理;能使用CASS成图软件绘制地形图,并且要素表示基本合理,但部分地形要素有遗漏,图件清晰;实验报告格式规范,内容全面;在规定时间内完成实验内容和报告。 |

不能独立完成外业碎部测量过程中建站、定向、碎部点测量的各个步骤;地形图的各种地形要素表示不全面,有重要地形要素遗漏;实验报告格式不规范,或在规定时间内未完成实验内容和报告。 |

(三)期末考试

考核形式:闭卷笔试。

考试内容:覆盖支撑全部毕业要求指标的授课内容。

试题类型:填空题、名词解释、选择题、计算题、简答题、应用题等多种形式。试题类型及其对应的考核目的见下表。

试题类型 |

所占比例 |

考核目的 |

名词解释或填空题 |

15% |

考核学生掌握测绘基本知识、基本理论、基本概念的情况。 |

简答题 |

35% |

考核学生对重要知识点、关键技术细节的理解与掌握情况。 |

计算题 |

20% |

考核学生对测量数据处理方法的理解情况,及学生的计算能力。 |

应用题 |

30% |

考核学生灵活运用所学知识,解决复杂测绘工程问题的能力。 |

八、课程目标达成情况评价

成绩构成及课程考核细则见下表:

成绩构成 及比例 |

考核 环节 |

目标 分值 |

考核细则 |

课程 目标 |

平时成绩占总评成绩的比例为10% |

作业 |

100 |

作业不少于3次,每次按百分制单独计分,平均值作为最终成绩,课程目标1、2、3的内容分别各占a1%、a2%、a3%。 |

1、2、3 |

实验成绩占总评成绩的比例为20% |

实验 |

100 |

完成实验报告2次,每次按百分制单独计分,平均值作为最终成绩,课程目标1、2、3、4的内容分别占b1%、b2%、b3%、b4%。 |

1、2、3、4 |

期末考试占总评成绩的比例为70% |

闭卷 考试 |

100 |

考试内容必须覆盖支撑毕业要求指标点的授课内容,课程目标1、2、3、4的内容分别占c1%、c2%、c3%、c4%。 |

1、2、3、4 |

课程目标达成情况评价方法见下表:

课程目标达成情况评价方法 |

课程 目标 |

毕业要求 指标点 |

考核环节 |

目标 分值 |

学生平均得分 |

课程目标达成度 计算值 |

目标1 |

毕业要求 指标点1-1 |

作业 |

a1 |

A1 |

|

实验 |

b1 |

B1 |

期末考试 |

c1 |

C1 |

目标2 |

毕业要求 指标点4-1 |

作业 |

a2 |

A2 |

|

实验 |

b2 |

B2 |

误差理论与测量平差 课程教学大纲

课程编码: CH020004

课程名称(中文): 误差理论与测量平差

课程名称(英文): Error Theory and Surveying Adjustment

先修课程:高等数学、线性代数、概率论与数理统计、数字地形测量学

总 学 时:64 (授课学时:56 上机学时:0 实验学时:8 )

一、课程简介

本课程是测绘工程专业的一门专业基础必修课,理论性较强,要求学生具备必要的高等数学、线性代数、概率论与数理统计基础,具有较好的初等测量理论与实践。本课程主要阐述测量误差理论和含有误差的测量数据处理理论。通过课程的学习,使学生理解测量平差的基本任务,掌握测量误差的分类、特点、衡量精度的指标,掌握协方差传播率、协方差阵、权阵及协因数传播率,熟悉权与定权的常用方法;掌握条件平差法、附有未知参数的条件平差法、间接平差法、附有限制条件的间接平差法和附有限制条件的条件平差法等典型平差模型;掌握误差椭圆理论及其应用。误差理论与测量平差既是一门专业基础课程,培养学生扎实的理论基础;又是一门方法性课程,培养学生测量数据处理的逻辑思维能力,解决测量中的实际问题。

二、课程的性质和任务

1.性质:本课程是为测绘工程专业本科生开设的一门专业基础必修课,有很强的理论性、实践性和实用性,教学时数为64学时。本课程是在学习了《数字测图地形测量学》、《高等数学》、《线性代数》、《概率论与数理统计》等基础课程之后开设的。

2.任务:本课程的主要任务是阐述测量误差理论,阐述如何处理带有误差的观测值,求出观测值的最佳估值并评定测量成果精度的平差理论。使学生掌握协方差(协因数)传播率及权的应用,掌握各种平差方法的数学模型并灵活应用到测量数据处理中,掌握误差椭圆及其在工程中的应用等,为后续课程的学习奠定基础。

三、课程教学目标

(一)课程目标

通过本课程教学,应达到以下目标:

课程目标1:

根据测绘工程具体问题,充分理解观测条件,误差分类、特点及测绘实践中的应对措施,掌握衡量精度的指标,能够建立数学模型并利用协方差传播率等进行精度推算,会配置测量设备并进行权的设计与计算,为工程问题的技术方案设计及优化提供依据;能够对获取的测量数据选择合适的平差模型求出观测值及观测值函数的最佳估值及精度评定。(对应毕业要求1-2)

课程目标2:

理解协方差的定义,掌握协方差传播律、权(阵)与协因数(阵)的关系、广义传播律及其应用。正确分析测绘工程应该满足的精度要求,分析精度不满足工程要求的原因,分析过分追求高精度造成的成本问题。能将该部分知识灵活运用到工程测量、变形监测等实践中去。(对应毕业要求2-2)

课程目标3:

掌握最小二乘准则,理解测量问题利用不同数据获取手段的观测量及待求量,掌握各种平差方法的函数模型、随机模型及其应用,掌握误差椭圆理论及其在测量控制网和工程测量中的应用。(对应毕业要求3-1)

课程目标4:

通过后续课程的学习,综合利用误差理论与测量平差知识处理控制测量、摄影测量与遥感、工程测量等具体问题,实事求是地分析和解释测量数据,通过信息综合得到合理有效的平差结论。(对应毕业要求4-4)

(二)课程目标对毕业要求的支撑

毕业要求 |

指标点 |

课程目标 |

1. 工程知识 |

指标点1-2能够将数学、自然科学、工程基础和测绘专业知识应用于解决复杂测绘工程问题的技术方案优化设计、数学建模、数据处理等各个环节。 |

课程目标1 |

2.问题分析 |

指标点2-2能够将数学、自然科学以及测绘科学的基本理论和知识运用到识别、分析复杂测绘工程中存在的问题。 |

课程目标2 |

3.设计/开发解决方案 |

指标点3-1能够针对解决复杂测绘工程问题所需的技术理论、测量仪器设备、数据处理软硬件配置等进行系统分析和调研 。 |

课程目标3 |

4. 研究 |

指标点4-4能够实事求是地分析和解释实验数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。 |

课程目标4 |

四.课程教学内容的基本要求、重点和难点及学时分配

(一)课程教学内容的基本要求、重点和难点

1、 绪论(2学时)

基本要求:通过学习,使学生树立“误差是不可避免的观点”,掌握观测误差的概念、分类、处理方法、测量平差的任务、内容,了解测量平差的发展历程。(支撑课程目标1)

教学内容:

(1)观测误差

(2)测量平差学科的研究对象

(3)测量平差的简史和发展

(4)本课程的任务和内容

重点:观测误差的概念、分类、处理方法、测量平差的任务和内容。

2、 误差分布及精度指标(4学时)

基本要求:通过学习,使学生掌握随机变量的数字特征,理解数学期望、方差、协方差及相关系数的数学表达,并能为后续内容的学习提供理论依据。理解一维正态分布和多维正态分布参数的含义,能从数理统计的角度理解测量限差,理解并掌握偶然误差的规律性和衡量精度的各项指标,准确理解精度、准确度与精确度以及测量不确定度的概念。(支撑课程目标1、2)

教学内容:

(1)随机变量的数字特征

(2)正态分布

(3)偶然误差的规律性

(4)衡量精度的指标

(5)精度、准确度与精确度

(6)测量不确定度

重点:数学期望、方差、中误差、精度及其衡量指标。

难点:协方差阵、互协方差阵的表达与理解。

3、 协方差传播律及权(8学时)

基本要求:通过学习,使学生理解协方差传播率的推导,掌握协方差传播率的应用,掌握非线性函数的线性化思路;理解并掌握协方差传播率在测量中的应用;掌握权的概念及数学定义,掌握测量定权的常用方法,理解协因数阵与权阵的关系;掌握协因数传播律及其应用,掌握由真误差计算中误差及其实际应用,掌握系统误差的传播。(支撑课程目标1、2、3)

教学内容:

(1)协方差传播率

(2)协方差传播率的应用

(3)权与定权的常用方法

(4)协因数阵与权阵

(5)协因数传播律

(6)由真误差计算中误差及其实际应用

(7)系统误差的传播

重点:协方差传播律、权(阵)、协因数传播率

难点:协方差传播律、权(阵)、协因数传播率的测量应用

4、 平差数学模型与最小二乘原理(4学时)

基本要求:通过学习,使学生理解测量平差的基本概念,理解必要观测、必要元素;理解测量平差的函数模型,理解测量平差各函数模型的选择依据和内在特点,掌握测量平差函数模型线性化的思路;掌握测量平差数学模型,理解测量平差随机模型的应用;理解参数估计与最小二乘原理。(支撑课程目标1)

教学内容:

(1)测量平差概述

(2)函数模型

(3)函数模型的线性化

(4)测量平差的数学模型

(5)参数估计与最小二乘原理

重点:测量平差函数模型及其关系、参数估计与最小二乘原理。

难点:测量平差函数模型的线性化、最小二乘原理。

5、 条件平差(8学时)

基本要求:通过学习,使学生掌握条件平差原理;掌握条件方程的基本要求,如何准确、全面列出条件方程并对条件方程正确线性化;理解精度评定的内涵,会根据条件平差模型进行精度评定。(支撑课程目标1、2、3、4)

教学内容:

(1)条件平差原理

(2)条件方程

(3)精度评定

(4)条件平差公式汇编及举例

重点:条件平差原理,条件平差的精度评定。

难点:条件方程,平差值函数的中误差。

6、 附有参数的条件平差(4学时)

基本要求:通过学习,使学生掌握附有参数的条件平差的原理及法方程的解算、精度评定,理解并能分析与条件平差的区别。(支撑课程目标1、2、3、4)

教学内容:

(1)附有参数的条件平差的原理

(2)精度评定

重点:附有参数的条件平差的原理。

难点:精度评定。

7、 间接平差(12学时)

基本要求:通过学习,使学生掌握间接平差原理、特点;掌握间接平差精度评定的思路、方法;掌握三角网坐标平差、测边网坐标平差、导线网间接平差、GPS网平差等几种典型问题的间接平差思路、步骤与计算;掌握七参数坐标转换模型平差。(支撑课程目标1、2、3、4)

教学内容:

(1)间接平差原理

(2)误差方程

(3)精度评定

(4)公式汇编及示例

(5)间接平差特例——直接平差

(6)三角网坐标平差

(7)测边网坐标平差

(8)导线网间接平差

(9)GPS网平差

(10)七参数坐标转换模型平差

重点:间接平差原理,误差方程,精度评定。

难点:误差方程、几种典型间接平差模型。

8、 附有限制条件的间接平差(4学时)

基本要求:通过学习,使学生掌握附有限制条件的间接平差原理及精度评定,理解其与间接平差的联系。(支撑课程目标1、2、3、4)

教学内容:

(1)附有限制条件的间接平差原理

(2)精度评定

(3)公式汇编及示例

重点:附有参数的间接平差的原理、精度评定。

难点:精度评定。

9、 概括平差函数模型(4学时)

基本要求:通过学习,使学生理解各种平差模型的关系,理解其共性与特性,理解名为“概括平差函数模型”的原因,理解附有限制条件的条件平差原理及精度评定,了解平差结果的统计性质。(支撑课程目标1、2、3、4)

教学内容:

(1)基本平差方法的概括函数模型

(2)附有限制条件的条件平差原理

(3)精度评定

(4)平差结果的统计特性

重点:各种平差模型的关系,概括平差函数模型

难点:附有限制条件的条件平差原理,精度评定。

10、 误差椭圆(6学时)

基本要求:通过学习,使学生掌握点位中误差的概念与计算,理解并掌握点位任意方向上的位差计算方法、位差的极值方向、极大值和极小值的计算;理解误差曲线、误差椭圆、相对误差椭圆的概念及其应用,了解点位落入误差椭圆内的概率。(支撑课程目标1、2、3、4)

教学内容:

(1)点位中误差

(2)点位任意方向上的位差

(3)误差曲线

(4)误差椭圆

(5)相对误差椭圆

(6)点位落入误差椭圆内的概率

重点:位差、点位中误差,点位任意方向上的位差,误差椭圆及其应用。

难点:点位任意方向上的位差、误差椭圆的应用。

11、 实验教学(8学时)

基本要求:通过学习,使学生熟悉测量数据处理的基本技能和计算方法,掌握水准网严密平差及精度评定、导线网严密平差及精度评定的方法 ,灵活准确的应用于解决各类数据处理的实际问题。

重点和难点: 水准网严密平差及精度评定、三角网严密平差及精度评定。

实验名称、内容与学时分配表

序号 |

实验名称 |

实验内容 |

学时 |

1 |

MATLAB软件的认识及使用 |

掌握软件的基本功能、数据输入及运算方法。 |

2 |

2 |

水准网平差条件 |

掌握水准网采用的条件平差模型,列出观测值条件方程, 组成并结算解算法方程及平差值的精度评定。 |

2 |

3 |

水准网间接平差 |

掌握水准网采用的间接平差模型,列出误差方程, 组成并解算法方程,进行精度评定。 |

2 |

4 |

三角网间接平差 |

掌握三角网间接平差模型,列出误差方程, 组成并解算法方程,进行精度评定。 |

2 |

实验一 MATLAB软件的认识及使用

基本要求:通过实验,使学生认识MATLAB软件,熟悉启动和退出MATLAB的方,熟悉MATLAB命令窗口的组成,掌握建立矩阵的方法,掌握矩阵运算方法。(支撑课程目标1)

实验内容:

(1)认识并操作MATLAB软件,认识软件窗口及功能;

(2)练习矩阵输入,运用矩阵运算命令完成矩阵运算。

重点:矩阵输入、矩阵运算。

实验二 水准网条件平差

基本要求:通过实验,使学生掌握水准网条件平差的思路、步骤和精度评定流程,并能对水准网正确计算和评价。(支撑课程目标1、2、4)

实验内容:

(1)根据提供的水准网观测数据,选用条件平差模型。

(2)确定观测条件方程。

(3)确定法方程。

(4)计算平差值并作精度评定。

重点:条件方程列立、定权。

难点:平差值函数中误差计算。

实验三 水准网间接平差

基本要求:通过实验,使学生掌握水准网间接平差的思路、步骤和精度评定流程,并能对水准网正确计算和评价。(支撑课程目标1、2、4)

实验内容:

(1)根据提供的水准网观测数据,用间接平差模型,合理选择参数。

(2)确定误差方程。

(3)确定法方程。

(4)计算参数平差值并作精度评定。

重点:参数确定、误差方程。

难点:参数函数中误差计算。

实验四 三角网间接平差

基本要求:通过实验,使学生掌握三角网间接平差的思路、步骤和精度评定流程,并能对三角网正确计算和评价。(支撑课程目标1、2、4)

实验内容:

(1)根据提供的三角网几何模型和观测数据,用间接平差模型,合理选择参数。

(2)确定误差方程。

(3)确定法方程。

(4)计算参数平差值并作精度评定。

重点:参数确定、观测方程、误差方程、定权。

难点:误差方程系数正确计算。

(二)课程内容与学时分配

教学内容 |

学时分配 |

总学时 |

讲授 |

实验 |

上机 |

习题课 |

观测误差的概念、分类、处理方法、测量平差的任务。 |

2 |

2 |

|

|

|

随机变量及其分布、正态分布、随机变量的数字特征、偶然误差的规律性、衡量精度的指标、精度准确度与精确度、测量不确定度。 |

4 |

4 |

|

|

|

协方差定义、掌握协方差传播律、权(阵)与协因数(阵)的关系、广义传播律及其应用、由真误差计算中误差及其实际应用、系统误差的传播。 |

8 |

8 |

|

|

|

测量平差函数模型及其线性化;掌握测量平差数学模型,参数估计与最小二乘原理。 |

4 |

4 |

|

|

|

条件平差原理、条件方程的列立方法,法方程的解算及平差值函数的精度评定。 |

12 |

8 |

4 |

|

|

附有参数的条件平差的原理及法方程的解算、精度评定。 |

4 |

4 |

|

|

|

间接平差原理、误差方程的列立方法、精度评定;直接平差、三角网、导线网、GPS网平差、七参数坐标转换模型平差。 |

16 |

12 |

4 |

|

|

附有限制条件的间接平差的原理及法方程的解算;精度评定。 |

4 |

4 |

|

|

|

各种平差方法的联系、共性与特性、附有限制条件的条件平差原理及精度评定,平差结果的统计性质。 |

4 |

4 |

|

|

|

点位中误差、点位任意方向上的位差、误差曲线、误差椭圆、相对误差椭圆。 |

6 |

6 |

|

|

|

合 计 |

64 |

56 |

8 |

|

|

五、能力培养要求

使学生认识误差与测量数据处理理论的地位和作用,培养一丝不苟、精益求精的测绘精神,树立正确的学习观和测绘质量意识。

六、建议教材与参考书目

教 材:《误差理论与测量平差基础》(最新版),武汉大学测绘学院测量平差学科组编著,武汉大学出版社。

参考书:《测量平差基础》,於宗俦、鲁林成等,测绘出版社;

《误差理论与测量平差基础习题集》,武汉大学测绘学院测量平学学科组编著,武汉大学出版社。

《测量平差辅导及详解》,泥立丽等,化学工业出版社

七、考核形式与成绩构成

考核形式:考试。

(一)课程考核成绩构成

课程考核成绩构成:过程考核成绩占30%(其中,平时作业占5%,课程实验占20%,课程综合训练占5%),期末考试成绩占70%。

(二)过程考核

过程考核含平时作业(占总成绩的5%)、课程实验(占总成绩的20%)、课程综合训练(占总成绩的5%)。

1. 平时作业成绩

平时作业安排至少3次,最终成绩取各次作业成绩的平均值。

作业成绩评价细则见下表:

支撑课程目标 |

作业成绩评价细则 |

100~90 |

89~80 |

79~70 |

69~60 |

59~0 |

目标1-3 |

作业内容全面;概念解释清晰,回答和分析问题条理清楚,计算过程层次清晰,结果正确率高于95%;表述合理。 |

作业内容全面;概念解释、回答和分析问题、计算过程等比较清晰,结果正确率不低于85%;表述比较合理。 |

作业内容全面;概念解释、回答和分析问题、计算过程等基本清晰,结果正确率不低于75%;表述比较合理。 |

作业内容不全;概念解释、回答和分析问题、计算过程等基本清晰,结果正确率不低于65%;表述基本合理。 |

作业内容缺少较多;概念解释、分析问题、计算过程等不清晰,结果正确率低于50%;表述不合理。 |

2. 课程实验成绩

每次实验成绩的考核可通过出勤、实验表现及实验报告质量等综合评定,最终实验成绩取4次实验成绩的平均值。实验成绩评价细则见下表:

实验 项目 |

支撑课程目标 |

实验成绩评价细则及得分 |

100~90 |

89~80 |

79~70 |

69~60 |

59~0 |

实验一:MATLAB软件的认识及使用 |

课 程 目 标 1 |

实验过程中能主动认真学习软件,善于尝试和思考;实验报告格式规范,内容完整,层次清晰,实验结果正确。 |

实验过程中能认真学习软件;实验报告格式规范,内容完整,层次清晰,实验结果正确。 |

实验过程中能认真学习软件;实验报告格式较规范,内容较完整,层次较清晰,实验结果正确。 |

实验过程中能按最低要求学习软件;实验报告格式较规范,内容较完整,层次较清晰,实验结果正确。 |

实验过程中不认真学习软件;实验报告格式不规范,内容不完整,缺少实验结果。 |

实验二:水准网条件平差 |

课 程 目 标 1、2、4 |

实验过程中能够完整正确理解题意,能独立运用条件平差原理进行数学建模并正确求解;实验报告格式规范,内容完整,层次清晰,实验结果正确。 |

实验过程中能够完整正确理解题意,能独立运用条件平差原理进行数学建模并正确求解;实验报告格式规范,内容完整,层次较清晰,实验结果正确。 |

实验过程中能够较完整的理解题意,能运用条件平差原理进行数学建模并正确求解;实验报告格式较规范,内容较完整,层次较清晰,实验结果正确。 |

实验过程中基本能够按题意要求,用条件平差原理进行数学建模并求解;实验报告基本符合要求,实验结果基本正确。 |

实验过程中基本未能按题意要求,未能用条件平差原理进行数学建模并求解;实验结果不正确。 |

实验三:水准网间接平差 |

课 程 目 标 1、2、4 |

实验过程中能够完整正确理解题意,能独立运用间接平差原理进行数学建模并正确求解;实验报告格式规范,内容完整,层次清晰,实验结果正确。 |

实验过程中能够完整正确理解题意,能独立运用间接平差原理进行数学建模并正确求解;实验报告格式规范,内容完整,层次较清晰,实验结果正确。 |

实验过程中能够较完整的理解题意,能运用间接平差原理进行数学建模并正确求解;实验报告格式较规范,内容较完整,层次较清晰,实验结果正确。 |

实验过程中基本能够按题意要求,用间接平差原理进行数学建模并求解;实验报告基本符合要求,实验结果基本正确。 |

实验过程中基本未能按题意要求,未能用间接平差原理进行数学建模并求解;实验结果不正确。 |

实验四:三角网间接平差 |

课 程 目 标 1、2、4 |

实验过程中能够完整正确理解题意,能独立运用间接平差原理进行数学建模并正确求解;实验报告格式规范,内容完整,层次清晰,实验结果正确。 |

实验过程中能够完整正确理解题意,能独立运用间接平差原理进行数学建模并正确求解;实验报告格式规范,内容完整,层次较清晰,实验结果正确。 |

实验过程中能够较完整的理解题意,能运用间接平差原理进行数学建模并正确求解;实验报告格式较规范,内容较完整,层次较清晰,实验结果正确。 |

实验过程中基本能够按题意要求,用间接平差原理进行数学建模并求解;实验报告基本符合要求,实验结果基本正确。 |

实验过程中基本未能按题意要求,未能用间接平差原理进行数学建模并求解;实验结果不正确。 |

3. 课程综合训练项目

课程结束前布置一次综合性强的训练项目,以提高学生利用计算机语言解决复杂测绘工程问题的能力。

课程综合训练题目:结合所学计算机语言,通过自主编程解决水准网或三角网条件平差或间接平差计算问题,内容应包括定权、条件方程或误差方程列立、导出法方程、法方程求解、点位精度评定等内容。

课程综合训练成绩评价细则见下表:

支撑课程目标 |

课程综合训练成绩评价细则及得分 |

100~90 |

89~80 |

79~70 |

69~60 |

59~0 |

目标1-4 |

具有较高的自动化程度,程序经调试能正确运行,能达到预期效果,计算结果正确,并具有通用性。 |

具有一定的自动化程度,程序经调试能正确运行,能达到预期效果,计算结果正确,但通用性不高,只能解决个别问题。 |

自动化程度较低,但程序经调试能运行,基本能达到预期效果,不具备通用性,只能解决个别问题。 |

仅能针对具体算例编写计算程序,计算结果基本正确。 |

不能提供完整程序。 |

(三)期末考试

考核形式:闭卷笔试。

试题类型包括:填空题、计算题、公式推导或证明题、综合应用题等多种形式。

试题类型 |

分值 |

考核目的 |

简答题 |

25% |

考核学生对包括概念在内的课程重要知识点、关键技术细节的理解与掌握情况。 |

计算题 |

35% |

考核学生测量平差计算能力。 |

公式推导或 证明题 |

20% |

考核学生对误差理论与测量平差理论的数学推理能力,对广义传播率和平差数学模型的灵活应用能力。 |

综合应用题 |

20% |

考核学生对误差理论与测量平差的重要知识点、关键知识点的理解与掌握情况以及对该课程理论体系的实践应用能力。 |

八、课程目标达成情况评价

成绩构成及课程考核细则见下表:

成绩构成 及比例 |

考核环节 |

目标 分值 |

考核细则 |

课程 目标 |

平时成绩占总评成绩的比例为5% |

作业 |

100 |

作业和练习不少于3次,每次按百分制单独计分,平均值作为最终成绩,课程目标1、2的内容各占a1%、a2%课程目标3、4的内容占a3%、a4%。 |

1、2、3、4 |

实验成绩占总评成绩的比例为20% |

实验 |

100 |

完成实验报告4次,每次按百分制单独计分,平均值作为最终成绩,课程目标1、2、3、4的内容分别占10%、30%、30%、30%。 |

1、2、3、4 |

课程综合训练占总评成绩的比例为5% |

报告 |

100 |

完成研究报告,按百分制单独计分,课程目标1、2、3、4的内容分别占c1%、c2%、c3%、c4%。 |

1、2、3、4 |

期末考试占总评成绩的比例为70% |

闭卷 考试 |

100 |

考试内容必须覆盖支撑毕业要求指标点的授课内容,课程目标1、2、3、4、的内容分别占c1%、c2%、c3%、c4%。 |

1、2、3、4 |

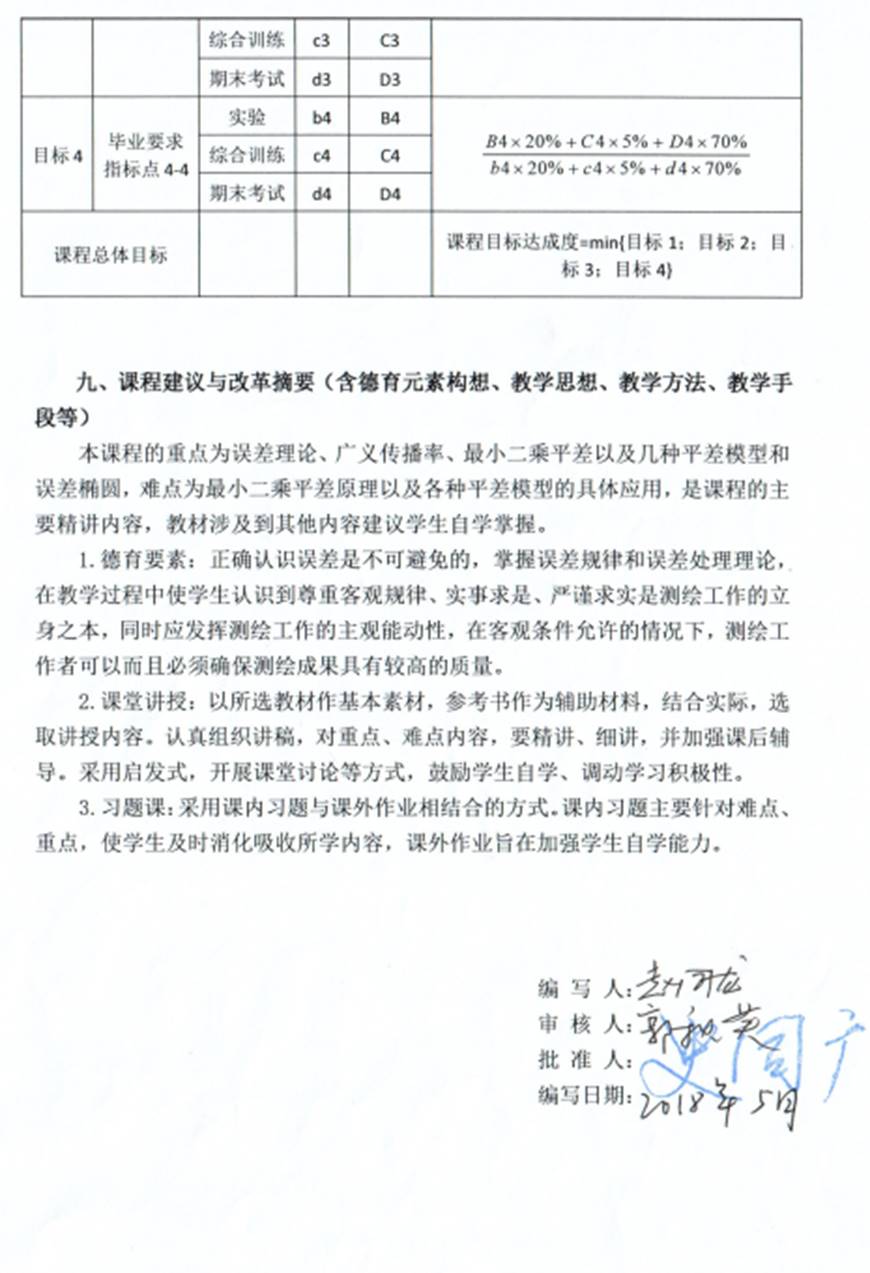

课程目标达成情况评价方法见下表:

课程目标达成情况评价方法 |

课程 目标 |

毕业要求 指标点 |

考核环节 |

目标 分值 |

学生平均得分 |

课程目标达成度 计算值 |

目标1 |

毕业要求 指标点1-2 |

作业 |

a1 |

A1 |

|

实验 |

b1 |

B1 |

综合训练 |

c1 |

C1 |

期末考试 |

d1 |

D1 |

目标2 |

毕业要求 指标点2-2 |

作业 |

a2 |

A2 |

|

实验 |

b2 |

B2 |

综合训练 |

c2 |

C2 |

期末考试 |

d2 |

D2 |

目标3 |

毕业要求 指标点3-1 |

作业 |

a3 |

A3 |

|

实验 |

b3 |

B3 |

《地图制图基础》课程教学大纲

课程编码:CH020006

课程名称(中文):地图制图基础

课程名称(英文):Foundation of Mapping

先修课程:高等数学、大学计算机

总 学 时:56(授课学时:40 上机学时:16 实验学时:0)

一、课程简介

本课程是为测绘工程专业本科生开设的一门专业基础必修课,教学时数为56学时,其中理论教学40学时,实验教学16学时。本课程的主要教学内容包括地图的概念、特征、分类与内容,地图的数据及其处理,地图投影的概念、分类及地图数学基础的设计,地图符号的设计以及普通地图与专题地图内容的表示方法,地图的图形、色彩与注记设计,地图制图综合的基本方法和规律,地图的分析和应用等。

二、课程的性质和任务

1. 性质:地图制图基础是测绘工程专业的专业基础必修课。该课程主要介绍地图学的基本理论、方法、技术及其应用。

2. 任务:通过该课程学习,使学生掌握地图的基本概念、分类、功能及作用;掌握地图的数学基础的设计方法、地图语言的理论与设计机制、制图综合的基本方法和规律等重要内容;掌握普通地图和专题地图内容的表示方法以及编绘地图的过程及主要技术环节。通过对地图学理论与方法的掌握,为今后将之应用于今后的测绘成果表达与开发中奠定基础。

三、课程教学目标

1. 课程目标

通过本课程学习,应达到以下目标:

课程目标1:

掌握地图的定义和基本特征,掌握地图的基本内容,掌握地图数据、量表及视觉变量的概念,掌握地图数据的来源和分类,掌握地图符号的实质和分类,并能根据以上内容分析制图要求及合理的表达制图对象的特征。掌握普通地图、专题地图内容的表示方法,掌握地图的图形设计、色彩设计及注记设计的内容,以便合理的选择地图内容表示方法并进行图面配置。(对应毕业要求1-3)

课程目标2:

掌握地图的定义和基本特征,了解地图的分类、用途、历史,掌握地图的基本内容、分幅与编号与成图过程,掌握地图学的发展趋势;掌握地图投影的概念、投影变形的基本公式及地图投影的分类,掌握几种常见投影的经纬网形状及变形规律,掌握地图投影的选择及变换;能够对投影变形进行数学表达。掌握制图综合的基本概念、方法以及影响制图综合的因素;掌握制图综合的基本规律以及普通地图各类要素制图综合的特点;掌握表达制图综合的数学方法。(对应毕业要求2-2)

课程目标3:

掌握地图的定义和基本特征,掌握地图的分类、用途,掌握地图学的发展趋势;掌握地图投影的变换;掌握地图符号设计的理论及地图内容的表示方法;能够利用专业软件进行地图投影的变换和专题地图的制作。(对应毕业要求5-2)

2. 课程目标对毕业要求的支撑

毕业要求 |

指标点 |

课程目标 |

1. 工程知识 |

指标点1-3:能够将相关知识和数学模型方法用于推演、分析测绘工程问题。 |

课程目标1 |

2.问题分析 |

指标点2-2:能够基于相关科学原理和数学模型方法正确表达复杂测绘工程问题。 |

课程目标2 |

5. 使用现代工具 |

指标点5-2:能够选择与使用恰当的现代测绘仪器及工具、信息资源和专业软件,对复杂测绘工程问题进行分析、计算与设计。 |

课程目标3 |

四、课程教学内容的基本要求、重点和难点及学时分配

(一)课程教学内容的基本要求、重点和难点

1.地图学的基本知识(4学时)

基本要求:掌握地图的定义和基本特征,掌握地图的分类和用途,了解地图的历史,掌握地图的基本内容、分幅与编号,了解地图的成图过程。(支撑课程目标1、2、3)

教学内容:

(1)地图的定义和基本特征;

(2)地图的分类;

(3)地图用途;

(4)地图简史;

(5)地图的基本内容;

(6)地图的分幅与编号;

(7)地图的成图过程;

重点和难点:地图的定义和基本特征,地图的基本内容;地图的分幅与编号。

2.地图学(2学时)

基本要求:掌握地图学的定义和基本内容,了解地图学同其他学科联系,掌握地图学的发展趋势。(支撑课程目标2)

教学内容:

(1)地图学的定义和基本内容;

(2)地图学同其他学科的联系;

(3)地图学的发展趋势;

重点和难点:地图学的发展趋势。

3.地图投影的基本理论(4学时)

基本要求:掌握地图投影、变形椭圆的基本概念,了解投影变形的基本公式,掌握地图投影的分类。(支撑课程目标2)

教学内容:

(1)地图投影的基本概念;

(2)变形椭圆;

(3)投影变形的基本公式;

(4)地图投影的分类;

重点和难点:地图投影的基本概念,变形椭圆,投影变形的基本公式,地图投影的分类。

4.几种常见的地图投影(4学时)

基本要求:掌握圆锥投影、圆柱投影、方位投影的经纬网形状及变形规律,了解伪圆锥投影、伪圆柱投影、伪方位投影和多圆锥投影的经纬网形状。(支撑课程目标2)

教学内容:

(1)圆锥投影;

(2)方位投影;

(3)圆柱投影;

(4)伪圆锥投影、伪圆柱投影、伪方位投影和多圆锥投影;

重点和难点:圆锥投影、方位投影与圆柱投影的经纬网形状和变形规律。

5.地图投影的应用和变换(3学时)

基本要求:掌握影响地图投影选择的因素,掌握我国编制地图常用的地图投影,掌握地图投影变换的方法,了解GIS软件中的地图投影的功能。(支撑课程目标2、3)

教学内容:

(1)地图投影的选择;

(2)我国编制地图常用的地图投影;

(3)地图投影变换;

(4)GIS软件中的地图投影功能;

重点和难点:影响地图投影选择的因素,我国编制地图常用的地图投影,地图投影变换的方法。

6.地图数据(3学时)

基本要求:掌握量表系统在地图学中的应用,掌握地图数据源的种类及作用,掌握地图数据加工的方法,了解图形数据与属性数据各自的作用。(支撑课程目标1)

教学内容:

(1)地理变量与制图数据;

(2)数据源;

(3)地图数据的加工;

(4)图形数据和属性数据;

重点和难点:量表系统在地图学中的应用,地图各种数据源的作用,地图数据加工的方法。

7.地图符号(4学时)

基本要求:掌握地图符号的实质,了解地图符号的分类,掌握视觉变量及其对事物特征的描述,掌握地图符号设计的方法及原则,能根据以上知识分析制图需求,并合理的对制图对象特征进行描述。(支撑课程目标1)

教学内容:

(1)地图符号的实质和分类;

(2)地图符号的视觉变量及其对事物特征的描述;

(3)地图符号对制图对象特征的描述;

(4)地图符号的设计;

重点和难点:地图符号的实质,视觉变量,地图符号设计的方法与原则,地图符号对制图对象特征的描述。

8.地图内容的表示方法(6学时)

基本要求:掌握普通地图各制图对象的表示方法,掌握专题地图内容的十种表示方法。(支撑课程目标1、3)

教学内容:

(1)地图符号的实质和分类;

(2)地图符号的视觉变量及其对事物特征的描述;

(3)地图符号对制图对象特征的描述;

(4)地图符号的设计;

重点和难点:地图符号的实质,视觉变量,地图符号设计的方法与原则,地图符号对制图对象特征的描述。

9.图形设计、地图色彩设计、地图注记(4学时)

基本要求:掌握图形的感受效果,掌握地图的图形设计内容,掌握色彩在地图中的作用,掌握地图色彩设计内容,掌握地图注记设计的内容,能进行合理的图面配置。(支撑课程目标1)

教学内容:

(1)地图的图形设计;

(2)地图色彩设计;

(3)地图注记设计;

重点和难点:地图的图形设计内容,色彩在地图中的作用,地图注记设计。

10.制图综合(6学时)

基本要求:掌握制图综合的基本概念、方法、影响因素和基本规律,掌握普通地图各要素的制图综合,掌握专题制图数据的制图综合。(支撑课程目标2)

教学内容:

(1)制图综合的基本概念;

(2)制图综合的方法;

(3)影响制图综合的基本因素;

(4)制图综合的基本规律;

(5)普通地图上各要素的制图综合;

(6)专题制图数据的制图实践;

重点和难点:制图综合的基本概念、方法、影响因素和基本规律,普通地图各要素的制图综合。

11.实验教学(16学时)

本课程安排16学时的实验,包括地图投影的判别与转换、地图符号设计、用等比数列法进行河流的选取、专题地图制作。

(1)实验教学必需的保障条件

实验室应具备GIS制图软件、电脑以及所需地图数据。

(2)实验项目、实验内容与学时安排

实验名称、内容与学时分配表

序号 |

实验名称 |

实验内容 |

学时 |

1 |

地图投影的判别与转换 |

内容:通过经纬网的形状判别地图投影的类别,通过软件进行投影的转换。 要求:掌握各种地图投影的经纬网形状及变形规律。 |

4 |

2 |

地图符号设计 |

内容:原始数据经过数据加工,设计专题地图符号。 要求:掌握地图符号设计的原则,掌握地图符号的形状、大小设计。 |

4 |

3 |

用等比数列法进行河流的选取 |

内容:利用等比数列法进行河流选取的方法与过程制作。 要求:掌握河流制图综合的规律,掌握利用数学模型表达并解决专业问题。 |

4 |

4 |

专题地图制作 |

内容:利用制图软件进行各种专题地图的制作。 要求:掌握专题地图内容的表示方法,掌握成图软件的使用。 |

4 |

实验一:地图投影的判别与转换

基本要求:通过实验,使学生了解地图投影的概念,掌握各种投影的经纬网形状及变形规律,了解各种投影的长度变形、角度变形、面积变形的变化,掌握利用制图软件进行投影转换的方法,研究转换前后经纬网形状的变化及变形变化。能够独立撰写实验报告。(支撑课程目标2、3)

实验内容:

(1)根据地图的经纬网形状能辨别所用地图投影;

(2)根据地图的经纬网距离能辨别地图投影的变形性质;

(3)熟悉制图软件操作;

(4)利用制图软件进行地图投影转换;

(5)添加地图整饰要素并输出;

重点与难点:根据地图的经纬网形状辨别所用地图投影,根据地图的经纬网距离辨别地图投影的变形性质,利用制图软件进行地图投影转换。

实验二:地图符号设计

基本要求:通过实验,使学生了解地图数据加工的方法,熟悉常用视觉变量,掌握地图符号描述制图对象特征的方法,能独立撰写实验报告。(支撑课程目标1)

实验内容:

(1)对资料数据进行加工;

(2)根据要表达的对象特征选择视觉变量;

(3)设计符号的形状、颜色及尺寸;

(4)在图上合适区域画出地图符号并做图例;

重点与难点:设计符号的形状、颜色及尺寸。

实验三:用等比数列法进行河流的选取

基本要求:通过实验,使学生掌握制图综合的概念、方法,掌握河流选取的规律,掌握等比数列法的用法,能独立撰写实验报告。(支撑课程目标2)

实验内容:

(1)学习等比数列法;

(2)根据河流选取要求计算等比数列表格;

(3)根据表格,理解河流选取的规律;

(4)在地图上选取河流;

重点与难点:等比数列法,根据等比数列法理解河流选取的规律。

实验四:专题地图制作

基本要求:通过实验,使学生熟悉制图软件的使用方法与操作步骤,掌握专题地图内容的十种表示方法,熟悉利用制图软件进行专题地图制作的步骤,能独立撰写实验报告。(支撑课程目标1、3)

实验内容:

(1)根据制图要求,合理选取专题地图内容表示方法;

(2)熟悉制图软件中专题内容表示方法;

(3)熟悉图例制作;

(4)合理的配置图面;

重点与难点:根据制图要求,合理选取专题地图内容表示方法。

(二)课程内容与学时分配

教学内容 |

学时分配 |

总学时 |

讲授 |

实验 |

上机 |

习题课 |

地图的定义和基本特征,地图的分类和用途,地图的历史,地图的基本内容、分幅与编号,地图的成图过程。 |

4 |

4 |

|

|

|

地图学的定义和基本内容,地图学同其他学科联系,地图学的发展趋势。 |

2 |

2 |

|

|

|

地图投影、变形椭圆的基本概念,投影变形的基本公式,地图投影的分类。 |

4 |

4 |

|

|

|

圆锥投影、圆柱投影、方位投影的经纬网形状及变形规律,伪圆锥投影、伪圆柱投影、伪方位投影和多圆锥投影的经纬网形状。 |

6 |

4 |

2 |

|

|

影响地图投影选择的因素,我国编制地图常用的地图投影,地图投影变换的方法,GIS软件中的地图投影的功能。 |

5 |

3 |

2 |

|

|

量表系统在地图学中的应用,地图数据源的种类及作用,地图数据加工的方法,图形数据与属性数据各自的作用。 |

3 |

3 |

|

|

|

掌握地图符号的实质,了解地图符号的分类,掌握视觉变量及其对事物特征的描述,掌握地图符号设计的方法及原则,能根据以上知识分析制图需求,并合理的对制图对象特征进行描述。 |

8 |

4 |

4 |

|

|

普通地图各制图对象的表示方法,专题地图内容的十种表示方法。 |

10 |

6 |

4 |

|

|

图形的感受效果,地图的图形设计内容,色彩在地图中的作用,地图色彩设计内容,地图注记设计的内容,图面配置。 |

4 |

4 |

|

|

|

制图综合的基本概念、方法、影响因素和基本规律,普通地图各要素的制图综合,专题制图数据的制图综合。 |

10 |

6 |

4 |

|

|

合 计 |

56 |

40 |

16 |

|

|

五、能力培养要求

本课程主要培养学生掌握地图数学基础的理论与设计方法、地图语言的理论与设计机制、制图综合的基本方法和规律等。通过本课程的学习,学生应能掌握普通地图与专题地图的制作理论与方法。

六、建议教材与参考书目

(一)教材

1. 祝国瑞主编《地图学》,武汉大学出版社,2004年第1版;

(二)主要参考书

1. 王家耀.《地图学原理与方法》,科学出版社,2006年第1版;

2. 祝国瑞等.《地图设计与编绘》,武汉大学出版社,2010年第1版。

3.国家各种地形图图式及地图编绘规范。

(三)其他教学资源

1. 精品课程及慕课网址

(1)南京师范大学《地图学》爱课程网站

http://www.icourses.cn/sCourse/course_5959.html

(2)解放军信息工程大学《地图学》爱课程网站

http://www.icourses.cn/sCourse/course_3261.html

2. 学科相关期刊

(1) 测绘学报、武汉大学学报(信息科学版)、测绘科学技术学报、地理学报、地理与地理信息科学、测绘科学、测绘通报、测绘工程等。

(2) I.J. Geographical Information Science、The Cartographic Journal、Cartography and Geographic Information Science、Annals of the Association of American Geographers。

七、考核形式与成绩构成

课程成绩评定以考核学生能力培养目标的达成为主要目的,以检查学生对各知识点的掌握程度和应用能力为重要内容。

课程成绩评定采取过程考核和期末考试相结合的方式综合评定,过程考核成绩、期末考试成绩及总评成绩均为百分制。

(一)课程考核成绩构成

课程考核成绩构成:过程考核成绩占30%,期末考试成绩占70%。

(二)过程考核

过程考核含平时作业(占总成绩的10%)、课程实验(占总成绩的20%)。

1. 平时作业成绩

平时作业安排至少3次,最终成绩取各次作业成绩的平均值。作业成绩评价细则见下表:

支撑课程目标 |

作业成绩评价细则及得分 |

100~90 |

89~80 |

79~70 |

69~60 |

59~0 |

目标1-3 |

作业内容全面;概念解释清晰,回答和分析问题条理清楚,结果正确率高于95%;表述合理,文字工整等。 |

作业内容全面;概念解释、回答和分析问题比较清晰,结果正确率不低于85%;表述比较合理,文字工整等。 |

作业内容全面;概念解释、回答和分析问题基本清晰,结果正确率不低于75%;表述比较合理,文字比较工整等。 |

作业内容不全;概念解释、回答和分析问题等基本清晰,结果正确率不低于65%;表述基本合理,文字基本工整等。 |

作业内容缺少较多;概念解释、分析问题不清晰,结果正确率低于50%;表述不合理,字体潦草等。 |

2. 课程实验成绩

每次实验成绩的考核可通过出勤、实验表现及实验报告质量等综合评定,最终实验成绩取4次实验成绩的平均值。实验成绩评价细则见下表:

实验 项目 |

支撑课程目标 |

实验成绩评价细则及得分 |

100~90 |

89~80 |

79~70 |

69~60 |

59~0 |

实验一:地图投影的判别和转换 |

课 程 目 标 2、3 |

实验过程中表现十分积极,能认真思考问题,熟练掌握实验内容相关知识,熟练操作软件;实验报告格式规范,内容完整,层次清晰,文字工整,实验结果正确。 |

实验过程中表现比较积极,掌握实验内容相关知识,能熟练操作软件;实验报告格式规范,内容完整,层次清晰,文字工整,实验结果正确。 |

实验过程中表现比较积极,掌握实验内容相关知识,能操作制图软件;实验报告格式规范,内容比较完整,层次比较清晰,文字比较工整,实验结果基本正确。 |

实验过程中表现一般;基本掌握实验内容相关知识,基本能操作制图软件;实验报告格式规范,内容比较完整,层次结构一般,实验结果基本正确。 |

实验过程中呈被动状态;没有掌握实验内容相关知识,不能独立应用制图软件;实验报告格式不规范,内容不完整,字体潦草,实验结果错误。 |

实验二:地图符号设计 |

课 程 目 标 1 |

实验过程中表现十分积极,能认真思考问题;实验报告格式规范,内容完整,层次清晰,文字工整,实验结果合理。 |

实验过程中表现比较积极,;实验报告格式规范,内容完整,层次清晰,文字工整,实验结果合理。 |

实验过程中表现比较积极;实验报告格式规范,内容比较完整,层次比较清晰,文字比较工整,实验结果比较合理。 |

实验过程中表现一般;实验报告格式规范,内容比较完整,层次结构一般,实验结果比较合理。 |

实验过程中呈被动状态;实验报告格式不规范,内容不完整,字迹潦草,实验结果不合理。 |

实验三:用等比数列法进行河流的选取 |

课 程 目 标 2 |

实验过程中表现十分积极,能认真思考问题;实验报告格式规范,内容完整,层次清晰,文字工整,实验结果合理。 |

实验过程中表现比较积极,;实验报告格式规范,内容完整,层次清晰,文字工整,实验结果合理。 |

实验过程中表现比较积极;实验报告格式规范,内容比较完整,层次比较清晰,文字比较工整,实验结果比较合理。 |

实验过程中表现一般;实验报告格式规范,内容比较完整,层次结构一般,实验结果比较合理。 |

实验过程中呈被动状态;实验报告格式不规范,内容不完整,字迹潦草,实验结果不合理。 |

实验四:专题地图制作 |

课 程 目 标 1、3 |

实验过程中表现十分积极,能认真思考问题,熟练掌握实验内容相关知识,熟练操作软件;实验报告格式规范,内容完整,层次清晰,文字工整,实验结果正确。 |

实验过程中表现比较积极,掌握实验内容相关知识,能熟练操作软件;实验报告格式规范,内容完整,层次清晰,文字工整,实验结果正确。 |

实验过程中表现比较积极,掌握实验内容相关知识,能操作制图软件;实验报告格式规范,内容比较完整,层次比较清晰,文字比较工整,实验结果基本正确。 |

实验过程中表现一般;基本掌握实验内容相关知识,基本能操作制图软件;实验报告格式规范,内容比较完整,层次结构一般,实验结果基本正确。 |

实验过程中呈被动状态;没有掌握实验内容相关知识,不能独立应用制图软件;实验报告格式不规范,内容不完整,字体潦草,实验结果错误。 |

(三)期末考试

考核形式:闭卷笔试。

考试内容:覆盖支撑全部毕业要求指标的授课内容。

试题类型:填空题、判断题、选择题、简答题、计算题、读图题、综合案例题等多种形式。试题类型及其对应的考核目的见下表。

试题类型 |

所占比例 |

考核目的 |

填空题 |

20% |

考核学生对课程重要知识点、关键技术细节的理解与掌握情况。 |

判断题 |

10% |

考核学生对课程重要知识点、关键技术细节的理解与掌握情况,灵活运用所学知识分析问题的能力。 |

选择题 |

10% |

考核学生对课程重要知识点、关键技术细节的理解与掌握情况,灵活运用所学知识分析问题的能力。 |

简答题 |

25% |

考核学生对课程中基本概念、重要知识点、关键技术细节的理解与掌握情况。 |

计算题 |

10% |

考核学生对课程中基本概念、重要知识点的理解与掌握情况,灵活运用所学知识分析问题、解决问题的能力。 |

读图题 |

10% |

考核学生对课程重要知识点、关键技术细节的理解与掌握情况,灵活运用所学知识分析课程中复杂问题的能力。 |

综合案例题 |

15% |

考核学生对复杂工程问题的综合分析和应用能力。 |

八、课程目标达成度评价

成绩构成及课程考核细则见下表:

成绩构成 及比例 |

考核 环节 |

目标 分值 |

考核细则 |

课程 目标 |

平时成绩占总评成绩的比例为10% |

作业 |

100 |

作业和练习不少于3次,每次按百分制单独计分,平均值作为最终成绩,课程目标1、2、3的内容分别各占a1%、a2%、a3%。 |

1、2、3 |

实验成绩占总评成绩的比例为20% |

实验 |

100 |

完成实验报告4次,每次按百分制单独计分,平均值作为最终成绩,课程目标1、2、3的内容分别占b1%、b2%、b3%。 |

1、2、3 |

期末考试占总评成绩的比例为70% |

闭卷 考试 |

100 |

考试内容必须覆盖支撑毕业要求指标点的授课内容,课程目标1、2、3的内容分别占c1%、c2%、c3%。 |

1、2、3 |

课程目标达成度评价方法见下表:

课程目标达成度评价方法 |

课程 目标 |

毕业要求 指标点 |

考核环节 |

目标 |

学生平 均得分 |

课程目标达成度 计算值 |

目标1 |

毕业要求 指标点3-1 |

作业 |

a1 |

A1 |

|

实验 |

b1 |

B1 |

期末考试 |

c1 |

C1 |

目标2 |

毕业要求 指标点4-2 |

作业 |

a2 |

A2 |

|

实验 |

b2 |

B2 |

期末考试 |

c2 |

C2 |

目标3 |

毕业要求 指标点5-1 |

实验 |

a3 |

A3 |

|

期末考试 |

c3 |

C3 |

课程总体目标 |

|

|

|

课程目标达成度=min{目标1;目标2;目标3} |

GIS原理与设计 课程教学大纲

课程编码:CH020005

课程名称(中文):GIS原理与设计

课程名称(英文):Theory and Design of Geography Information System

先修课程:地图制图基础、数字地形测量学

总 学 时:56 (授课学时:40 上机学时:16 实验学时:0)

一、 课程简介

人类所接触的信息中,80%是与空间位置相关的。近年来,随着卫星定位、遥感、移动测量、传感网、智能终端等现代观测技术的发展及广泛应用,地理空间数据的海量积累和地理信息资源的日益多源化,使得测绘地理信息相关领域运用地理信息技术从事科研、生产、管理成为必然。

本课程是为测绘工程专业本科生开设的一门专业基础必修课,教学时数为56学时,其中理论教学40学时,实验教学16学时。本课程是在学习了《数字测图原理》、《地图学》、《计算机地图制图原理与方法》等专业基础课程之后开设的。本课程的开设,有利于学生理解地理信息背后隐含的地理意义、掌握地理信息技术基本原理及其应用。

二、 课程的性质和任务

本课程以地球科学的理论为基础,介绍运用系统科学和信息科学的理论与方法,进行地理数据的采集,处理和科学管理.地理信息的空间分析和地学建模以及地理信息系统的建立和运用,并结合工程实例,初步介绍地理信息系统工程项目的设计方法。学生学习本课程的目的为:

1.对地理信息系统的有关理论、构成、功能、特点、任务和发展的一般了解。

2.基本掌握地理信息系统的有关技术方法,包括地理数据采集、处理和科学管理;数据结构;地理信息的数值分析方法,以及地理信息系统产品的一般设计等。

3.通过学习,初步具有应用地理信息系统方法开展地学综合分析框架构筑能力,包括搜集和评价现有的软件、分析和配置现有的硬件、组织信息流,输出对管理、规划和决策有用的信息,最后运用所学知识进行一个小型、专用的地理信息系统分析框架的构筑。

三、课程教学目标

(一)课程目标

通过本课程教学,应达到以下目标:

课程目标1:

该课程主要阐述数据的采集、管理、表达、分析与应用的基本原理与方法,培养学生数据处理与管理的基本能力。通过学习,使学生能够应用地理空间描述、表达的专业知识解决复杂测绘工程应用中的相关问题。(对应毕业要求1-3)

课程目标2:

该课程使学生了解和掌握不同数据模型和空间分析方法的应用背景和特点,能够认识到解决问题有多种方案可选择,会通过文献研究寻求可替代的解决方案。(对应毕业要求2-3)

课程目标3:

该课程主要基于不同的应用模型解算行业需求,以培养学生解决复杂测绘工程问题中的数据管理、处理与分析能力。(对应毕业要求4-1)

课程目标4:

基于软件工程的思想介绍地理信息系统的设计、评价及其产品输出模式。通过以上内容,使学生能够针对实际行业问题中的信息需求,选择合适的设计方法,并能够给出系统的设计、评价方案。(对应毕业要求5-2)

(二)课程目标对毕业要求的支撑

毕业要求 |

指标点 |

课程目标 |

1.工程知识 |

指标点1-3:能够将相关知识和数学模型方法用于推演、分析测绘工程问题。 |

课程目标1 |

2.问题分析 |

指标点2-3:能够认识到解决问题有多种方案可选择,会通过文献研究寻求可替代的解决方案。 |

课程目标2 |

4.研究 |

指标点4-1:能够基于科学原理及测绘知识和技术,通过文献研究或相关方法,调研和分析复杂测绘工程问题的解决方案。 |

课程目标3 |

5.使用现代工具 |

指标点5-2:能够选择与使用恰当的现代测绘仪器及工具、信息资源和专业软件,对复杂测绘工程问题进行分析、计算与设计。 |

课程目标4 |

四、课程教学内容的基本要求、重点和难点及学时分配

1.导论 (2学时)

基本要求:了解GIS的基本概念、组成、特点、功能,地理信息系统的发展与应用。(支撑课程目标1)。

重点:GIS的概念、组成。

难点:对GIS特点、功能的理解。

2. 地理信息系统数据结构 (6学时)

基本要求:了解地理信息系统的数据源,矢量、栅格数据模型及数据结构,掌握简单要素模型、拓扑关系模型编码方法和图像常见压缩格式。(支撑课程目标2)。

重点:矢量、栅格数据模型的原理及数据结构。

难点:理解模型的特点和区别,掌握相关编码算法。

3. 空间数据的处理 (8学时)

基本要求:了解数据处理的概念, 掌握空间数据的编辑处理、图幅数据处理、空间数据的压缩处理。(支撑课程目标1)。

重点:空间数据类型的转换

难点:空间拓扑关系的理解及应用。

4. 地理信息系统空间数据库 (4学时)

基本要求:了解数据库的基本概念、数据与文件组织,掌握数据模型、地理数据库设计。(支撑课程目标2)

重点:数据库模型、地理编码

难点:空间数据库模型。

5.空间分析原理与方法 (8学时)

基本要求:掌握数字地形模型的分析方法,空间特征的几何分析方法。(支撑课程目标2)。

重点:DEM分析、叠合分析、缓冲区分析、空间统计分析、空间查询分析

难点:DEM地学分析及应用。

6. 地理信息系统应用模型 (4学时)

基本要求:掌握适宜分析模型、区域规划模型、发展预测模型、位址选择模型和地学模拟模型。(支撑课程目标3)。

重点:应用分析模型的建立

难点:针对具体问题,设计、分析应用模型的思路。

7. 地理信息系统的设计与评价 (6学时)

基本要求:掌握地理信息系统设计模型、软件工程设计方法的应用,了解地理信息系统的评价体系。(支撑课程目标4)。

重点:了解GIS系统设计的内容和步骤

难点:生命周期模型的理解。

8. 地理信息系统产品的输出设计 (2学时)

基本要求:了解矢量绘图机输出设计,掌握屏幕地图显示设计,地图绘图仪输出设计。(支撑课程目标4)。

重点与难点:重点是屏幕地图显示设计,地图绘图仪输出设计。

9.上机教学(16学时)

基本要求:通过上机,使学生掌握ARCGIS软件操作。(支撑课程目标1、2、3、4)。

重点与难点:ARCGIS软件操作

本课程安排16学时的实验,包括空间数据处理、空间分析实验、空间建模实验。

上机名称、内容与学时分配表

序号 |

实验名称 |

实验内容 |

学时 |

1 |

空间数据处理 |

ArcGIS认识、空间数据矢量化及属性编辑 |

4 |

2 |

空间分析实验 |

空间插值、地形分析、叠加分析、缓冲区分析 |

8 |

3 |

空间建模实验 |

Model Builder空间建模 |

4 |

实验一:空间数据处理

基本要求:通过实验,使学生认识空间数据采集、编辑的基本过程、空间拓扑检查的相应方法;了解空间数据裁剪、拼接、融合等常用的数据编辑方法;学习克里格插值方法;并能够独立撰写实验报告。(支撑课程目标1、2、3、4)

实验内容:

(1)熟悉ArcGIS屏幕空间数据编辑工具;

(2)熟悉空间数据属性编辑方法;

(3)掌握空间数据拓扑检查、属性一致性检查等相应方法;

(4) 练习空间数据裁剪、拼接、融合等常用的数据编辑方法及参数设置;

(5)练习练习普通克里格插值法,学习主要参数设置、调整,了解结果的精度评价方法;

重点与难点:空间数据拓扑检查规则的制订;克里格插值方法理解;常用空间编辑分析工具的理解及应用。

实验二:空间分析实验

基本要求:通过实验,使学生认识各种空间分析方法的基本原理,掌握基于ArcGIS软件平台的工具使用方法,参数设置内容,结果分析方法;并能够独立撰写实验报告。(支撑课程目标2)

实验内容:

(1)熟练掌握ArcGIS中建立DEM、TIN的技术方法。

(2) 结合实际问题,掌握应用DEM解决地学空间分析问题的能力。

(3) 熟练掌握ArcGIS中合并、相交、擦除、识别、更新各种空间叠加方法。

(4) 熟练掌握距离制图创建缓冲区技术方法。

(5) 掌握利用缓冲区分析方法解决地学空间分析问题的能力。

重点与难点:各种空间叠加分析方法的区别及应用判别;矢量数据叠加与栅格数据叠加的区别;矢量数据与栅格数据缓冲区分析的区别。

实验三: 空间建模实验

基本要求:通过实验,使学生能够利用ModelBuilder进行空间数据建模分析,掌握建模方法与步骤,理解建模思路及其建模结果的分析、解释;并能够独立撰写实验报告。(支撑课程目标3)

实验内容:

(1)认识ModelBuilder操作界面;

(2)加载实验所需空间数据图层,根据实验目的分析各数据在模型中的作用;确定各模型权重,并设计数据分类方法。

(3)利用Modelbuilder创建模型;

(4)编辑模型中各模型属性,进行相应参数设置;

(5)调试、运行模型,并检查、分析、解释实验结果。

重点与难点: ModelBuilder空间建模的方法和步骤。

(二)课程内容与学时分配

教学内容 |

学时分配 |

总学时 |

讲授 |

实验 |

上机 |

习题课 |

GIS的基本概念、组成、特点、功能,地理信息系统的发展与应用 |

2 |

2 |

|

|

|

地理信息系统的数据源,矢量、栅格数据模型及数据结构;简单要素模型、拓扑关系模型编码方法;图像常见压缩格式 |

6 |

6 |

|

|

|

空间数据的编辑处理、图幅数据处理、空间数据的压缩处理 |

12 |

8 |

|

4 |

|

数据库的基本概念、数据与文件组织,掌握数据模型、地理数据库设计 |

4 |

4 |

|

|

|

DEM分析、叠合分析、缓冲区分析、空间统计分析、空间查询分析 |

16 |

8 |

|

8 |

|

适宜分析模型、区域规划模型、发展预测模型、位址选择模型和地学模拟模型 |

8 |

4 |

|

4 |

|

地理信息系统设计模型、软件工程设计方法的应用,了解地理信息系统的评价体系 |

6 |

6 |

|

|

|

矢量绘图机输出设计,掌握屏幕地图显示设计,地图绘图仪输出设计 |

2 |

2 |

|

|

|

合 计 |

56 |

28 |

12 |

|

|

五、能力培养要求

本课程主要培养学生在空间数据处理、编辑、分析、建模方面的能力以及利用GIS基本理论和技术方法解决复杂测绘工程问题的能力。通过本课程的学习和实践,学生应能利用一定数据模型表达复杂的地理空间及其属性;掌握空间数据分析的基本方法;能够利用不同的空间分析方法组合进行数据建模分析,从而分析、模拟、预测复杂的地理空间问题及事件。

六、建议教材与参考书目及网络资源

(一)教材

1. 黄杏元、汤勤.《地理信息系统概论》,北京:高等教育出版社,2008.4。

(二)主要参考书

1. 汤国安等,《地理信息系统教程》,北京:高等教育出版社,2007.4。

2. Kang-tsung Chang(陈健飞等译),《地理信息系统导论》,北京:电子工业出版社,2014.8。

3.汤国安、杨昕等,《地理信息系统空间分析实验教程》,北京:科学出版社,2012.4。

(三)其他教学资源

1. 精品课程及慕课网址

(1) 南京师范大学《地理信息系统》精品课程网站http://www.icourses.cn/sCourse/course_2744.html

(2) 中山大学《地理信息系统概论》精品课程网站https://www.icourse163.org/course/sysu-1001627002

2.学科相关期刊

(1) 测绘学报、武汉大学学报(信息科学版)、测绘科学技术学报、测绘科学、测绘通报、测绘工程等。

(2) International Journal of Geographical Information Science、Computers & Geosciences、Transactions in GIS

七.课程考核与成绩评定

课程成绩评定以考核学生能力培养目标的达成为主要目的,以检查学生对各知识点的掌握程度和应用能力为重要内容。

课程成绩评定采取过程考核和期末考试相结合的方式综合评定,过程考核成绩、期末考试成绩及总评成绩均为百分制。

(一)课程考核成绩构成

过程考核含平时作业(占总成绩的10%,包括一次课程综合训练)、课程实验(占总成绩的20%)。

(二)过程考核

过程考核含平时作业(占总成绩的10%)、课程实验(占总成绩的20%)。

1. 平时作业成绩

平时作业安排至少3次,最终成绩取各次作业成绩的平均值。作业成绩评价细则见下表:

支撑课程目标 |

作业成绩评价细则及得分 |

100~90 |

89~80 |

79~70 |

69~60 |

59~0 |

目标1-4 |

作业内容全面;概念解释清晰,回答和分析问题条理清楚,计算过程层次清晰,结果正确率高于95%;表述合理。 |

作业内容全面;概念解释、回答和分析问题、计算过程等比较清晰,结果正确率不低于85%;表述比较合理。 |

作业内容全面;概念解释、回答和分析问题、计算过程等基本清晰,结果正确率不低于75%;表述比较合理。 |

作业内容不全;概念解释、回答和分析问题、计算过程等基本清晰,结果正确率不低于65%;表述基本合理。 |

作业内容缺少较多;概念解释、分析问题、计算过程等不清晰,结果正确率低于50%;表述不合理。 |

2. 课程实验成绩

每次实验成绩的考核可通过出勤、实验表现及实验报告质量等综合评定,最终实验成绩取3次实验成绩的平均值。实验成绩评价细则见下表:

实验 项目 |

支撑课程目标 |

实验成绩评价细则及得分 |

100~90 |

89~80 |

79~70 |

69~60 |

59~0 |

实验一:空间数据处理 |

课 程 目 标 1 |

实验前能认真预习实验内容;实验过程中表现十分积极,能认真思考问题,熟练操作软件,并详实记录实验数据;实验报告格式规范,内容完整,层次清晰,文字工整,实验结果可靠。 |

实验前能认真预习实验内容;实验过程中表现比较积极,能熟练操作软件,并详实记录实验数据;实验报告格式规范,内容完整,层次清晰,文字工整,实验结果可靠。 |

实验前能预习实验内容;实验过程中表现比较积极,能操作软件,并记录实验数据;实验报告格式规范,内容比较完整,层次比较清晰,文字比较工整,实验结果可靠。 |

实验前没有预习实验内容;实验过程中表现一般;基本能操作软件;实验报告格式规范,内容比较完整,层次结构一般,有实验结果。 |

实验前没有预习实验内容;实验过程中呈被动状态;不能独立操作软件;实验报告格式不规范,内容不完整,字体潦草,缺少实验结果。 |

实验二:空间分析实验 |

课 程 目 标 2 |

实验前能认真预习实验内容;实验过程中表现十分积极,能够理解空间分析各种方法的原理及应用场景;能熟练操作仪器并记录和下载实验数据;实验报告格式规范,内容完整,层次清晰,文字工整,实验结果可靠。 |

实验前能认真预习实验内容;实验过程中表现比较积极,能够理解空间分析各种方法的原理及应用场景;实验报告格式规范,内容完整,层次清晰,文字工整,实验结果可靠。 |

实验前能预习实验内容;实验过程中表现比较积极;能独立操作软件;实验报告格式规范,内容完整,层次比较清晰,文字比较工整,实验结果可靠。 |

实验前没有预习实验内容;实验过程中表现一般;基本能操作软件;实验报告格式规范,内容比较完整,层次结构一般,有实验结果。 |

实验前没有预习实验内容;实验过程中呈被动状态;不能独立操作软件;实验报告格式不规范,内容不完整,字体潦草,缺少实验结果。 |

实验三:空间建模实验 |

课 程 目 标 3 |

实验前能认真预习实验内容;实验过程中表现十分积极,能够独立设计合理的实验方案,了解影响技术方案和实验结果精度的各种因素;实验报告格式规范,内容完整,层次清晰,文字工整,实验结果可靠。 |

实验前能认真预习实验内容;实验过程中表现比较积极,能够了解实验方案以及影响技术方案和实验结果精度的各种因素;实验报告格式规范,内容完整,层次清晰,文字工整,实验结果可靠。 |

实验前能预习实验内容;实验过程中表现比较积极,能够了解实验方案;实验报告格式规范,内容比较完整,层次比较清晰,文字比较工整,实验结果可靠。 |

实验前没有预习实验内容;实验过程中表现一般;基本了解实验方案;实验报告格式规范,内容比较完整,层次结构一般,有实验结果。 |

实验前没有预习实验内容;实验过程中呈被动状态;不了解实验方案,不能独立操作软件;实验报告格式不规范,内容不完整,字体潦草,缺少实验结果。 |

(三)期末考试

考核形式:闭卷笔试。

考试内容:覆盖支撑全部毕业要求指标的授课内容。

试题类型:名词解释、简答题、综合分析题等多种形式。试题类型及其对应的考核目的见下表。

试题类型 |

所占比例 |

考核目的 |

名词解释 |

20% |

考核学生掌握地理信息系统的基本概念。 |

简答题 |

45% |

考核学生对地理信息系统中的重要知识点、关键技术细节的理解与掌握情况。 |

综合分析题 |

35% |

考核学生对课程重要知识点、关键技术细节的理解与掌握情况,灵活运用所学知识分析现实世界中复杂工程问题及领域的发展,检验学生对地理信息系统知识的综合分析和应用能力。 |

八、课程目标达成情况评价

成绩构成及比例 |

考核环节 |

目标 分值 |

考核细则 |

课程目标 |

平时成绩占总评成绩的比例为10% |

作业 |

100 |

作业和练习不少于3次,每次按百分制单独计分,平均值作为最终成绩,课程目标1、2、3的内容分别各占a1%、a2%、a3%。 |

1,2,3 |

实验成绩占总评成绩的比例为20% |

实验 |

100 |

完成实验报告3次,每次按百分制单独计分,平均值作为最终成绩,课程目标1、2、3的内容分别占b1%、b2%、b3%。 |

1,2 3 |

期末考试占总评成绩的比例为70% |

闭卷考试 |

100 |

考试内容必须覆盖支撑毕业要求指标点的授课内容,课程目标1、2、3、4的内容分别占c1%、c2%、c3%、c4%。 |

1,2,3,4 |

课程目标达成情况评价方法见下表:

课程目标达成情况评价方法 |

课程 目标 |

毕业要求 指标点 |

考核环节 |

目标 分值 |

学生平均得分 |

课程目标达成度 计算值 |

目标1 |

毕业要求 指标点1-3 |

作业 |

a1 |

A1 |

|

实验 |

b1 |

B1 |

期末 考试 |

c1 |

C1 |

目标2 |

毕业要求 指标点2-3 |

作业 |

a2 |

A2 |

|

实验 |

b2 |

B2 |

期末 考试 |

c2 |

C2 |

目标3 |

毕业要求 指标点4-1 |

作业 |

a3 |

A3 |

|

实验 |

b3 |

B3 |

期末 考试 |

c3 |

C3 |

目标4 |

毕业要求 指标点5-2 |

期末 考试 |

c4 |

C4 |

|

九、课程建议与改革摘要(含德育元素构想、教学思想、教学方法、教学手段等)

1.德育元素构想

大地测量学 课程教学大纲

课程编码: CH020018

课程名称(中文): 大地测量学

课程名称(英文): Geodesy

先修课程:数字地形测量学,误差理论与测量平差

总 学 时:64 (授课学时:52 上机学时:0 实验学时:12 )

一、课程简介

大地测量学是测绘工程专业的主干课程之一,列为必修课程。该课程着重阐述大地测量学的基础理论、主要技术与方法。通过该课程的学习,使学生掌握大地坐标系统、大地坐标参考框架、高程基准、坐标系转换、地球重力场的基本原理、椭球面上的数学计算、大地控制网的建立等方面的理论与技术,为后续专业课程的学习奠定地理空间坐标系及其相互转换的专业基础。大地测量学基础既是一门专业基础性课程,能培养学生扎实的基础知识理论;又是一门“方法”性课程,能培养学生逻辑推理、定量分析和解决实际问题的能力;更是一门关于思维模式的课程,能培养学生理性思考数据处理问题的素质。

二.课程的性质和任务

1.性质:本课程是为测绘工程专业本科生开设的一门专业课,教学时数为64学时。本课程是在学习了《数字地形测量学》、《误差理论与测量平差》等专业基础课程之后开设的。

2.任务:本课程的主要任务是使学生了解大地测量学的基本体系和内容,了解大地测量学的简史及展望,了解时间系统,了解地球重力场及地球形状的基本理论,着重阐述大地测量学的基础理论、主要技术与方法。通过该课程的学习,使学生掌握大地坐标系、大地参考框架、高程基准、坐标系转换、椭球面上的测量计算、高斯投影、大地测量控制网建立的基本原理和方法,掌握精密角度测量、距离测量、水准测量技术与方法,掌握椭球数学投影变换及椭球几何参数的数学模型,为后续专业课程的学习奠定地理空间坐标系及其相互转换的专业基础。

三、课程教学目标

(一)课程目标

通过本课程教学,应达到以下目标:

课程目标1:

能够对控制网数据质量进行分析,运用数学知识构建数据处理模型,对海量大地测量数据运用自然科学知识进行系统分析,并应用解决负责测绘工程问题如地球参考框架的建立等。(对应毕业要求1-3)

课程目标2:

理解地球椭球的基本参数,熟悉椭球面上的常用坐标系及其相互关系。理解椭球面上的大地测量计算,能够运用数学和自然科学基本理论表达椭球面上的大地测量科学问题,掌握地球椭球及其数学投影变换的基本理论,椭球面上的大地主题解算与高斯投影基本理论(对应毕业要求2-2)

课程目标3:

熟悉国家平面网、国家高程网、平面控制网、高程控制网、三维控制网的设计原则,针对具体工程项目能够设计出合理的控制网布设方案。(对应毕业要求3-1)

课程目标4:

熟悉大地测量学基本体系与研究内容,了解大地测量学的历史、现状及发展趋势。掌握坐标系统的基本理论,了解天球坐标系、地球坐标系的建立方法。掌握大地测量学基本概念,正确区分大地高、正高、正常高等专业术语,熟悉时间系统,坐标系统,高程系统的基本理论,能够运用大地测量基本理论与方法解决复杂测绘工程技术问题,如大地水准面精化问题等。(对应毕业要求4-3)

课程目标5:

了解大地测量数据库基本功能,能够利用计算机语言实现大地测量数据的批量处理,熟悉运用现有的重力场模型软件计算重力场元,能够运用专业软件对平面控制网、高程控制网以及GNSS控制网等数据进行处理。运用大地测量设备及软件解决大地测量复杂测绘工程问题,如不同坐标系下不同类型的坐标转换等。(对应毕业要求5-1)

课程目标6:

熟悉大地测量数据的获取流程,在平面控制网、精密水准测量、GNSS控制网等大地测量数据获取、处理、分析与应用研究中,个人和团队能够紧密合作。(对应毕业要求9-2)

(二)课程目标对毕业要求的支撑

毕业要求 |

指标点 |

课程目标 |

1.工程知识 |

毕业要求1-3:能够将相关知识和数学模型方法用于推演、分析测绘专业复杂工程问题。 |

课程目标1 |

2.问题分析 |

毕业要求2-2: 能够基于测绘学科相关科学原理及数学模型描述和表达复杂测绘工程问题 |

课程目标2 |

3.设计/开发解决方案 |

毕业要求3-1:能够根据复杂测绘工程项目的目标、任务和要求,并运用专业测绘知识设计解决方案 |

课程目标3 |

4. 研究 |

毕业要求4-3:能够采用科学方法实施数据采集与分析处理。 |

课程目标4 |

5.使用现代工具 |

毕业要求5-1:能够了解现代测绘仪器设备、信息技术以及测绘软件的原理和方法,并能恰当的选择测绘仪器与信息技术解决复杂测绘工程问题。 |

课程目标5 |

6.个人与团队 |

毕业要求9-2:能认知团队成员的角色与责任,独立完成团队分配的工作 |

课程目标6 |

四.课程教学内容的基本要求、重点和难点及学时分配

(一)课程教学内容的基本要求、重点和难点

1、绪论(3学时)

基本要求:理解大地测量之“大”、明确大地测量的学科地位、在经济国防科研等领域的重要作用,了解大地测量学的知识体系和内容、历史成果与未来发展趋势。(支撑课程目标1)

教学内容:

(1)大地测量学的定义、大地测量学与普通测量学的关系;

(2)大地测量学的作用、知识体系和内容;

(3)大地测量学的历史发展脉络及代表成果,大地测量学展望。

重点:大地测量学的定义,与普通测量学的关系,大地测量学的作用。

2、坐标系统与时间系统 (5学时)

基本要求:理解地球运动的基本规律,理解在运动的地球上如何描述点的位置,即如何建立坐标系;理解各种坐标系的定义、特点及关系,了解中国各阶段坐标系统的定义、特点及应用;理解时间与运动的关系,理解时间系统的概念及其关系,时间系统的现实体现。(支撑课程目标2)

教学内容:

(1)地球的运转:岁差、章动、极移的概念、原因与影响;

(2)时间系统:各时间系统的定义以及它们之间的相互关系;

(3)坐标系统1:大地基准——大地测量参考系统——大地测量参考框架;椭球的定位和定向;

(4)坐标系统2:协议坐标系、地固坐标系(地心坐标系、参心坐标系),站心坐标系;

参心坐标系:1954年北京坐标系,1980年国家大地坐标系;

地心坐标系:WGS84世界大地坐标系,ITRS与ITRF,CGCS2000国家大地坐标系;

坐标系换算。

重点:地球公转、自转基本规律、椭球定位与定向、坐标系统

难点:岁差、章动、极移基本概念、坐标系统类型、大地测量参考框架的构建、坐标系换算。

3、地球重力场及地球形状的基本理论(8学时)

基本要求:掌握地球重力场的基本原理,大地水准面及地球形状的基本概念,大地测量常用的坐标系统和高程系统,垂线偏差和大地水准面差距的基本概念。了解正常重力场参数,力高高程系统的定义,理解垂线偏差和大地水准面差距的定义与测定方法;理解确定地球形状的基本方法。(支撑课程目标2、4)

教学内容:

(1)地球概说,描述地球的基本参数;

(2)地球重力场的基本原理,位函数表达地球重力场;

(3)高程系统:正高、正常高、力高,国家高程基准;

(4)垂线偏差和大地水准面差距的基本概念,测定垂线偏差及大地水准面差距的基本方法;

(5)确定地球形状的基本概念(方法)。

重点:地球基本参数、大地水准面差距概念、地球重力场基本原理、正常高系统

难点:位函数表达地球重力场、正高系统和正常高系统、测定垂线偏差及大地水准面差距的方法、确定地球形状的方法。

4、地球椭球及其数学投影变换的基本理论(18学时)

基本要求:掌握地球椭球的基本几何参数及其相互关系,掌握椭球面上几种常用坐标系及其相互关系,掌握椭球面上的几种曲率半径及其纬度变化规律;掌握椭球面子午线弧长、平行圈弧长计算原理,能验证其纬差、经差变化规律;理解椭球面梯形图幅面积的计算;掌握相对法截线和大地线的定义、性质、理解大地线微分方程和克莱劳方程;掌握将地面观测值归算至椭球面;理解大地主题解算思想;掌握高斯平面直角坐标系的建立思路、投影条件,高斯正算、反算和邻带换算,理解平面子午线收敛角、方向改化、距离改化;熟练掌握空间大地坐标系与空间直角坐标系之间相互转换的计算;椭球面上的几种曲率半径及计算,弧长计算,大地线的定义和性质,熟练掌握大地线微分方程和克莱劳方程;地面观测值化归椭球面的方法,掌握距离的归算方法,熟练掌握大地主题正反算的定义、原理及方法,重点掌握高斯正反算、白塞尔大地主题解算;了解地图数学投影变换的基本概念,高斯投影方法及横轴墨卡托投影的基本概念。(支撑课程目标1、2、3、4)

教学内容:

(1)地球椭球的基本几何参数及其相互关系,椭球面上常用坐标系及其相互关系;

(2)椭球面上的几种曲率半径

(3)椭球面上的子午弧长计算

(4)大地线

(5)将地面观测值归算至椭球面

(6)大地测量主题解算

(7)高斯平面直角坐标系。

重点:地球椭球参数的相互关,椭球面上的几种曲率半径、弧长、大地线,地面观测元素归算至椭球面,地图投影分类及我国采用的地图投影,高斯投影正反算以及邻带换算。

难点:椭球面上的弧长计算,大地主题正反算,投影变形基本概念,高斯投影变形。

5、大地测量基本技术与方法(18学时)

基本要求:掌握大地控制网、工程控制网建立的原则与方法,掌握控制网的优化设计,了解各类大地测量仪器的基本特点及其工作原理。掌握精密测角、精密测高(程)、精密测距方法及数据处理,了解大地测量数据库及其应用。(支撑课程目标1、2、3、4、5、6)

教学内容:

(1)国家平面大地控制网建立的基本原理

(2)国家高程控制网建立的基本原理

(3)工程测量控制网建立的基本原理

(4)大地测量仪器

(5)精密角度测量

(6)精密的电磁波测距方法

(7)精密水准测量

(8)大地测量数据库简介

重点:控制网的布网原则、实施及控制网的优化设计;精密角度测量、距离测量、水准测量、三角高程测量。

难点:控制网的优化设计;精密测角的一般原则、重测与观测成果应遵循的原则;距离观测值的改正。

6、实验教学(12学时)

通过实验,使学生掌握掌握精密测角仪器、测距仪器的使用和精密测角的方法;掌握精密水准仪的使用和精密水准测量的方法;

重点与难点:精密角度测量、精密距离测量和精密水准测量的方法。

实验名称、内容与学时分配表

序号 |

实验名称 |

实验内容 |

学时 |

1 |

精密测量仪器的认识、使用 |

精密测角、测距仪器和精密水准仪的使用 |

3 |

2 |

精密角度测量 |

多测回方向观测法的实施及检核、计算 |

3 |

3 |

精密水准测量 |

精密水准仪的使用和精密水准测量的实施 |

3 |

4 |

精密距离测量 |

精密距离测量及改正 |

3 |

实验一 精密测量仪器的认识、使用

基本要求:通过实验,使学生认识精密水准仪、全站仪的构造,掌握仪器使用方法,掌握数据记录与计算。(支撑课程目标1、4、5、6)

实验内容:

(1)熟悉仪器构造、仪器各部件的功能、仪器参数设置;

(2)会利用仪器获取观测数据,并能正确记录、计算。

重点:熟练规范地使用仪器并记录观测值

难点:观测数据处理

实验二 精密角度测量

基本要求:掌握如何在一个测站上对6个目标观测,根据水平角方向观测的精度要求,确定测回数,根据精密测角各项限差要求,顾及重测与取舍规则完成观测、记录、计算并对评定测角精度(一测回方向中误差,多测回方向中误差),并完成实验报告。(支撑课程目标4、5、6)

实验内容:

(1)设站、观测:

一测回操作顺序为:

上半测回,盘左,零方向水平度盘读数应配置在比0°稍大的读数处,从零方向开始,顺时针依次照准各目标,读数、记录、检核;

下半测回,从盘右零起始方向开始,逆时针依次照准各目标,读数、记录、检核。

(2)进行其它测回观测时,操作方法和步骤与上述相同,仅是盘左零方向要变换水平度盘位置,但应注意测回之间限差的检核。度盘变换幅度为:

,

,

(3)完成测站平差。

重点:测站观测

难点:测站检核与平差

实验三 精密水准测量

基本要求:掌握在一段线路上,如何按二等水准测量技术要求完成观测、记录和平差计算,并独立完成实验报告。(支撑课程目标4、5、6)

实验内容:

(1)选定闭合水准线路,根据本组人员配置,设定固定点数量,每个同学完成一测段往返观测任务。

(2)完成水准测量概算:水准尺每米长度误差改正数计算、正常水准面不平行的改正数计算、水准路线闭合差计算、高差改正数计算。

(3)求出待定点高程,并对施测水准进行精度评定。

重点:水准外业观测程序

难点:水准概算

实验四 精密距离测量

基本要求:掌握如何完成一段较长距离的电磁波观测,并对实测距离进行气象改正、仪器加常数、乘常数改正和波道曲率改正,最后将地面观测长度归算到椭球面上,并独立完成实验报告。(支撑课程目标4、5、6)

实验内容:

(1)自主选择测站点、目标点,完成多测回距离观测。

(2)完成距离改正计算、归化计算。

重点:距离测量

难点:距离改正、归化计算

(二)课程内容与学时分配

教学内容 |

学时分配 |

总学时 |

讲授 |

实验 |

上机 |

习题课 |

大地测量学的定义、作用、基本体系和内容、历史发展与未来展望。 |

3 |

3 |

|

|

|

岁差、章动、极移的概念,各时间系统的概念及其相互关系,各坐标系的定义以及其相互关系,掌握国际地球参考系统(ITRS)与国际地球参考框架(ITRF)的概念;了解参心坐标系的建立方法,一点定位和多点定位的基本原理;了解北京54坐标系、80坐标系、新北京54坐标系的主要特点及其相互联系与区别;了解地心坐标系的建立方法。 |

5 |

5 |

|

|

|

地球重力场的基本原理,大地水准面及地球形状的基本概念,大地测量常用的坐标系统和高程系统,垂线偏差和大地水准面差距的基本概念。垂线偏差和大地水准面差距的定义与测定方法,确定地球形状的基本方法。 |

8 |

8 |

|

|

|

地球椭球的基本元素及其相互关系,椭球面上几种常用坐标系及其相互关系;空间大地坐标系与空间直角坐标系之间相互转换的计算;椭球面上的几种曲率半径及计算,弧长计算,大地线的定义和性质,大地线微分方程和克莱劳方程;地面观测值化归椭球面的方法,大地主题正反算的定义、原理及方法,高斯正反算,白塞尔大地主题解算的方法;了解地图数学投影变换的基本概念,高斯投影方法及横轴墨卡托投影的基本概念。 |

18 |

18 |

|

|

|

大地控制网、工程控制网建立的原则与方法,控制网的优化设计,各类大地测量仪器的基本特点及其工作原理,精密测角、精密测高(程)、精密测距方法及数据处理,大地测量数据库。 |

30 |

18 |

12 |

|

|

合 计 |

64 |

52 |

12 |

|

|

五、能力培养要求

通过该课程的学习,使学生掌握大地测量学的基本知识和基本理论,提高大地测量数据获取、分析和数据处理的水平和能力。

六、教材与参考书目

教 材:孔祥元,郭际明等,《大地测量学基础》(第二版),武汉大学出版社,2011年12月.

参考书:《现代大地控制测量》,施一民,测绘出版社.

《大地测量基础实践教程》,郭际明等,武汉大学出版社.

《大地测量学基础》(第二版),吕志平,乔书波,测绘出版社.

七、考核形式与成绩构成

(一)课程考核成绩构成

课程考核成绩构成:过程考核成绩占30%(其中,平时作业5%,课程实验占20%,课程综合训练占5%),期末考试成绩占70%。

(二)过程考核

过程考核含平时作业(占总成绩的5%)、课程实验(占总成绩的20%)、课程综合训练(占总成绩的5%)。

1. 平时作业成绩

平时作业安排至少3次,最终成绩取各次作业成绩的平均值。

作业成绩评价细则见下表:

支撑课程目标 |

作业成绩评价细则及得分 |

100~90 |

89~80 |

79~70 |

69~60 |

59~0 |

目标1-6 |

按时交作业,作业内容全面;概念解释清晰,回答和分析问题条理清楚,计算过程层次清晰,结果正确率高于95%;表述合理,文字工整等。 |

按时交作业,作业内容全面;概念解释、回答和分析问题、计算过程等比较清晰,结果正确率不低于85%;表述比较合理,文字工整等。 |

按时交作业,作业内容全面;概念解释、回答和分析问题、计算过程等基本清晰,结果正确率不低于75%;表述比较合理,文字比较工整等。 |

短时迟交作业或作业内容不全;概念解释、回答和分析问题、计算过程等基本清晰,结果正确率不低于65%;表述基本合理,文字基本工整等。 |

不交或严重超时迟交作业,作业内容缺少较多;概念解释、分析问题、计算过程等不清晰,结果正确率低于50%;表述不合理,字体潦草等。 |

2. 课程实验成绩

每次实验成绩的考核可通过出勤、实验表现及实验报告质量等综合评定,最终实验成绩取4次实验成绩的平均值。实验成绩评价细则见下表:

实验 项目 |

支撑课程目标 |

实验成绩评价细则及得分 |

100~90 |

89~80 |

79~70 |

69~60 |

59~0 |

实验一:精密测量仪器的认识、使用 |

课 程 目 标 1、4、5、6 |

实验过程中能认真思考问题,正确学习操作仪器,并详实记录实验数据;实验报告格式规范,内容完整,层次清晰,实验结果可靠。 |

实验过程中能正确学习操作仪器,并详实记录实验数据;实验报告格式规范,内容完整,层次清晰,实验结果可靠。 |

实验过程中能学习操作仪器,并记录实验数据;实验报告格式规范,内容比较完整,层次比较清晰,实验结果可靠。 |

实验过程中基本能学习操作仪器;实验报告格式规范,内容比较完整,层次结构一般,有实验结果。 |

实验过程中不能独立学习操作仪器;实验报告格式不规范,内容不完整,缺少实验结果。 |

实验二:精密角度测量 |

课 程 目 标 4、5、6 |

实验过程中能够正确理解方向观测规程、限差及数据处理,并及时正确完成实验;能熟练操作仪器并记录计算数据;实验报告格式规范,内容完整,层次清晰,实验结果可靠。 |

实验过程中能够理解方向观测规程、限差及数据处理,经提示指导能正确完成实验;能较熟练操作仪器并记录计算数据;实验报告格式规范,内容完整,层次清晰,实验结果可靠。 |

实验过程中基本理解方向观测规程、限差及数据处理,经提示指导能正确完成实验操作;各流程中有部分环节不熟练;实验报告格式较规范,内容比较完整,层次较清晰,实验结果可靠。 |

对实验目的掌握有欠缺,实验过程中基本能操作仪器;实验报告格式规范,内容比较完整,层次结构一般,有实验结果。 |

实验过程中不能独立操作仪器;实验报告格式不规范,内容不完整,缺少实验结果。 |

实验三:精密水准测量 |

课 程 目 标 4、5、6 |

实验过程中能够正确理解精密水准测量规程、限差及数据处理,并及时正确完成实验;能熟练操作仪器并记录计算数据;实验报告格式规范,内容完整,层次清晰,实验结果可靠。 |

实验过程中能够理解精密水准测量规程、限差及数据处理,经提示指导能正确完成实验;能较熟练操作仪器并记录计算数据;实验报告格式规范,内容完整,层次清晰,实验结果可靠。 |

实验过程中基本理解精密水准规程、限差及数据处理,经提示指导能正确完成实验操作;各流程中有部分环节不熟练;实验报告格式较规范,内容比较完整,层次较清晰,实验结果可靠。 |

对实验目的掌握有欠缺,实验过程中基本能操作仪器;实验报告格式规范,内容比较完整,层次结构一般,有实验结果。 |

实验过程中不能独立操作仪器;实验报告格式不规范,内容不完整,缺少实验结果。 |

实验四:精密距离测量 |

课 程 目 标 4、5、6 |

实验过程中能够正确理解精密距离测量规程、限差及数据处理,并及时正确完成实验;能熟练操作仪器并记录计算数据;实验报告格式规范,内容完整,层次清晰,实验结果可靠。 |

实验过程中能够理解精密距离测量规程、限差及数据处理,经提示指导能正确完成实验;能较熟练操作仪器并记录计算数据;实验报告格式规范,内容完整,层次清晰,实验结果可靠。 |

实验过程中基本理解精密距离测量规程、限差及数据处理,经提示指导能正确完成实验操作;各流程中有部分环节不熟练;实验报告格式较规范,内容比较完整,层次较清晰,实验结果可靠。 |

对实验目的掌握有欠缺,实验过程中基本能操作仪器;实验报告格式规范,内容比较完整,层次结构一般,有实验结果。 |

实验过程中不能独立操作仪器;实验报告格式不规范,内容不完整,缺少实验结果。 |

3. 课程综合训练项目

课程结束前布置一次综合性强的训练项目,以提高学生解决复杂测绘工程问题的能力。

课程综合训练题目:实现高斯正反算和邻带坐标换算(鼓励编程实现)。

课程综合训练成绩评价细则见下表:

支撑课程目标 |

课程综合训练成绩评价细则及得分 |

100~90 |

89~80 |

79~70 |

69~60 |

59~0 |

目标1、2、3、4 |

理解高斯坐标正反算的数学原理、计算方法,能独立编写、调试计算程序,正确实现计算功能。 |

理解高斯坐标正反算的数学原理、计算方法,能基本做到独立编写、调试计算程序,正确实现计算功能。 |

基本理解高斯坐标正反算的数学原理、计算方法,不能编程,但通过手算能正确实现计算。 |

不能完整理解高斯坐标正反算的数学原理、计算方法,但通过手算能正确实现部分计算。 |

不理解高斯坐标正反算的数学原理、计算方法,也不能通过手算实现计算。 |

(三)期末考试

考核形式:闭卷笔试。

试题类型包括:名词解释、选择题、填空题、计算题、简答题、论述题等多种形式。试题类型及其对应的考核目的见下表。

试题类型 |

考核目的 |

填空题 |

考核学生对课程重要知识点、关键技术细节的理解与掌握情况。 |

名词解释 |

考核学生大地测量学基本概念的掌握情况。 |

选择题 |

考核学生对课程重要知识点、关键技术细节的理解与掌握情况,灵活运用所学知识分析问题的能力。 |

简答题 |

考核学生对大地测量学的重要知识点、关键技术细节的理解与掌握情况。 |

论述题 |

考核学生对课程重要知识点、关键技术细节的理解与掌握情况,灵活运用所学知识分析大地测量中复杂工程问题及领域的发展。 |

综合分析题 |

考核学生对复杂大地测量问题的综合分析和处理能力。 |

八、课程目标达成情况评价

成绩构成及课程考核细则见下表:

成绩构成 及比例 |

考核环节 |

目标 分值 |

考核细则 |

课程 目标 |

平时成绩占总评成绩的比例为5% |

作业 |

100 |

作业和练习3次,每次按百分制单独计分,平均值作为最终成绩,课程目标1、2的内容各占a1%、a2%课程目标3的内容占a3%。 |

1、2、3 |

实验成绩占总评成绩的比例为20% |

实验 |

100 |

完成实验报告4次,每次按百分制单独计分,平均值作为最终成绩,课程目标1、4、5、6的内容分别占10%、30%、30%、30%。 |

1、4、5、6 |

课程综合训练占总评成绩的比例为5% |

报告 |

100 |

完成研究报告,按百分制单独计分,课程目标1、2、3、4的内容分别占c1%、c2%、c3%、c4%。 |

1、2、3、4 |

期末考试占总评成绩的比例为70% |

闭卷 考试 |

100 |

考试内容必须覆盖支撑毕业要求指标点的授课内容,课程目标1、2、3、4、5的内容分别占c1%、c2%、c3%、c4%、c5%。 |

1、2、3、4、5 |

课程目标达成情况评价方法见下表:

课程目标达成情况评价方法 |

课程 目标 |

毕业要求 指标点 |

考核环节 |

目标 分值 |

学生平均 得分 |

课程目标达成度 计算值 |

目标1 |

毕业要求 指标点1-3 |

作业 |

a1 |

A1 |

|

实验 |

b1 |

B1 |

期末考试 |

c1 |

C1 |

目标2 |

毕业要求 指标点2-2 |

作业 |

a2 |

A2 |

|

期末考试 |

c2 |

C2 |

目标3 |

毕业要求 指标点3-1 |

作业 |

a3 |

A3 |

|

综合训练 |

b3 |

B3 |

期末考试 |

c3 |

C3 |

目标4 |

毕业要求 指标点4-3 |

实验 |

b4 |

B4 |

|

期末考试 |

c4 |

C4 |

目标5 |

毕业要求 指标点5-1 |

实验 |

b5 |

B5 |

|

期末考试 |

c5 |

C5 |

目标6 |

毕业要求 指标点9-2 |

实验 |

b6 |

B6 |

|

课程总体目标 |

|

|

|

课程目标达成度=min{目标1;目标2;目标3;目标4} |

《卫星导航定位》课程教学大纲

课程编号:CH020016

课程名称(中文):卫星导航定位

课程名称(英文):Satellite Navigation and Positioning

先修课程:数字地形测量学、误差理论与测量平差

总学时:40 (授课学时:28 上机学时:0 实验学时:12)

一、课程简介

本课程是为测绘工程专业本科生开设的一门专业基础必修课,教学时数为40学时,其中理论教学28学时,实验教学12学时。本课程是在学习了《数字测图原理》、《误差理论与测量平差》等专业基础课程之后开设的。本课程的主要教学内容包括:GPS、Glonass、Galileo、北斗等卫星定位和导航的发展概况,全球定位系统的组成及信号结构,卫星定位的基本原理,卫星定位的误差源及其处理方法,卫星定位的方式方法及GNSS观测值的线性组合,网络RTK、连续运行参考系统(CORS)及差分GNSS技术、以及GNSS在大地测量、工程测量、摄影测量、导航、位置空间数据采集、地形和地籍测量、以及交通管理等领域的应用。

二.课程的性质和任务

1.性质:本课程是为测绘工程专业本科生开设的一门专业基础必修课,教学时数为40学时。本课程是在学习了《数字测图原理》、《误差理论与测量平差》等专业基础课程之后开设的。

2.任务:本课程的主要任务是使学生了解GPS、Glonass、Galileo、北斗等卫星定位和导航的发展概况,掌握卫星定位的基本原理、卫星定位的方式方法、卫星定位的误差源及其处理方法等重点内容,对卫星定位在各种工程测量、导航、地理信息系统、地籍测量和交通管理等方面的应用情况有所了解,为今后在工作中应用这一先进的定位技术奠定基础。

三、课程教学目标

(一)课程目标

通过本课程教学,应达到以下目标:

课程目标1:

熟悉GNSS卫星信号的组成,掌握GNSS单点定位、GNSS静态和动态相对定位的基本原理和数学模型,了解GNSS接收机的分类和基本构造,能够针对具体工程项目设计出解决测绘工程实际需要的技术方案。(对应毕业要求3-1)

课程目标2:

熟悉卫星导航定位的坐标系统、时间系统、卫星运动的基本规律,掌握GNSS定位的原理、GNSS测量的主要误差分类及误差处理方法、GNSS定位模式及其应用领域,了解GPS、GLONASS、GALILEO、北斗等卫星导航定位系统的发展历史、现状及未来趋势。能够运用卫星导航定位基本理论与方法解决复杂测绘工程技术问题,如高精度GNSS控制网的建立、变形监测等。(对应毕业要求4-2)

课程目标3:

掌握测量型GNSS接收机的原理与使用方法;熟悉GNSS 单点定位、GNSS静态相位定位、GNSS RTK及网络RTK的工作原理和作业方法,能够运用GNSS接收机设备进行各种测量工作。(对应毕业要求5-1)

课程目标4:

熟悉利用多台GNSS接收机进行静态相对定位和动态相对定位的原理和方法,并能应用于GNSS控制网建立、地形图测绘等工程领域中,个人和团队能够紧密合作。(对应毕业要求9-2)

(二)课程目标对毕业要求的支撑

毕业要求 |

指标点 |

课程目标 |

3. 设计/开发解决方案 |

指标点3-1:掌握解决测绘工程问题的方案设计/开发的技术和方法,了解影响设计目标和技术方案的各种因素。 |

课程目标1 |

4.研究 |

指标点4-2:能够根据复杂测绘工程问题的特征,选择研究路线,设计合理的实验方案。 |

课程目标2 |

5.使用现代工具 |

指标点5-1:了解测绘工程专业常用的现代测绘仪器、信息技术工具、测绘软件的使用原理和方法,并理解其局限性。 |

课程目标3 |

9. 个人和团队 |

指标点9-2:能够在团队中独立或合作开展测绘工作。 |

课程目标4 |

四.课程教学内容的基本要求、重点和难点及学时分配

(一)课程教学内容的基本要求、重点和难点

1.绪论(2学时)

基本要求:了解GNSS卫星定位技术的产生、发展及前景,GNSS系在各个领域中的应用,掌握美国政府的GPS政策,了解Glonass、Galileo、北斗等卫星导航定位系统的发展概况。(支撑课程目标3)。

教学内容:

(1)全球定位系统的产生和发展;

(2)美国政府的GPS政策;

(3)GPS政策的变化;

(4)其他卫星导航系统(GLONASS、北斗、GALILEO)概况。

重点和难点:GNSS卫星定位技术的产生和发展,美国政府的GPS政策。

2.GPS测量中所涉及的时间系统和坐标系统(2学时)

基本要求:掌握GPS测量中所采用的坐标系统和时间系统;掌握不同坐标系统之间的转换方法。(支撑课程目标1)

教学内容:

(1)有关时间系统的一些基本概念;

(2)原子时、协调世界时与GPS时;

(3)天球坐标系、地球坐标系;

(4)天球坐标系与地球坐标系的转换。

重点和难点:原子时、协调世界时与GPS时的概念,天球坐标系、地球坐标系的概念及其之间的转换。

3.全球定位系统的组成及信号结构(4学时)

基本要求:掌握全球定位系统的组成,了解GPS接收机的基本构造和工作原理;掌握GPS卫星的信号结构(载波与测距码、导航电文);掌握导航电文的主要内容,掌握GPS卫星位置的计算方法和步骤。(支撑课程目标1、3)

教学内容:

(1)全球定位系统的组成:空间部分、地面监控部分、用户部分;

(2)载波与测距码;

(3)导航电文;

(4)卫星信号调制;

(5)GPS卫星位置的计算。

重点和难点:全球定位系统的组成及其各组成部分的作用、GPS卫星发射的信号构成、导航电文中的卫星星历数据。

4.GNSS定位中的误差源(6学时)

基本要求:掌握GNSS测量的主要误差分类及误差处理方法,掌握卫星星历误差、电离层延迟的概念及改正方法、对流层延迟的概念及改正方法、多路径误差的概念及消弱方法、了解钟误差、接收机误差等其它误差改正方法。(支撑课程目标1、2、3)

教学内容:

(1)GNSS定位中的误差分类及消除或消弱误差影响的方法和措施;

(2)相对论效应;

(3)钟误差;

(4)卫星星历误差;

(5)电离层延迟;

(6)对流层延迟;

(7)多路径误差;

(8)其他误差改正。

重点和难点:卫星星历误差、星历误差对定位精度的影响、多路径效应、电离层改正模型、电离层双频改正、对流层模型及投影函数。

5.距离测量(2学时)

基本要求:掌握利用测距码测定卫地距的原理、载波相位测量原理,掌握测码伪距观测方程和载波相位观测方程以及它们之间的区别和联系。(支撑课程目标2)

教学内容:

(1)利用测距码测定卫地距;

(2)载波相位测量。

重点和难点:测距码测定卫地距原理、载波相位测量原理、载波相位测量的实际观测值、整周模糊度的概念、测码伪距观测方程、载波相位观测方程。

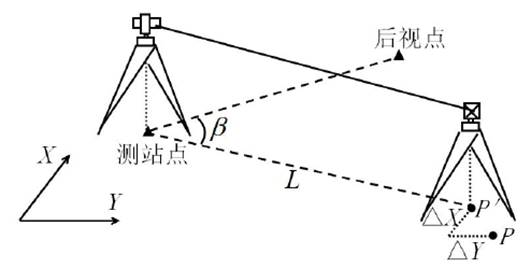

6. GNSS定位方法(6学时)